寄附について

寄附のお願い

国立民族学博物館は、文化人類学関係の教育研究機関として、世界全域をカヴァーする研究者の陣容と研究組織、博物館機能を備える世界で唯一の存在であると同時に、その施設の規模の上で、現在、世界最大の民族学博物館となっています。

創設から50年というこの節目の時期を迎えた今、世界には新たな分断が生じてきています。

人びとが、異なる文化を尊重しつつ、言語や文化の違いを超えてともに生きる世界を築くために、今ほど、他者への共感に基づき、自己と他者の文化についての理解を深めるという、人類学の知、そして民族学博物館の役割が求められている時代はありません。

本館は、立場の異なる人びとの交流と協働・共創の場「フォーラム」としての機能、とりわけ人類の記憶の継承とそれに基づく未来の共創の場としての機能をなおいっそう先鋭化し、人類共生社会の実現のための指針を示すべく、さらなる活動の展開をはかっていきます。

50年先、100年先の世界も見据え、この使命を達成するために、みなさまのご支援、ご協力をたまわりますよう心よりお願いいたします。

寄付・支援の種類

人文機構基金

本館が所属する人間文化研究機構の基金です(詳細はこちら)。寄附先に本館をご指定いただきましたら、本館の研究、収集、展示等の諸活動の推進のため活用させていただきます。

リサイクル募金

みなさまから読み終えた本・DVD等をご提供いただき、その査定換金額が本館に寄附される取り組みです。

遺贈寄付

本館への遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っています。

ふるさと納税

大阪府吹田市(本館所在地)の「ふるさと納税」の返礼品として、本館展示招待券をお選びいただけます。

国立民族学博物館「未来の遺跡」

“博物館は、文明の過去を整理し、現在を再編成して、未来につないでゆく、そういう、時代をこえた文明の伝達装置であるとわたしはかんがえています。

・・・・・・博物館では、過去、現在、未来にかけて、自由にタイム・スリップすることができます”(初代館長・梅棹忠夫「博物館は未来をめざす」1985年)

国立民族学博物館とは

国立民族学博物館は、文化人類学・民族学に関する調査・研究をおこなうとともに、民族資料の収集・保存・整理・研究・公開・教育普及などの活動をすすめ、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的としています。なお、本館は、大学共同利用機関として、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第81号)により設置され、平成16(2004)年4月に国立大学法人法(平成15年法律第112号)により大学共同利用機関法人・人間文化研究機構の一員として新たな出発をしました。

国立民族学博物館の活動

本館の活動をご紹介いたします。頂戴したご厚志は、本館のこれら活動を続けていくために大切に活用させていただきます。

研究所

本館は博物館機能をもった研究所です。文化人類学・民族学を核とし、その隣接諸分野の研究をおこない、我が国の文化人類学・民族学研究のセンターとしてその機能を十分に発揮すると同時に、研究の成果を出版その他さまざまな形で公開し、研究者コミュニティと一般市民への情報提供と研究広報をおこなっています。本館の研究者は、文化人類学・民族学や言語学、生態人類学、考古学、民族技術、民族芸術、地域研究、博物館学などを専門とするスタッフで構成されています。

2019年8月の村での儀礼に登場したかぶり物型の仮面「ニャウ・ヨレンバ」。カモシカをかたどっている。

2019年8月17日 カリザ、ザンビア。撮影:吉田憲司

共同利用

本館は大学共同利用機関として、研究者コミュニティに支えられた共同研究をおこなう開かれた研究所です。国内の大学や研究所等の研究者だけでなく海外の研究者とも協働し、さまざまな研究プロジェクトを企画・実施しています。また、収集・保管する資料は研究のために広く利用されています。

情報センター

諸民族の社会と文化を知るための標本資料、映像・音響資料、文献図書資料、HRAF(Human Relations Area Files)、および調査・研究の過程で生成・蓄積された多様なアーカイブズ資料などの諸資料を収集し、保存・管理し、情報の整備をおこなっています。諸資料の情報はデータベース等により幅広く公開し、活用をはかっています。

標本資料収蔵庫

標本資料収集および映像取材地域

展示公開

研究の成果について展示を通じて公開しています。本館の研究者は、展示の企画、運営をおこなっており、研究と展示を緊密に連携させることを基本方針としています。本館展示は、世界の諸民族の文化と社会を大きく地域ごとに分けた地域展示と、音楽、言語などの人類文化に普遍的に見られる諸現象を対象とした通文化展示で構成されています。また、急速に変化する世界の動きや、文化人類学・民族学の研究を迅速に展示に反映させるため、本館展示場内で企画展示やコレクション展示を実施しています。さらに、特定のテーマについて、総合的および体系的に紹介する特別展示を開催しています。

オセアニア展示場

社会還元

最先端の研究成果を一般に公開するため、学術講演会、みんぱくゼミナール、みんぱくウィークエンド・サロン、研究公演、みんぱく映画会や種々のワークショップなどをおこなっています。また、博物館とコミュニティ開発コースなどさまざまなプロジェクトを通して国際協力に貢献しています。

JICA課題別研修「博物館とコミュニティ開発コース」

大学院教育

本館は総合研究大学院大学を構成する基盤機関のひとつであり、先端学術院先端学術専攻の人類文化研究コース(博士後期課程)がおかれています。文化人類学・民族学とその関連分野の学術領域に蓄積された知見と方法論を修得し、それらを応用して高度な研究を推進しうる研究者を育成しています。また、諸大学の大学院教育に協力し、連携教育プログラムも実施しています。

国立民族学博物館の現状

本館では、年々厳しくなっている財務状況に対応できるよう、これまで業務の合理化による経費削減、外部資金獲得や観覧料の改定等による自己収入増加に努めてまいりました。しかしながら、築後約50年が経過した施設の老朽化に伴う修繕、収蔵庫の狭隘化対策にくわえて、近年の光熱水費や人件費、物価の高騰もあり、運営経費を圧迫しています。

外壁タイルの劣化

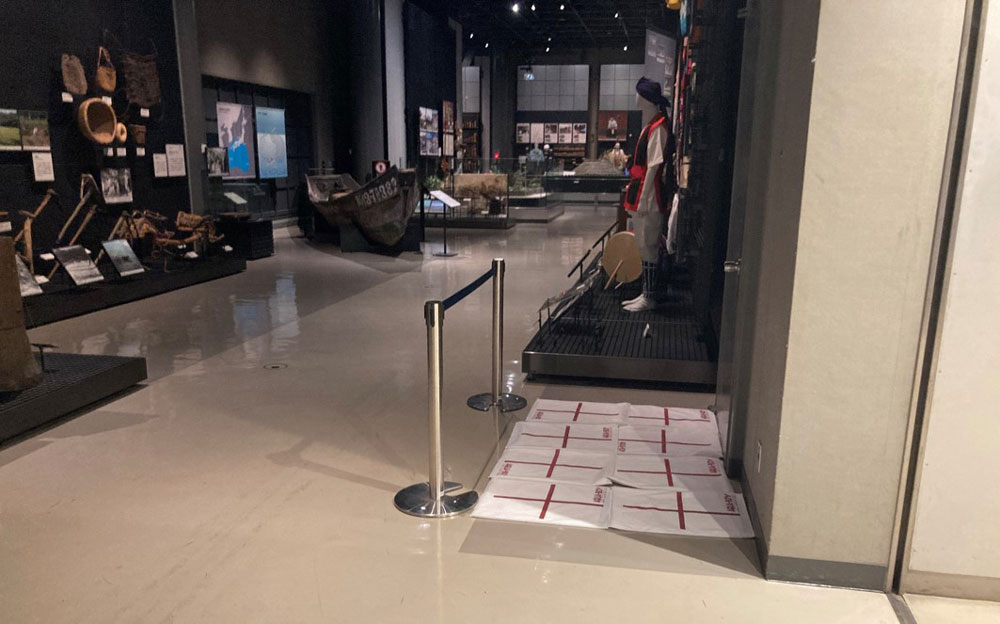

本館展示場での漏水(画像中央右下寄りの白いシートは吸水バッグ)

寄付・支援の種類

人文機構基金

本館が所属する人間文化研究機構の基金です(詳細はこちら)。寄附先に本館をご指定いただきましたら、本館の研究、収集、展示等の諸活動の推進のため活用させていただきます。

リサイクル募金

みなさまから読み終えた本・DVD等をご提供いただき、その査定換金額が本館に寄附される取り組みです。

遺贈寄付

本館への遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っています。

ふるさと納税

大阪府吹田市(本館所在地)の「ふるさと納税」の返礼品として、本館展示招待券をお選びいただけます。

みんぱくクラウドファンディング