みんぱく映像民族誌

みんぱくでは、1974年の創設以来、世界各地でのフィールドワークにもとづいて、人びとの生活や儀礼、芸能や音の文化などを映像によって記録し、映像作品として公開してきました。それらをより広く公開し、研究や教育に役立てていただくため、2010年より「みんぱく映像民族誌」DVDシリーズを製作し、全国約520の大学や研究機関、国公立の図書館等に配付しています。

「みんぱく映像民族誌」の利用について

「みんぱく映像民族誌」は、研究・教育目的の視聴用として全国の大学や研究機関、国公立の図書館等に配付しております。まだ所蔵されていない図書館で配付を希望される場合、残部のあるものは寄贈いたしますのでご連絡ください。 また、研究会や授業など、非営利での学術研究・教育目的での上映にもご利用いただけますので、まずはお近くの図書館にお問い合わせください。 近隣の図書館に所蔵されていない、または図書館が貸出をおこなっていない場合、みんぱくの資料利用規程にそって申請をしていただきますと、貸出(郵送料:申請者負担)が可能ですのでお問い合わせください。但し、審査には10日前後かかる場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ先

国立民族学博物館 情報課 映像音響係

TEL:06-6878-8404 MAIL:mmds★minpaku.ac.jp (★を@でおきかえてください)

※本館展示場2階インフォメーション・ゾーンの「ビデオテーク(無料) 」では、「みんぱく映像民族誌」に収録している映像を含め、約800の番組を視聴できます。

また、ビデオテークデータベース上で「貸出可能」マークの付いている番組は、教育・研究目的のご利用には、貸し出しできる場合がありますのでお問い合わせください。

みんぱく映像民族誌DVD シリーズ一覧

下記一覧からシリーズ名をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

- 第1集 伝統をつなぐ中東世界

- 第2集 現代アフリカの都市

- 第3集 世界のチャルメラ

- 第4集 こんぶ漁

- 第5集 中国雲南西北部少数民族の宗教儀礼

- 第6集 ミャオ族の伝統文化

- 第7集 スンバの家を建てる

- 第8集 怒 大阪浪速の太鼓集団

- 第9集 インド西部の女神祭礼

- 第10集 サーミ人の織機と織物

- 第11集 チワン(壮)族の伝統文化

- 第12集 今に伝わる日本の鋳造技術

- 第13集 中国青海省のトゥー(土)族

- 第14集 ルーマニアの伝統と信仰

- 第15集 ラージャスターンの結婚式

- 第16集 エストニアの伝統文化

- 第17集 沖縄のエイサー、大阪のエイサー

- 第18集 米国南西部先住民の宝飾品

- 第19集 アイヌの魚皮布の衣装

- 第20集 南シベリアに住むトゥバの人々

- 第21集 セネガルの生活と文化

- 第22集 ネパールの結婚式

- 第23集 北カメルーンの王さま

- 第24集 サンゴ礁の島に暮らす―ミクロネシア・モグモグ島―

- 第25集 ラクダと人のかかわり―飼う、売る、食べる―

- 第26集 ネパールの30年

- 第27集 民俗芸能と軽業

- 第28集 中国雲南省大理盆地の回族

- 第29集 カラハリ砂漠の狩猟採集民

- 第30集 ネパールの楽師ガンダルバ

- 第31集 バイラヴ仮面舞踊

- 第32集 アリラン峠を越えていく―在日コリアンの音楽―

- 第33集 フィリピン周縁地域の音楽

- 第34集 セネガルを越える人と地域ラジオ

- 第35集 ネパールのサーランギ音楽

- 第36集 常ならざる音―耳を通して異界とつながる―

- 第37集 カンボジア クメール人の伝統芸能

- 第38集 アシェンダ!―エチオピア北部地域社会の女性のお祭り―

- 第39集 王の祭り―仮面の王国マンコン、カメルーン高地―

- 第40集 土と火と水の葬送―バリ島の葬式―

- 第41集 インドの染色職人カトリー ―カッチ地方の絞り染めと更紗―

- 第42集 オアシス都市のくらし

- 第43集 漢族の祖先祭祀と祖廟

- 第44集 千年の時を奏でる―モロッコのアンダルシア音楽祭―

- 第45集 マレーシア クランタンの影絵人形芝居

- 第46集 旅する獅子、伊勢大神楽の20年

- 第47集 面打ち ―京都の能面師―

- 第48集 津軽のカミサマ

- 第49集 ジャワ島チルボンの木偶人形芝居

- 第50集 カンボジア少数民族のくらしとゴング音楽

- 第51集 韓国の雅楽と旅芸人

- 第52集 20世紀の証言 モンゴル ―工業・牧畜・農業―

- 第53集 ラージャスターンのガンゴール祭礼

- 第54集 奄美大島の八月踊り

- 第55集 つながりを生きる ―東京のエチオピア移民―

第1集 伝統をつなぐ中東世界

監修 西尾哲夫[国立民族学博物館教授]

世界最大の迷路フェズ

1200年前の都市に生きる

[29分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

迷路のような旧市街と近代的な新市街が共存する、人口32万人の都市フェズ。 モロッコの古都の活気ある現在を紹介する。

ベリーダンス

広がるアラブの大衆芸能

[54分]

撮影年:2002年~2003年

製作年:2004年

中東発祥のベリーダンス。今や世界各国で習う人が増え、グローバル化が始まっている。

第2集 現代アフリカの都市

監修 池谷和信[国立民族学博物館教授]

ケープタウンの掘っ建て小屋から

[34分]

撮影年:1999年

製作年:2001年

アパルトヘイト廃止以降、拡大するスラム。南アフリカ各地から集まってきた住人たちの前向きに生きる日常を記録した。

遊牧民に教室を

ケニア北東州ガリッサで活動する日本のNGO

[23分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

ケニア北東州は多くの遊牧民が暮らす地域。日本のNGO活動に注目して、遊牧民にとっての学校教育の意義を問う。

観光都市ナイロビ

[10分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

ケニアの首都ナイロビは豊かな自然と野生動物が観光の目玉。今日も大勢の観光客がジラフセンターを訪れる。

水曜は牛市

ケニア北東州ガリッサの家畜市

[12分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

今日は水曜日。普段は閑散としている広場に牛やトラックがあふれ、真剣な売買の駆け引きがあちこちで行われる。

ストリート・チルドレン

ナイロビの今

[25分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

ケニア政府は治安回復のため、ストリート・チルドレンの移住にのりだした。最後まで残る子どもたちを通してナイロビの今を見る。

第3集 世界のチャルメラ

監修 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

神につながる音

ブルガリアのズルナ奏者 サミール・クルトフ

[39分]

撮影年:2006年

製作年:2008年

ブルガリアの民族楽器ズルナ演奏の名手、サミール。彼の日常生活からその優れた演奏の秘訣に迫る。

トルコの管楽器ズルナ

[33分]

撮影年:2006年

製作年:2009年

トルコ人の生活と儀礼に欠かせない、ダブルリードの管楽器ズルナ。演奏者たちの活動を紹介する。

牛が演じるラーマーヤナ

南インド・カルナータカ州のバサヴァンナ

[34分]

撮影年:2006年

製作年:2008年

バサヴァンナの人たちはインド南部の各地を、牛を使った芸を披露しながら移動生活を送る芸人集団である。

第4集 こんぶ漁

監修 飯田卓[国立民族学博物館准教授]

こんぶ漁

北海道・えりも町目黒の日高昆布

[57分]

撮影年:2006年~2008年

製作年:2009年

日本の味として欠かせないこんぶ。天日で干され、選葉され、厳しい検査を受けたのち各地へ出荷される。

第5集 中国雲南西北部少数民族の宗教儀礼

監修 横山廣子[国立民族学博物館教授]

ペー族の葬送儀礼

[62分]

撮影年:2007年

製作年:2009年

漢族地域ではほとんど見られなくなった死者に対する子孫の孝の観念を色濃く残す葬礼の細部を雲南省大理盆地で収録している。

ナシ族の宗教的職能者 トンパ

[54分]

撮影年:2007年

製作年:2009年

トンパ文化の再生に取り組むトンパ村で行われた災難除けの儀礼の一部始終を記録し、トンパの姿と儀礼文化の一端を紹介する。

第6集 ミャオ族の伝統文化

監修 塚田誠之[国立民族学博物館教授]

ミャオ族の伝統文化

中国貴州省雷山県

[32分]

撮影年:2006年

製作年:2008年

苗年節(ミャオねんせつ)や闘牛大会を中心に、精巧な銀の装飾衣装や民族楽器の製作技術など、ミャオ族のさまざまな伝統文化を紹介する。

第7集 スンバの家を建てる

監修 佐藤浩司[国立民族学博物館准教授] 小池誠[桃山学院大学教授] 西山マルセーロ[公益財団法人竹中大工道具館]

スンバ島の家を建てる

そしてスンバの人たちにとって家とは何か

[74分]

撮影年:2008年

製作年:2010年

スンバの人たちは何のために、そしてどのように家を建てるのか。非常に高い屋根が特徴的な家の意味と、その成り立ちを知る。

第8集 怒 大阪浪速の太鼓集団

監修 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

怒

大阪浪速の太鼓集団

[85分]

撮影年:2006年~2010年

製作年:2010年

太鼓づくりで有名な大阪市浪速区で結成された太鼓集団「怒」。あらゆる差別をなくすために演奏を続ける彼らの思いを聞いた。

第9集 インド西部の女神祭礼

監修 三尾稔[国立民族学博物館准教授]

九日間の夜

インド・グジャラートの女神祭礼ナヴァラートリー

[45分]

撮影年:2006年

製作年:2008年

若者達がダンスや衣装を披露するために意気込むナヴァラートリー。白熱する、特別な九日間を取材した。

ウダイプルの女神祭礼

[74分]

撮影年:2010年

製作年:2011年

インド西部の女神祭礼は時代とともに様変わりしている。変化のようすや村と町の祭りの違いを紹介する。

第10集 サーミ人の織機と織物

監修 吉本忍[国立民族学博物館教授]

サーミ人の錘り機

北極圏にのこされた手織機

[48分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

かつてヨーロッパでは錘り機を使った機織りが行われていた。北極圏に住む少数民族サーミ人が継承する古来の機織り技術を追う。

サーミ人とテント

北極圏に暮らす人々の伝統的住まい

[52分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

トナカイとともに遊牧生活をおくっていたサーミ人。かつての生活を支えていた伝統的なすまいを紹介する。

第11集 チワン(壮)族の伝統文化

監修 塚田誠之[国立民族学博物館教授]

壮族

中国最大の少数民族

[44分]

撮影年:2004年

製作年:2006年

伝統的な文化がのこるチワン族。住居、芸能、行事、ベトナムとの国境貿易や観光開発の動きなどを紹介する。

高床式住居のくらし

中国 広西チワン族自治区

[18分]

撮影年:2004年

製作年:2006年

チワン族の伝統的住まいには、ガスも水道もない。ホワンさん一家の生活と町に立つ市の様子をみる。

チワン族の中秋節

中国 広西チワン族自治区

[19分]

撮影年:2004年

製作年:2006年

月餅(げっぺい)を食べ、ザボンを供える中秋節。町一番の大通りは、家族連れで賑わう。

第12集 今に伝わる日本の鋳造技術

監修 日高真吾[国立民族学博物館准教授]

被災した民俗資料の保存修復

石川県穴水町指定「明泉寺台燈籠」

[24分]

撮影年:2007年~2009年

製作年:2012年

能登半島地震により倒壊(とうかい)した穴水町指定文化財「明泉寺台燈籠」。研究者や職人など、さまざまな人の手を通じてよみがえる。

監修 近藤雅樹[国立民族学博物館教授]※撮影指導:吉田晶子

梵鐘づくり

滋賀県・五個荘町

[71分]

撮影年:1995年

製作年:1998年

梵鐘は溶かした青銅を鋳型に流し込んでつくる鋳物製品。型をつくる細心さ、溶けた青銅をあつかう一瞬に、300年の伝統をもつ西澤梵鐘鋳造所の技をみる。

第13集 中国青海省のトゥー(土)族

監修 庄司博史[国立民族学博物館教授]

中国青海省 土族の暮らし

[55分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

山間の平地で小麦栽培をいとなむ農耕民の土族。彼らの日常生活を特徴的な民族衣装や伝統歌謡とともに紹介する。

土族の歌謡と衣装

中国青海省

[10分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

夏は祭りの季節。集まった人びとは華やかな衣装で歌を楽しむ。土族の民族衣装と歌謡を紹介する。

文字をつくる

中国青海省 土族の母語維持

[23分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

1979年、文字をもたなかった土族語に表記法が考案された。文字表記を普及させるためのさまざまな試みをえがく。

第14集 ルーマニアの伝統と信仰

監修 新免光比呂[国立民族学博物館准教授]

1694年の涙

ニクラ修道院・生神女就寝祭(しょうしんじょしゅうしんさい)

[49分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

生神女とは聖母マリアのこと。伝統ある修道院での祭りに人びとのあつい信仰心をみる。

1995年夏のマラムレシュ

変わりゆく伝統と人々のくらし

[18分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

木造建築と民族衣装を誇ってきたこの地方にも、近代化の波が押し寄せてきている。

サプンツァ村の機織り

ルーマニア・マラムレシュ地方

[20分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

「陽気な墓」で有名な村のみやげものは毛織物。羊毛刈りから機織りまですべて人の手で行われる。

マラムレシュの羊飼い

山の一日

[20分]

撮影年:1995年

製作年:1997年

人里離れた山奥の放牧地で羊とともに夏をすごす男たち。彼らの一日の仕事を紹介する。

第15集 ラージャスターンの結婚式

監修 三尾稔[国立民族学博物館准教授]

ラージャスターンの結婚式

[106分]

撮影年:2012年

製作年:2013年

伝統的儀式や価値観と現代的な流行が混じりあうヒンドゥー教徒の結婚事情に、関係者のインタビューも交えて迫る。

第16集 エストニアの伝統文化

監修 庄司博史[国立民族学博物館教授]

エストニアの民家

[12分]

撮影年:1998年

製作年:1999年

森林と湖の国エストニア。フィンランド湾に面した北部と内陸の南東部の民家を比較しながら解説する。

エストニア南東部 セトゥ

[17分]

撮影年:1998年

製作年:1999年

エストニアの少数民族セトゥ人。昔ながらのパン作りやロシア正教の信仰など、かれらの生活について紹介する。

エストニア・プスコフ湖岸のロシア漁村

[18分]

撮影年:1998年

製作年:1999年

ロシア人の村が点在するエストニアの国境付近。湖に生きる漁師の一日をおう。

エストニア南東部 セトゥ

[30分]

撮影年:1998年

製作年:2001年

ロシアとエストニアにまたがる地域「セトゥ」。そこに住む人びとの生活と伝統を守ろうとする姿を紹介する。

第17集 沖縄のエイサー、大阪のエイサー

監修 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

浜比嘉(はまひが)島のエイサー

沖縄の旧盆

[85分]

撮影年:2001年

製作年:2003年

沖縄県浜比嘉島のお盆では、霊を迎え楽しませるために、太鼓を打ちながら踊るエイサーが演じられる。

大阪のエイサー

思(うむ)いの交わる場

[76分]

撮影年:2000年~2002年

製作年:2003年

大阪に住むウチナーンチュ(沖縄人)たちは、なぜ、大阪の地で沖縄の盆踊りであるエイサーを踊るのか。彼らの思いを聞いた。

第18集 米国南西部先住民の宝飾品

監修 伊藤敦規[国立民族学博物館准教授] 鈴木紀[国立民族学博物館准教授]

アメリカ先住民 ホピの銀細工づくり

銀板に重ね合わせる伝統

[24分]

撮影年:2010年

製作年:2011年

年

アメリカ先住民ホピに伝わる銀細工づくり。その独特な制作技法と作品に表されるホピの伝統や世界観を見てみよう。

インディアン・ジュエリーの現在

[27分]

撮影年:2010年

製作年:2012年

世界に広く知られる米国南西部先住民の宝飾品。その制作技法を紹介するとともに宝飾品産業の歴史と現状を解説する。

第19集 アイヌの魚皮布の衣装

監修 佐々木史郎[国立民族学博物館教授] 吉本忍[国立民族学博物館名誉教授]

アイヌの魚皮布の衣装

[28分]

撮影年:2010~2011年

製作年:2013年

かつて樺太のアイヌの人々が作っていたサケの皮の衣装を、北海道のアイヌの人々が現代によみがえらせようと試みる。

第20集 南シベリアに住むトゥバの人々

監修 小長谷有紀[国立民族学博物館教授]

トゥバの人々 トゥバ共和国編

[20分]

撮影年:2011年、2012年

製作年:2013年

ロシア連邦の一つトゥバ共和国には約25万人のトゥバ人が住んでいる。トージャ地方では彼らはトナカイを飼って暮らしている。

トゥバの人々 中国編

[29分]

撮影年:2012年

製作年:2013年

中国新疆ウイグル自治区のハナス湖周辺には約3千人のトゥバ人が住んでいる。彼らはチンギス・ハーンの子孫だと自称している。

トゥバの人々 モンゴル国編

[28分]

撮影年:2012年

製作年:2013年

モンゴル国には約2万5千人のトゥバ人が住んでいる。バヤンウルギー県ではカザフ人とともに遊牧生活をしている。

トゥバに魅せられた人々

[63分]

撮影年:2009年、2011年

製作年:2012年

トゥバに魅せられて足しげくかようようになった研究者たちが、その現地での体験を語ることによって、トゥバの魅力を伝える。

第21集 セネガルの生活と文化

監修 三島禎子[国立民族学博物館准教授]

着だおれの国

セネガルの衣装

[25分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

おしゃれなセネガル人の衣生活を支える技術と人。さまざまな織り、染め、仕立てを都会と地方にさぐる。

ゴレ島

奴隷の島から文化の島へ

[13分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

ダカールの沖合3kmにある小さな島。博物館を訪ねながら、島の歴史と文化を振りかえる。

ダカールのガラス絵

[12分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

セネガルの日常を明るい色彩と独特の構図で描くガラス絵。世界的に有名なモール・ゲイ氏のアトリエから紹介する。

ジャワラ村

アフリカ・ソニンケの人々

[15分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

ここは出稼ぎの男たちの仕送りで豊かに暮らす村。仕送りにたよらず暮らせる道をさぐる人びとをえがく。

第22集 ネパールの結婚式

監修 南真木人[国立民族学博物館准教授] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

ネパール

都市の結婚式

[28分]

撮影年:2013年

製作年:2015年

富裕なヒンドゥー司祭カースト(バフン)家族の結婚式。日数をかけ、儀礼を省略しない点で王族の結婚式に近いといわれる。

ネパール

山村の結婚式

[28分]

撮影年:2013年

製作年:2015年

ヒマラヤを遠くに仰ぎ見ながら繰り広げられる結婚式。パンチャイ・バージャの伝統的な音楽が二人の門出を祝福する。

ネパールの伝統音楽

パンチャイバージャ

[16分]

撮影年:2013年

製作年:2016年

婚礼において仕立師・楽師カーストの人々によって演奏される、吉祥の音楽です。衰退しつつありますが、伝統文化として見直され始めています。

ネパールの金細工

[19分]

撮影年:2013年

製作年:2015年

金細工カーストの職人が、女性を着飾る金の装飾品を制作する。それは色とりどりのビーズに通され、首飾りなどに仕上げられる。

第23集 北カメルーンの王さま

監修 江口一久[国立民族学博物館名誉教授]

北カメルーンの王さま

[30分]

撮影年:1984年~1985年

製作年:1986年

王をとりまく勇壮な家臣や宮廷の楽師たち。伝統文化の継承者であり、後援者である「王さま」たちを取材した。

ボゴの王の謁見式

[15分]

撮影年:1984年

製作年:1986年

ボゴ村の王様が、きらびやかな衣装をつけた騎士と騎馬行進する。にぎやかに行われる王の示威行為を記録。

マルアの街

[27分]

撮影年:1985年

製作年:1986年

カメルーン北部マルアに住む人びとの生活を紹介。

第24集 サンゴ礁の島に暮らす―ミクロネシア・モグモグ島―

監修 石森秀三[国立民族学博物館名誉教授] 大森康宏[国立民族学博物館名誉教授]

サンゴ礁の島に暮らす

ミクロネシア・モグモグ島

[101分]

撮影年:1988年

製作年:1990年

ミクロネシアの小さな島モグモグ島。料理や酒づくり、キリスト教の教会で行われた葬式など、人々の暮らしをえがく。

第25集 ラクダと人のかかわり―飼う、売る、食べる―

監修 池谷和信[国立民族学博物館教授]

ラクダを飼う

[18分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

運搬用や現金収入源として遊牧民ソマリにとって大切なラクダ。その病気は民間療法で治療する。

ラクダミルク

[18分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

遊牧民から仲買人を経て、都市の食卓へとのぼるラクダのミルク。遊牧民にとって大切な栄養源・現金収入源である。

ラクダの解体場

[19分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

ラクダ肉はソマリの人びとの栄養源。解体作業は早朝から始まり、毎日ガリッサ市民の食卓に並ぶ。

ラクダ肉を美味しく食べる方法

[13分]

撮影年:2003年

製作年:2004年

ケニア、ガリッサ。この町に暮らすソマリの女性たちにラクダ肉を使った煮込み料理の作り方をみせてもらった。

第26集 ネパールの30年

監修 南真木人[国立民族学博物館准教授] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授] 藤井知昭[国立民族学博物館名誉教授]

カトマンドゥ盆地の30年

[26分]

撮影年:1982年、2013年

製作年:2015年

1982年に民博が取材した四家族を2013年に再訪した。30年の間にネパールはどう変わったのか、家族のその後から振り返る。

監修 藤井知昭[国立民族学博物館名誉教授]

カトマンドゥのバザール

ネパール

[16分]

撮影年:1982年

製作年:1991年

一日中、大勢の人でにぎわうバザール。ここに集まるさまざまな品物と人をみる。

ネパールのタイコ作り

[19分]

撮影年:1982年

製作年:1986年

マーダルと呼ばれる伝統的な太鼓。その胴づくり、皮張り、調音とつづく製作工程をおう。

ネパールの面作り

[16分]

撮影年:1982年

製作年:1985年

ヒンドゥーの神をたたえた舞踊に登場する仮面。土や紙をもちいた作り方には古来の技法が受けつがれている。

第27集 民俗芸能と軽業

監修 笹原亮二[国立民族学博物館教授]

平組梯子虎舞

岩手県大船渡市末崎町

[16分]

撮影年:2015年

製作年:2016年

震災で8年ぶりに開催された岩手県大船渡市末崎町の熊野神社の式年大祭における平組梯子虎舞の上演の様相を紹介する。

今治の継ぎ獅子

春祭りの獅子舞奉納

[42分]

撮影年:2015年

製作年:2017年

愛媛県今治市の十数カ所で春祭を中心に行われている継ぎ獅子は、3人から5人の演者が継いで演じられる軽業風の演技で知られる。

龍ケ崎の撞舞

茨城県龍ケ崎市

[38分]

撮影年:2015年

製作年:2017年

茨城県龍ケ崎市の毎年7月の天王祭では、高さ十数メートルの柱の上とそこから張り渡した綱を伝い、曲芸風の演技の撞舞が行われる。

東湖八坂神社の統人行事

秋田県潟上市天王・男鹿市船越

[35分]

撮影年:2015年

製作年:2017年

東湖八坂神社では統人と呼ばれる人びとによって祭や行事が行われてきた。7月の天王祭では、蜘蛛舞や牛乗り神事が行われる。

新城の囃子曲持

神奈川県川崎市中原区新城

[20分]

撮影年:2015年

製作年:2016年

神奈川県川崎市中原区新城の新城神社秋季例大祭では、米俵を用いて力業の妙技を見せる囃子曲持が行われる。

第28集 中国雲南省大理盆地の回族

監修 横山廣子[国立民族学博物館教授]

回族の村の生活

雲南省大理盆地のイスラム教徒

[12分]

撮影年:2010年、2012年

製作年:2017年

モスクとその周辺、墓地の映像を通して、ぺー族が多数派の大理で暮らす回族の人々の生活とエスニック・アイデンティティを描く。

回族の婚礼

中国雲南省大理

[33分]

撮影年:2012年

製作年:2015年

大理の回族はぺー語を話すが、このようにぺー族の花嫁が嫁いでくるのは珍しい。イスラム教徒と中国との両方の特徴がみられる結婚式。

新築祝い

雲南省回族の家屋落成式典

[24分]

撮影年:2010年、2012年

製作年:2017年

三階建ての家の新築祝いの礼拝に集まった村の人々。インタビューで家主は、一家で出稼ぎをして資金をためてきた経験を語る。

アラビア書道家

雲南省大理市南五里橋村の回族

[27分]

撮影年:2012年

製作年:2017年

回族のアラビア書道家がその腕前を披露する。インタビューでは書体と筆の種類、どのようにアラビア書道を学んだかを語る。

第29集 カラハリ砂漠の狩猟採集民

監修 池谷和信[国立民族学博物館教授]

最後の毒矢狩猟

[12分]

撮影年:1999年

製作年:2000年

今では5人のハンターが残るだけになった、伝統的なサン人の毒矢狩猟。昔ながらの狩猟法を記録する。

砂漠の水瓶 スイカ

[17分]

撮影年:1999年

製作年:2000年

地表水のないカラハリ砂漠で、人と家畜のいのちを支えるスイカ。スイカをめぐるサンの人びとの生活をえがく。

カラハリ砂漠の家作り

[18分]

撮影年:1999年

製作年:2000年

雨のふらない砂漠ならではの家づくり。一人の女性を中心に、サン人の家づくりをみる。

ドクターとトランスダンス

カラハリ砂漠の伝統治療

[18分]

撮影年:1999年

製作年:2000年

夜、病人をあつめ、たき火の回りで踊るドクター。悪霊を追いはらい、病気をなおすサン人の伝統医療をえがく。

砂漠の新興住宅地

[18分]

撮影年:1999年

製作年:2000年

伝統的な村をはなれ、砂漠のなかの新しい村で生き方をさぐるサンの人びと。どのように変わってゆくのだろう。

第30集 ネパールの楽師ガンダルバ

監修 藤井知昭[国立民族学博物館名誉教授]

ガイネ

ヒマラヤの吟遊詩人

[15分]

撮影年:1982年

製作年:1985年

ネパールにすむ音楽家コミュニティのガンダルバ。その日々の生活と楽器づくりをさぐる。

(ガイネは差別語とみなされ、現在はガンダルバと呼ばれる)

監修 南真木人[国立民族学博物館准教授] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授] 藤井知昭[国立民族学博物館名誉教授]

ネパール楽師の村

バトゥレチョールの現在

[92分]

撮影年:1982年、2016年

製作年:2017年

1982年に民博がネパールで映像取材を行なった楽師の村を34年後に再訪。生業や社会の変化を追った映像ドキュメント。

第31集 バイラヴ仮面舞踊

監修 南真木人[国立民族学博物館准教授]

バイラヴダンス

[43分]

撮影年:2016年、2017年

製作年:2018年

ネパールのポカラで6年おきに催される仮面舞踊。シヴァ神の憤怒の相であるバイラヴ神や女神など12の神々が、ヒンドゥー神話に基づき踊ります。

第32集 アリラン峠を越えていく―在日コリアンの音楽―

監修 髙正子[神戸大学非常勤講師] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

アリラン峠を越えていく

在日コリアンの音楽

[75分]

撮影年:2014年~2016年

製作年:2018年

在日コリアンの音楽は、かれらの歴史や生活を映し出している。過去を知り、未来を考えるための音楽のドキュメント。

第33集 フィリピン周縁地域の音楽

監修 ウソパイ・カダー[民族音楽学者] 米野みちよ[東京大学東洋文化研究所准教授] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授]

クリンタン

フィリピン・ミンダナオ島のゴング音楽

[22分]

撮影年:2008年

製作年:2009年

ミンダナオ島西部やスールー諸島に住むイスラム教徒の人たちによって伝承されてきたゴング音楽「クリンタン」の演奏を紹介する。

祝いの音 戦いの記憶

フィリピン・ルソン島 山地民の結婚式

[27分]

撮影年:2008年

製作年:2014年

フィリピン、ルソン島に住むカリンガの結婚式は、キリスト教会で式をあげたあと、花嫁の家で伝統的なゴング音楽を演じる。

フィリピン北部バルバラサン村の音楽とくらし

[25分]

撮影年:2008年

製作年:2015年

フィリピン・ルソン島の山間部にあるバルバラサン村。村の生活に耳を傾けると、いろいろな音が聞こえてきます。

第34集 セネガルを越える人と地域ラジオ

監修 三島禎子[国立民族学博物館准教授]

ただいまオンエアー

ソニンケ民族の文化運動と地域ラジオ

[11分]

撮影年:2017年

製作年:2019年

西アフリカの小さな地域ラジオが開催する文化週間の取材をとおして、多民族の連帯と地域の開発を目指す人びとの運動を紹介します。

グリオは語る

今と昔をつなぐなりわい

[8分]

撮影年:2017年

製作年:2019年

西アフリカのグリオは、昔から歴史や文化など社会の記憶を歌と音楽、踊りで語り継ぐ専門の人びとです。

私たちが主役

ソニンケの文化週間を支える女性たち

[7分]

撮影年:2017年

製作年:2019年

女性達はラジオ局の先導で小さな経済活動を営んでいます。ラジオ局主催の文化週間は女性グループによる伝統文化の紹介の場です。

ただいまオンエアー

ソニンケ民族の文化運動と地域ラジオ

[40分]

撮影年:2017年

製作年:2019年

西アフリカの小さな地域ラジオが開催する文化週間の取材をとおして、多民族の連帯と地域の開発を目指す人びとの運動を紹介します。

パリ〜ダカール〜ジャワラ村

セネガル・ソニンケの出稼ぎ社会

[52分]

撮影年:2000年

製作年:2002年

ほとんどの成人男性がパリへ出稼ぎに行き、定年まで村との往復を繰り返します。パリで生活する彼らの思いや、村に残った家族の暮らしを紹介します。

第35集 ネパールのサーランギ音楽

監修 南真木人[国立民族学博物館准教授] 藤井知昭[国立民族学博物館名誉教授]

カトマンドゥのサーランギ奏者たち

[77分]

撮影年:2016年~2018年

製作年:2019年

かつて楽師カーストのガンダルバのみが弾いてきた弓奏楽器サーランギ。ツーリズムと出合い、変化する演奏の形や生業を描きます。

サーランギを追って

[60分]

撮影年:1982年

製作年:1984年

ネパールの弓奏楽器サーランギの制作工程を丹念に追い、その演奏と歌を収録した38年前の貴重な記録です。

第36集 常ならざる音―耳を通して異界とつながる―

監修 山中由里子[国立民族学博物館教授]

常ならざる音

耳を通して異界とつながる

[33分]

撮影年:2017年、2018年

製作年:2019年

音は想像力を刺激し、カミサマ、精霊といった見えない力に人間が働きかける祭や神事において、重要な役割を果たしています。

第37集 カンボジア クメール人の伝統芸能

監修 サムアン・サム[パンニャーシャーストラ大学学長] 寺田吉孝[国立民族学博物館教授] 福岡正太[国立民族学博物館准教授]

スバエク・トム

カンボジアの大型影絵芝居

[19分]

撮影年:1999年~2000年

製作年:2001年

牛皮を使った人形作りからクメール語版『ラーマーヤナ物語』の上演まで、カンボジアが育てた芸能を紹介する。

カンボジアの影絵芝居の師

[40分]

撮影年:1999年~2000年

製作年:2001年

スバエク・トムの第一人者ティー・チアンさん。熟練の演技者としての影絵に対するかかわりと将来への思いを語る。

スバエク・トーイ

カンボジアの小型影絵芝居

[16分]

撮影年:1999年~2000年

製作年:2001年

身近な題材と即興的なせりふが楽しいスバエク・トーイ。社会が落ち着くとともに活気を取り戻しはじめた。

ラカオン・カオル

カンボジアの仮面劇

[16分]

撮影年:1999年

製作年:2001年

ラカオン・カオルの意味は「サルの劇」。魔物クンパカーとサルが激しく戦う『リアムケー物語』の1場面をみる。

第38集 アシェンダ!―エチオピア北部地域社会の女性のお祭り―

監修 川瀬慈[国立民族学博物館准教授]

アシェンダ!

エチオピア北部地域社会の女性のお祭り

[38分]

撮影年:2018年

製作年:2020年

アシェンダはエチオピア北部において開催されるお祭りです。はなやかに着飾った若い女性グループが太鼓をたたきながら家々の軒先で歌い踊ると同時に、道行く人々を祝福します。

第39集 王の祭り―仮面の王国マンコン、カメルーン高地―

監修 飯田卓[国立民族学博物館教授] 端信行[国立民族学博物館名誉教授]

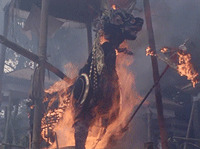

王の祭り

仮面の王国マンコン、カメルーン高地

[18分]

撮影年:1987年、1988年

製作年:2019年

カメルーン高地に現在もその伝統がみられる王政社会の最大の行事は、数年に一度催される、王とともに踊る「王の祭り」である。

王の祭り

仮面の王国マンコン、カメルーン高地

[61分]

撮影年:1987年、1988年

製作年:2019年

カメルーン高地に現在もその伝統がみられる王政社会の最大の行事は、数年に一度催される、王とともに踊る「王の祭り」である。

第40集 土と火と水の葬送―バリ島の葬式―

監修 石森秀三[国立民族学博物館名誉教授] 大森康宏[国立民族学博物館名誉教授] 吉本忍[国立民族学博物館名誉教授]

土と火と水の葬送

バリ島の葬式

[115分]

撮影年:1988年

製作年:1990年

土葬にはじまり、火葬をへて、水葬でおわるバリ島の葬式。一大ページェントをおう。

第41集 インドの染色職人カトリー ―カッチ地方の絞り染めと更紗―

監修 三尾稔[国立民族学博物館教授] 金谷美和[国際ファッション専門職大学准教授] 上羽陽子[国立民族学博物館准教授]

インドの染色職人カトリー

カッチ地方の絞り染めと更紗

[53分]

撮影年:2006年

製作年:2008年

カトリーの職人の工房で作り出す、絞り染め、更紗、藍染め。様々な染色の工程を見てみよう。

第42集 オアシス都市のくらし

監修 寺村裕史[国立民族学博物館准教授]

オアシス都市のくらし

ウズベキスタン・サマルカンドの食文化

[58分]

製作年:2020年

撮影年:2018、2019年

ウズベキスタンの美味しい羊料理

プロフ・ショルバ

[15分]

製作年:2021年

撮影年:2018年

タンディルでパンを焼く

[14分]

製作年:2021年

撮影年:2018年

ウズベキスタンの結婚式

[22分]

製作年:2021年

撮影年:2018年

第43集 漢族の祖先祭祀と祖廟

監修 韓敏[国立民族学博物館教授]

漢族の祖廟

中国福建省南部

[14分]

製作年:2014年

撮影年:2012年

漢族の祖先祭祀

福建省南部における一事例

[50分]

製作年:2014年

撮影年:2012年

第44集 千年の時を奏でる―モロッコのアンダルシア音楽祭―

監修 西尾哲夫[国立民族学博物館教授]

アンダルシア音楽

モロッコ

[13分]

製作年:2002年

撮影年:2000年

アンダルシア音楽祭

モロッコ・シェフショウエン

[47分]

製作年:2002年

撮影年:2000年

第45集 マレーシア クランタンの影絵人形芝居

監修 福岡正太[国立民族学博物館教授]

マレーシア

クランタンの影絵人形芝居

[38分]

製作年:2021年

撮影年:2007年

第46集 旅する獅子、伊勢大神楽の20年

監修 笹原亮二[国立民族学博物館教授] 山中由里子[国立民族学博物館教授] 神野知恵[国立民族学博物館特任助教]

伊勢大神楽

獅子舞と放下

[62分]

製作年:1999年

撮影年:1997、1998年

みんぱく村に神楽がやって来る!

伊勢大神楽ワークショップの記録

[21分]

製作年:2021年

撮影年:2017~2020年

それでも獅子は旅を続ける

山本源太夫社中 伊勢大神楽日記

[89分]

製作年:2022年

撮影年:2018~2022年

第47集 面打ち ―京都の能面師―

監修 黒田悦子[国立民族学博物館名誉教授] 吉田憲司[国立民族学博物館長]

面打ち

京都の能面師

[18分]

製作年:1993年

撮影年:1992年

面打ち

京都の能面師

[82分]

製作年:1994年

撮影年:1992年

第48集 津軽のカミサマ

企画・制作 大森康宏[国立民族学博物館名誉教授]

津軽のカミサマ

[94分]

製作年:1994年

撮影年:1991~1993年

第49集 ジャワ島チルボンの木偶人形芝居

監修 福岡正太[国立民族学博物館教授]

ジャワ島チルボンの木偶人形芝居

ワヤン・ゴレック・チュパック

[60分]

製作年:1998年

撮影年:1995年

第50集 カンボジア少数民族のくらしとゴング音楽

監修 寺田吉孝[国立民族学博物館名誉教授] 福岡正太[国立民族学博物館教授]

カンボジア少数民族

儀礼とゴング音楽

[34分]

製作年:2007年

撮影年:2005年

カンボジア少数民族

クルンの動物供犠

[39分]

製作年:2007年

撮影年:2005年

カンボジア少数民族

村のくらし

[33分]

製作年:2007年

撮影年:2005年

第51集 韓国の雅楽と旅芸人

監修 櫻井哲男[阪南大学名誉教授]

宗廟祭礼楽

韓国の雅楽

[48分]

製作年:1994年

撮影年:1992年

宗廟祭の音楽と楽器

[18分]

製作年:1994年

撮影年:1992年

男寺党

韓国の放浪芸人集団

[23分]

製作年:1994年

撮影年:1992年

第52集 20世紀の証言 モンゴル ―工業・牧畜・農業―

監修 小長谷有紀[国立民族学博物館名誉教授]

20世紀の証言 モンゴル

工業・牧畜・農業

[53分]

製作年:2003年

撮影年:2001年

第53集 ラージャスターンのガンゴール祭礼

監修 三尾稔[国立民族学博物館教授]

ラージャスターンのガンゴール祭礼

[51分]

製作年:2024年

撮影年:2023年

第54集 奄美大島の八月踊り

監修 笹原亮二[国立民族学博物館教授]

奄美大島の八月踊り

[77分]

製作年:2007年

撮影年:2004年~2005年

第55集 つながりを生きる ―東京のエチオピア移民―

撮影・監督 川瀬慈[国立民族学博物館教授]

つながりを生きる

東京のエチオピア移民

[50分]

製作年:2024年

撮影年:2022年~2024年

Living in Connection

Ethiopians in Tokyo

[50分]

製作年:2024年

撮影年:2022年~2024年