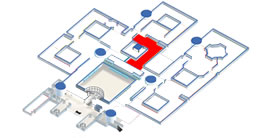

東南アジア展示

森と海に囲まれた東南アジア。熱帯・亜熱帯の気候にくらす人びとは、早朝の涼しい時間から働きはじめ、40度近くに達する日中は屋内で昼寝などをして暑さをしのぎます。夕方、スコールが通り過ぎた後は、少し暑さが和らぎ、人びとは買い物や農作業に出かけます。日が落ちて涼しくなると、友人や家族と屋台に出かけたり、演劇を見たりして余暇を楽しみます。本展示場では、「東南アジアの1日」をテーマに、その多彩な民族文化を紹介します。

展示セクション

●生業 ●村の日常

●都市の風景 ●芸能と娯楽

主な展示品紹介

筌(うけ)

- 標本番号:H0178792

- 民族:ラオ ラオス

- 1991年製作

河川、水路、沼などに仕掛けて魚を捕る道具。入った魚が逃げださないように入口が狭められており、後部に魚の取出し口がある。形や大きさは、魚の種類や仕掛ける場所によって異なる。

穀倉(こくそう)

- 標本番号:H0009872

- 民族:トラジャ インドネシア

- 1977年製作

穀倉は稲穂や籾(もみ)を貯蔵する倉庫であり、また、稲の霊の安息所でもある。壁面を飾る水牛、ニワトリ、太陽などの彫刻はトラジャの神話や儀礼において重要な意味をもつ。

女工と托鉢(たくはつ)僧

- 標本番号:H0276243 ほか

- 地域:タイ

- 2013年、2014年収集

農村でも、制服を着てオートバイで出勤する若い女性を朝夕みかけるようになった。彼女たちの多くが給料で最初にローンを組んで買うのがオートバイである。都市生活にあこがれる一方で、彼女たちは仏教への信仰心を失っていない。

囲炉裏

- 標本番号:H0275904 ほか

- 民族:ターイ ベトナム

- 1990年代製作

囲炉裏を備えた大陸部山地民の台所は、老若男女が行き来しあう空間だ。そこでは家族が料理を作り、寒い日には暖をとり、座ってくつろぎ、ことばをかわしあい、キンマ、タバコ、茶などをたしなむ。

精霊像

- 標本番号:H0063268

- 民族:イフガオ フィリピン

- 1978年収集

ルソン島山地民の木製の像。ブロルとよばれ、ふつうは穀倉のなかに安置される。農耕や病気治療に関連する儀礼で祈祷(きとう)師たちがさまざまな精霊や祖霊をよびだすさいに、それらの依代(よりしろ)となる。

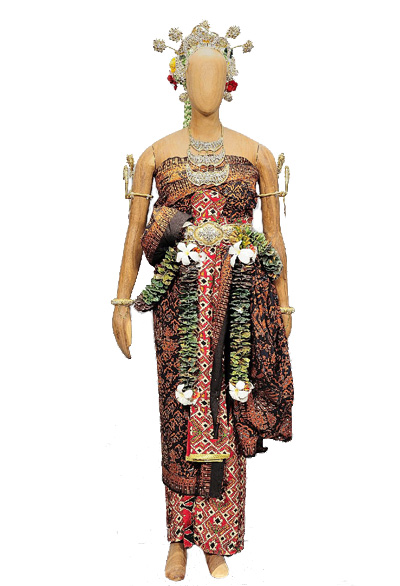

女性用婚礼衣装

- 標本番号:H0202306 ほか

- 民族:ジャワ インドネシア

- 1995年製作

ヨグヤカルタの支配者階級の婚礼衣装。腰を覆っている腰布には、ジャワ更紗(バティック)が用いられている。ジャワ更紗は、熱で溶かした蝋(ろう)を使って布面に模様をあらわすロウケツ染め技法によって製作されている。

ベール

- 標本番号:O0003377 ほか

- 地域:マレーシア、インドネシア

- 2014年収集

近年、マレーシアやインドネシアではイスラーム化が進んでいる。ムスリムは、イスラームの教義に基づいた生活を志向するようになり、イスラーム色の強い音楽を好んだり、女性はベールを着用したりするようになった。

ジープニー

- 標本番号:H0202486

- 地域:マニラ フィリピン

- 1995 年収集

マニラをはじめフィリピンの都市でみられる十数人乗りの乗合いバス。ジープニーという名前は、アメリカ軍が払いさげた軍用車ジープを改造して作られたことに由来する。

彫像

- 標本番号:H0276395

- 民族:マー・ムリ(オラン・アスリ)

- 2014年収集

近年、東南アジアの先住民は、NGOなどの支援をえて、儀礼や日常生活で使用してきた手作りの腕輪やかごなどを商品として販売している。こうした活動は、彼らの家計を支えるだけでなく、伝統技術の継承にも役立っている。

木彫り人形(左からラマ、ラワナ、アノマン)

- 標本番号:H0148975, H0148985, H0148999

- 地域:スンダ インドネシア

- 1987年収集

仮面(リアップ)

- 標本番号:H0217206

- 制作者:アン・ソック

- 民族:クメール カンボジア

- 1999年制作

仮面舞踊劇ラカオン・カオルは、男性演者だけでリアムケー(ラーマーヤナ)を演じる。王子と王女らの役は仮面をつけない。魔王リアップは10の頭を持つとされ、セダー姫を誘拐するが、その夫リアム王子にたおされる。

チェス

- 標本番号:H0008599

- 民族:ビルマ ミャンマー(ビルマ)

- 1977年収集

古代インドのチャトランガに由来するといわれるミャンマーのチェス。シッバインとよばれる。東南アジアでは西洋から伝わったチェスも盛んで、東南アジア競技大会の種目として取り上げられたこともある。

寺院

- 標本番号:H0276217

東南アジア大陸部の上座部仏教が盛んな国々では、ある程度の大きさの村にはかならず寺院がある。寺院は僧が修行生活をおくる場所であるとともに、俗人が儀礼に参加し、寄付や布施によって功徳を積む場になっている。それだけでなく、学校、病院、集会所など、現在でも寺院はさまざまな役割を果たしている。