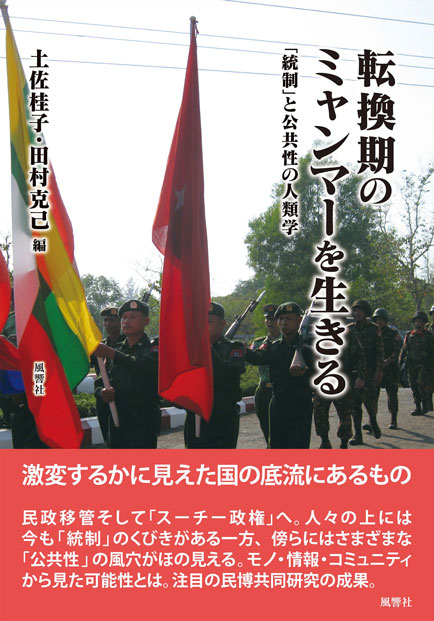

転換期のミャンマーを生きる―「統制」と公共性の人類学

館外での出版物

2020年3月20日刊行

土佐桂子、田村克己(編)

風響社

【共同研究成果】

出版物情報

- 出版社:風響社 出版社ホームページはこちら

- 定価:5,000円(税抜)

- ISBN:9784894892675

- 判型:A5判

- 頁数:334頁

- 共同研究 「「統制」と公共性の人類学的研究――ミャンマーにおけるモノ・情報・コミュニティ」成果

主題・内容

軍人支配から民政移管そして「アウンサンスーチー政権」へ。激動のミャンマーを、「統制」と「公共性」に注目し、長年の文化や社会の研究に基づく知見を生かし,過去からの分断でなく連続性の中から描き出す。

目次

序章──「統制」と公共性研究について(土佐桂子)

第Ⅰ部 統制のほころびと新たな公共性の行方

一 「経験」された統制──社会主義時代における農村の調査(田村克己)

- 一 はじめに

- 二 監視と「自己統制」

- 三 お茶の「輪」と「親しい間柄」

- 四 「まとまり」としての村

- 五 個人的ネットワークの競合

- 六 おわりに

二 民主化運動における「対抗的公共圏」の成立過程(伊野憲治)

- 一 はじめに

- 二 一九八八年民主化運動の発端と公共性

- 三 八八八八学生決起、自由な討論の場と「ドー・アイェー(我らが大義)」の創出

- 四 クーデター、政党結成と「対抗的公共圏」の形成

- 五 総選挙・軍政の存続・憲法制定・民政移管・総選挙と課題

- 六 おわりに

三 軍統制下における農村の公共意識と宗教──上ビルマ村落の事例から(飯國有佳子)

- 一 はじめに

- 二 軍政期の農業政策にみる統制

- 三 浸透する国家権力

- 四 規律的権力によるリスクの自己責任化と「官製NGO」

- 五 村における集団形成

- 六 おわりに

四 ミャンマーにおけるフェイスブックと公共性の構築(テッテッヌティー)

- 一 はじめに

- 二 言論統制

- 三 情報統制

- 四 テインセイン政権の改革

- 五 おわりに

五 セキュリティ民営化とインフォーマルな国家統制(岡本正明)

- 一 はじめに

- 二 私的暴力装置(研究)の少なさ

- 三 警備業の定義

- 四 警備業の誕生と発展

- 五 警備会社、警備員の特徴

- 六 国家による警備会社、警備員の統制

- 七 警備業の自己統制化から国家統制へ?

- 八 おわりに

第Ⅱ部 民主化の中の宗教──競合する公共性

六 仏教を結節点とした「つながり」とその変容(藏本龍介)

- 一 はじめに

- 二 出家者の反ムスリム運動

- 三 出家者の反ムスリム運動に対する批判

- 四 「法友」の台頭とマバタの対応

- 五 おわりに

七 民主化による新たな試練とムスリムコミュニティ(斎藤紋子)

- 一 はじめに

- 二 身分証明書をめぐる問題――ホワイトカードを利用した統制と排除

- 三 ムスリムコミュニティの新たな活動

- 四 ミクロなレベルでのムスリム・仏教徒関係

- 五 おわりに

八 説法会を核とする仏教公共性(土佐桂子)

- 一 はじめに

- 二 説法会とは何か

- 三 軍政時代初期の説法

- 四 テインセイン政権時代の説法

- 五 おわりに

第Ⅲ部 マイノリティをめぐる統制と鼓動

九 “ガラスの多文化主義”と少数民族のパブリシティ(髙谷紀夫)

- 一 はじめに

- 二 ミャンマーの政治的文脈とパブリシティ

- 三 シャンのパブリシティの外延

- 四 おわりに

一〇 少数民族組織の活動にみる統制・公共圏・共同体のありよう──パラウン(タアン)民族を事例に(生駒美樹)

- 一 はじめに――パラウン民族組織

- 二 研究背景

- 三 パラウン社会組織

- 四 パラウン茶業者組合

- 五 少数民族組織の活動にみる統制と公共性/公共圏のありよう

- 六 おわりに

一一 他者化された人々と公共的なるもの──カンボジア農村部のベトナム人の事例から(松井生子)

- 一 はじめに

- 二 調査地

- 三 差別と舞台裏の公共性

- 四 一般のクメール人との対話

- 五 政治空間への接合

- 六 おわりに

一二 シンガポールの多文化主義による「統制」と新たな空間の創出(田村慶子)

- 一 はじめに

- 二 多文化主義下での華語の「排除」とマレー系の「統制」

- 三 創造されない公共空間

- 四 「下からの」新たな空間創造の動き

- 五 おわりに