職人の手仕事跡で商品を包む

みなさんは、本館展示の内容が少しずつ変わっていることをご存じだろうか。

みんぱくの本館展示場は、2008年度から2016年度にかけて全面的な改修をおこなった。しかし、その後も展示内容は不断の更新を続けている。私も担当した南アジア展示場の全面改修は2015年に完了しているが、昨年秋、いくつかのコーナーが部分改修された。

それらには、全面改修以降に着任した新たな教員の研究成果による展示もある。私は、「染織の伝統と現代」セクションの「ファッション化する都市」と「グローバル・インパクト」のコーナーの部分改修を担当し、最新トレンドの布や衣装などを展示に組み入れた。

これらの資料は、2023年度にインドで収集したものだ。多くのファッションブランドの旗艦店をまわり、デザイナーの工房も訪れ、制作意図などについての話を聞いた。その際、とりわけ気になったのが、各ブランドのショップバッグだった。紙・布・リサイクル素材など多様なショップバッグを収集することで、ブランドのアイデンティティやコンセプトを知る手がかりが得られた。

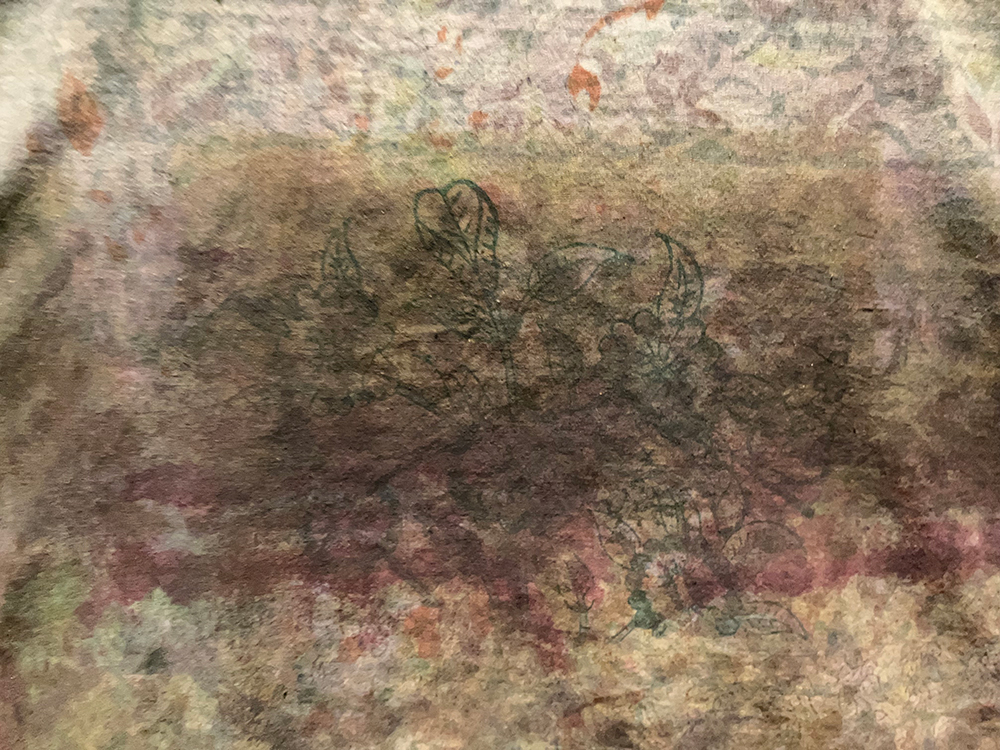

収集したショップバッグのいくつかは、展示されている。そのなかに、一見すると汚れた布でできたようなショップバッグがある。これは、2011年に創立したハイファッション系サリーのさきがけとして有名なブランド、アナヴィラ(Anavila)によるものだ。

このブランドは、オーガニックリネンやザリとよばれる金属系の糸による手織り布、伝統的技術の木版捺染(なせん)を現代デザインに展開したサリーなどを得意としている。このショップバッグは、木版捺染の染色工房で使われた布を再利用している。木版を捺すときに、工房では、クッションとして何枚もの布を下敷きにする。その布地は使用していくなかで汚れていくため、最終的には廃棄されることが多い。

そこに注目したアナヴィラは、この布地をあえてショップバッグにしたのだ。よくみてみると、何度も染料が染みこんだ跡が重なり、まるでデザインされたかのような模様にみえてくるのが面白い。どのような捺染布がこの布地の上でつくりあげられたのかと、想像するだけでワクワクする。木版捺染の製作工程を知っていれば、購入者はこの布が下敷きになった布であることがわかるだろう。

この資料の斜め後ろには、「分業で生きる町」のコーナーがある。そこには木版捺染職人の道具や捺染布が展示されている。さらにその背後には「染織技術解説パネル」があり、木版捺染の製作工程と材料の実物を確認することができる。

最新のトレンドファッションとともに、それを支えている職人の世界や製作技術もご覧いただければと思う。