企画展「ドルポ――西ネパール高地のフロンティア(仮題)」の準備始まる

西ネパールのドルパ郡、通称「ドルポ」は、チベット系の人びとがボン教(仏教到来以前の土着宗教)やチベット仏教を信仰しながら、農耕と牧畜、交易でくらす高地である。現在もなお、東西南北どこからでも5千メートル以上の峠を歩いて越えなければ到達できないこの地域を、隈なく歩きつづける異色の美容師・探検家・写真家がいる。2020年植村直己冒険賞を受賞した稲葉香氏だ。2026年3月から開催予定の企画展では、稲葉氏を実行委員に迎え、同氏が撮影した写真や集めた資料などをとおしてドルポの現在を紹介する。

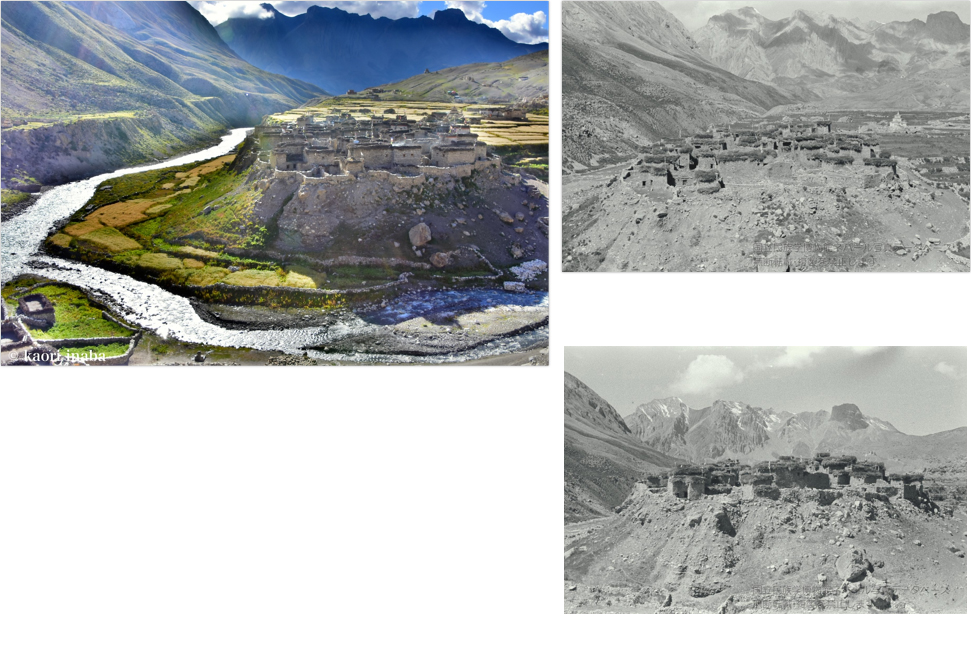

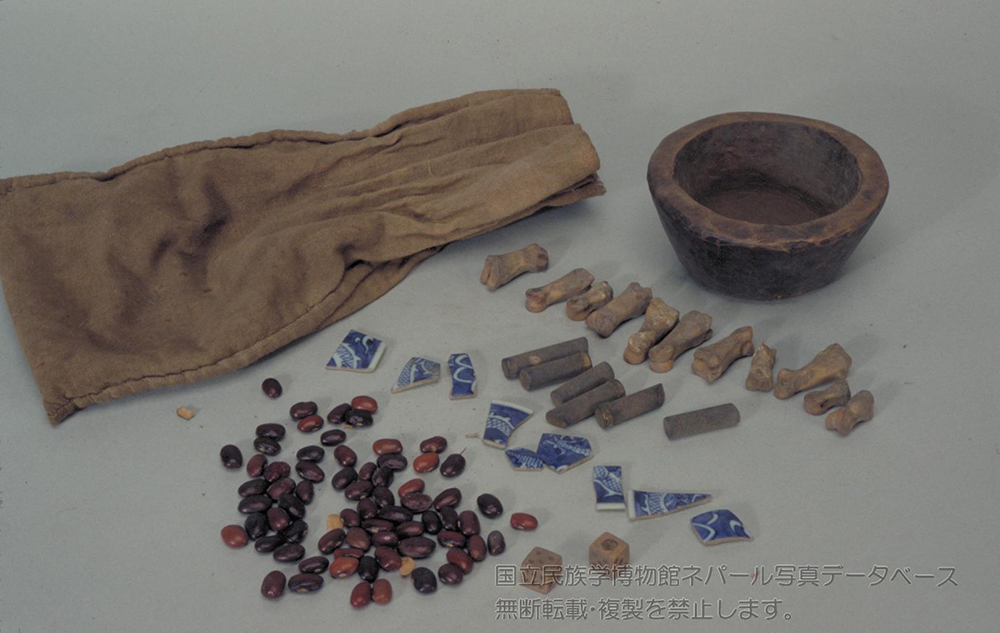

ドルポのツァルカ村は、川喜田二郎氏を隊長とする西北ネパール学術探検隊が1958年に調査し、多くの論文や『鳥葬の国――秘境ヒマラヤ探検記』(1960年、光文社・1982年、講談社)などの著書が発表されてきたところでもある。同隊がドルポで収集した民具などの資料は民博に所蔵されており、隊員であった高山龍三氏などが撮影した写真も民博に寄贈され、ホームページ上で公開して久しい(ネパール写真データベース)。加えて、調査の記録を集積したデータカードも新たに民博のアーカイブに収まり、館内での閲覧に供している(西北ネパール学術探検隊1958年データカードアーカイブ)。展示ではこれらの貴重な資料や写真、データカードも活用し、ドルポの暮らしとその約半世紀の変容、そして変わらぬ基層部分を浮かびあがらせたい。

先日、NHKが稲葉氏を取りあげた「こころの時代—―歩き続ける、その先に 稲葉香」という番組をみた。描かれていたのは、重いリウマチを得ながら困難な未知の領域に挑戦する一人の人間の姿だった。生きることは歩くことと語り、リウマチのおかげで逆にここまで歩いていると感謝する稲葉氏の姿勢は、まっすぐドルポの人びとに対する尊敬の念と生気に結びつき、それが写真集(稲葉香写真・文『ドルポ――西ネパール 祈りの大地』2024年、彩流社)にも現れている。

おりしも、1967年にドルポのポンモ村で集約的な調査をした、田村善次郎氏率いる西部ネパール民族文化調査隊の記録が、約半世紀を経て出版された(田村善次郎編著『ヒマラヤ旅日記――ネパール ポンモ村滞在記』2025年、八坂書房)。そこには「ポンモだけで100点以上の民具を集め得た」(475頁)とある。これらの民具は、武蔵野美術大学の美術館・図書館に所蔵されていると思われる。できれば、それらの資料も借用し、ドルポに民族学・民俗学的調査で入った研究者の知見や成果を通観できる展示にしたいと思う。ドルポに情熱を注いできた多くの人びとの成果が織りなす本展示が、何らかの化学反応を起こすことを期しつつ、この4月から準備を始めている。来年のことをいえば鬼が笑うだが、乞うご期待。

関連ウェブサイト