オセアニア展示

海がほとんどの面積を占めているオセアニアには、大小数万をこえる島々が点在しています。そこには、発達した航海術をもち、根栽農耕を営む人びとが暮らし てきました。「移動と拡散」「海での暮らし」「島での暮らし」では、資源の限られた島環境で、さまざまな工夫をして生活してきたようすを展示しています。

「外部世界との接触」「先住民のアイデンティティ表現」では、外の世界と出会うなかで、人びとが伝統文化をどのように継承、発展させてきたかを紹介します。

展示セクション

●移動と拡散 ●海での暮らし ●島での暮らし

●外部世界との接触 ●先住民のアイデンティティ表現

主な展示品紹介

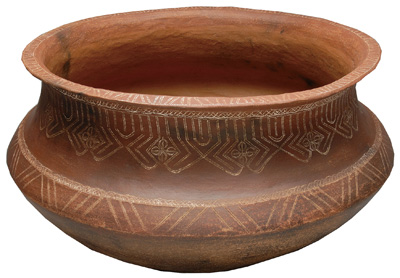

ラピタ土器(復原)

- 標本番号:H0229196

- 地域:ニューカレドニア(フランス)

- 制作:ジャン=ピエール・シオラ

- 前1000年ごろ(2003年復原)

細かな刺突の連続で人の顔や幾何学紋様が描かれた独特の土器。ラピタ土器が見つかる島をたどると、人びとがメラネシアを通ってポリネシアへ伝わったことがわかる。

カヌー船首の装飾版

- 標本番号:H0124259

- 地域:トロブリアンド諸島 パプアニューギニア

- 1970年代製作

メラネシアのカヌーには、船首や船尾に彫刻や装飾をほどこされたものが多い。飾りとしてだけではなく、樹皮性のひもで船首から吊るすことで、魔よけとして用いられるものもあった。

石貨

- 標本番号:H0010156、K0001110

- 地域:ヤップ島 ミクロネシア連邦

- 1977年収集

ヤップ島の貨幣。パラオの鍾乳石(しょうにゅうせき)で製作し、ヤップ島に運んだ。カヌー建造の謝礼や儀礼の交換財など、さまざまな目的で使われた。

羽毛貨

- 標本番号:H0086151

- 地域:サンタクルーズ諸島 ソロモン諸島

- 1980年収集

ミツスイという鳥の羽根でできた貨幣。300羽もの鳥から採集した羽根を樹皮にはりつけ、コイル状にしている。男性が妻をもらうときの婚資や、島の規則を破ったときの賠償などとして使われた。

葬儀長の衣装(復原)

- 標本番号:H0229161~H0229172

- 地域:ソサエティ諸島 フランス領ポリネシア

- 制作:ヒロ・オウ・ウェン

- 18世紀(2002年復原)

タヒチの首長階層の葬礼で喪主が身につけていた衣装。喪主は首長にもっとも近い親族や神官がつとめた。前掛けや帽子などにはタパ(樹皮布)、ケープにはタパと羽毛、胸飾りやマスクには真珠貝が使われている。

仮面「タタヌア」

- 標本番号:H0144393

- 地域:ニューアイルランド島北部 パプアニュ-ギニア

- 19世紀後半製作

「タタヌア」とは人間がもつ3つの魂のうち、もっとも重要なもので、頭部にあると考えられている。タタヌア仮面だけは、マランガン儀礼の後も保存される。

トンガ人の教会衣装(男性)

- 標本番号:H0268747ほか

- 地域:トンガ

- 2010年収集

今日、オセアニアの人びとの多くは熱心なキリスト教徒である。イギリス人宣教師の持ち込んだ衣服と伝統的衣装との融合は、オセアニアに特徴的な教会衣装を生み出している。

木彫「ディンゴの一家」

- 標本番号:H0180887-H0180891

- 地域:メルボルン オーストラリア

- 制作:リン・オナス

- 1991年代制作

人にこびず白人牧畜業者から迫害されてきた野生犬ディンゴを、白人社会におけるアボリジニに重ね合わせたリン・オナスの作品。彼は、西洋美術とアボリジニ芸術を組み合わせた都市アボリジニ芸術家である。

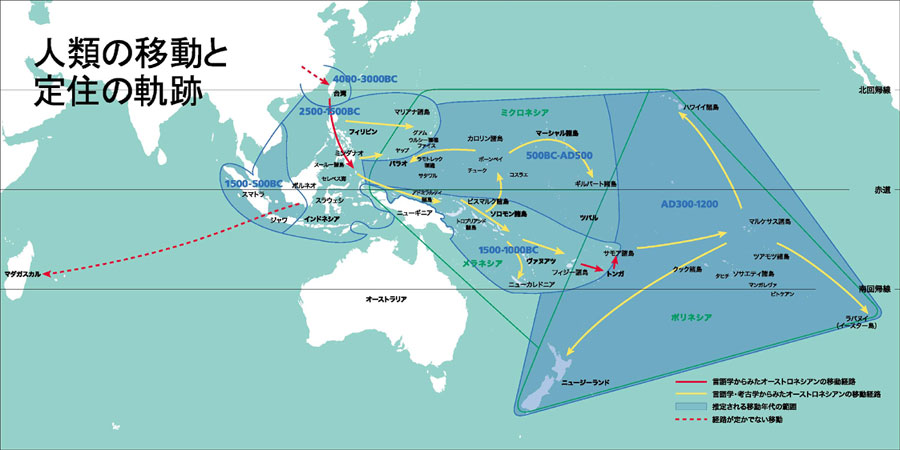

オーストロネシア語集団の移動と適応

紀元前1500年ごろ、東南アジアからオセアニアへと移住してきたオーストロネシア語を話す人びとは、オセアニアのほとんどの島へ移住した。移動の動機のひとつには、無人島のもつゆたかな資源の獲得があったと思われる。移住当初は資源の乱獲をおこなったが、栽培作物の根菜類などの収量が増加し、家畜も増加してくると、狩猟採集的な側面はなくなってくる。生活文化もそれぞれの島の自然環境に適応したかたちで多様に変化した。

国立民族学博物館(編)『オセアニア 海の人類大移動』. 昭和堂, pp. 6-7 に基づく オセアニアの民族移動