フィールド調査で 手話の歴史変化を探る

台北市立聾学校にて 2016年10月 相良啓子 撮影

| 研究者 | 相良啓子 SAGARA Keiko |

|---|---|

| 研究分野 | 手話言語学、歴史言語学 |

| 研究地域 (調査地) |

台湾、韓国、日本 |

私の研究

日本手話と、台湾手話および韓国手話の比較を通して、それぞれの類似点、相違点について歴史社会言語学的な観点から研究をしています。日本手話の影響を強く受けて発達した台湾手話および韓国手話は、日本手話とよく似ているといわれますが、その詳細を明らかにするために研究を進めています。地域差や年齢差などについて分析していくと、特定の手話語彙の変化に関して興味深い事実がみつかりそれに基づいて、手話の歴史をたどることができます。

国立台湾文学館にて手話の調査

2017年1月

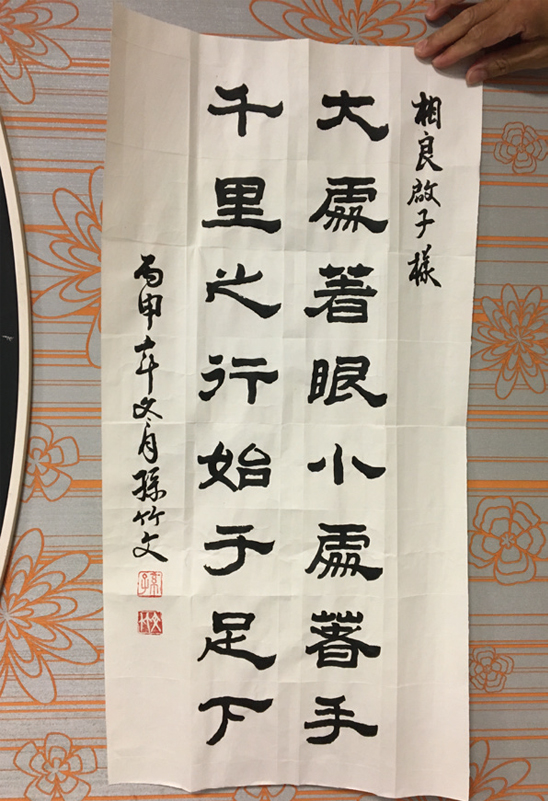

台南のろう者からメッセージ

「千里の道も一歩から」

第14回国際手話言語学会で研究発表

(国際手話で発表、日本手話《中央》、アメリカ手話《左》に通訳)

一緒に研究をしている人:中華民国聾人協会理事長 牛 暄文

私は中華民国ろう者協会(中華民国聾人協会)の理事長のマイクです。

相良さんと初めてお会いしたのは2016年の秋でした。一緒に、台湾手話と日本手話の類似点や相違点などについていろいろな話をしました。両手話には形が同じ表現がありますが、その意味や使われ方に微妙な違いがあります。相良さんの今後の研究が両言語、そして手話コミュニティにとって有意義なものとなるよう願っています。(台湾手話から日本語と英語に翻訳)

I am Mike Niu, president of the Taiwanese National Association of the Deaf.

It was in October 2016, here in Taipei, that I first met Keiko. We talked a lot about signlanguage research and in particular, similarities and differences between Japanese andTaiwanese Sign Languages. Although these two languages share many forms incommon, the function of each form is often slightly different. I believe that Keiko’s researchwill benefit the Deaf communities in both Japan and Taiwan, and we are happy tosupport her endeavors to clarify the historical development of the two languages.