罹って分かった生活の質とは ああ懐かしや、かくりめし

2024年4月7日刊行

山中由里子(国立民族学博物館教授)

3度目の新型コロナウイルスに罹(かか)っている間に原稿の締め切りが過ぎていた。2度の罹患(りかん)歴と5度のワクチンで、いいかげん免疫も付いただろうと侮っていた。オミクロン株の変幻自在ぶりに、まだまだ振り回されるのが悔しいので、この際ネタにしてやろう。

1度目のコロナ陽性が判明したのは2021年秋。開館間もないベルリンのフンボルト・フォーラム(博物館島に移設された民族学博物館とアジア美術館)を訪れた出張から帰国した際の、関西国際空港においてであった。帰国便搭乗前のPCR検査では陰性だったが、関空の唾液検査で検疫に引っかかった。そのまま空港の裏口からスモークガラスのワゴン車に乗せられ、対岸の隔離ホテルに収容された。

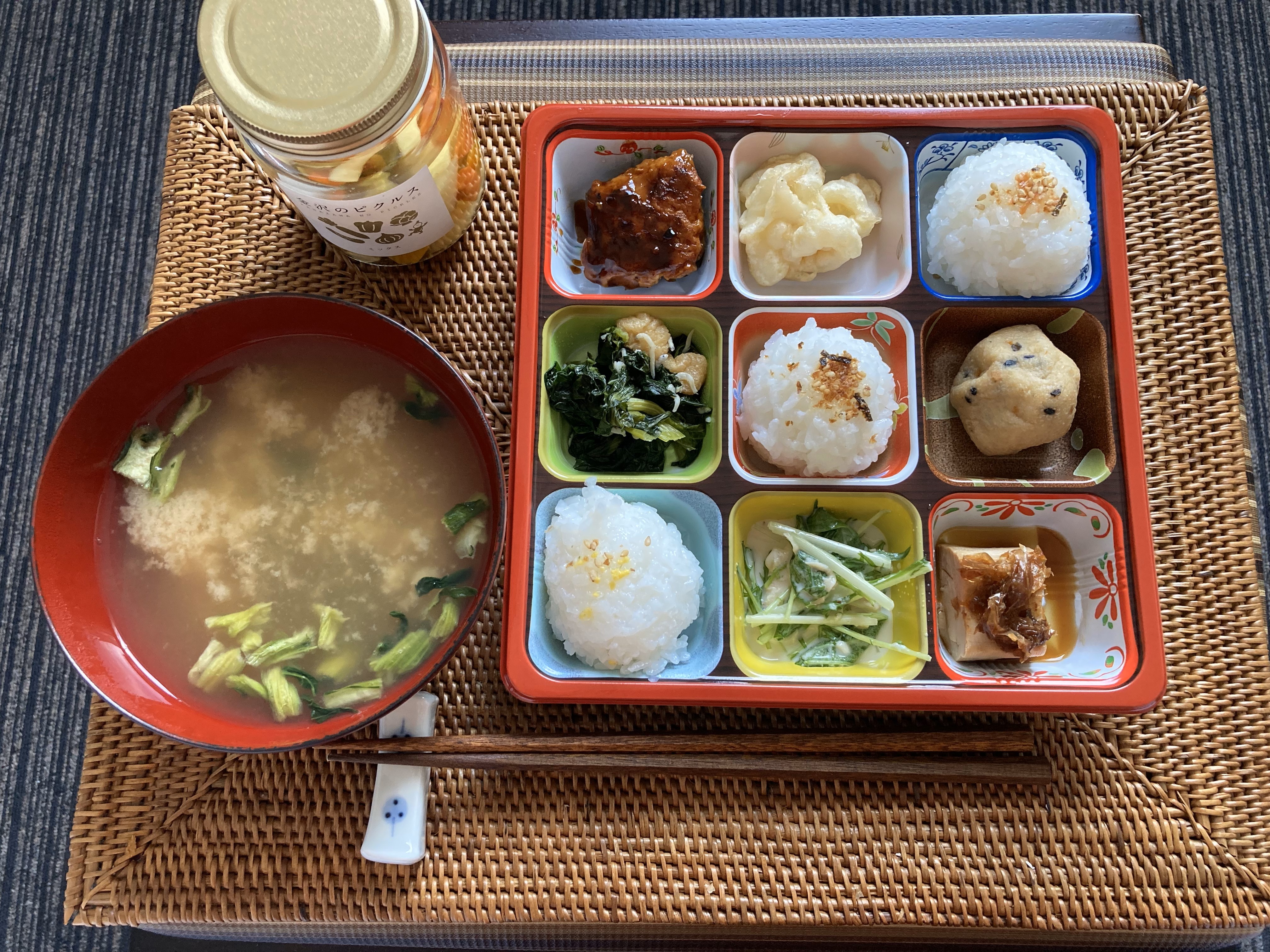

隔離中のお昼ご飯の一例=2021年11月、筆者撮影

人類を脅かす未曽有のウイルス感染症に罹ってしまった、ということよりも、「めしがまずい」ところに1週間以上閉じ込められることをその時は何よりも恐れた。カツ弁、ハンバーグ弁、サバ煮弁がひたすらローテーションするだけ、といったような、「隔離飯」にまつわる恨み節をいろいろ聞いていたからだ。

朝・昼・晩、食事の時間になるとアナウンスが流れ、マスクをして部屋のドアをそっと開けて廊下の椅子の上に置いてあるお弁当の袋を取るように促される。恐る恐るパックを開けてみると、仕出し屋さんの色とりどりの9品盛り弁当だった。その後も毎日メニューに変化があった。接触が悪い電灯のように味覚と嗅覚が消えたり戻ったりする中でも、おざなりな献立でなく、見た目や食感を工夫した食事が提供される。その温かい気遣いに涙が出そうなほど感謝した。

もう一つありがたかったのは、同僚が大量の差し入れの食料と共に、ちゃんとした食器を送ってくれたことだ。使い捨て容器から割りばしやプラスチックのスプーンで食べるのでなく、陶器のマグカップや皿、木のお椀(わん)、お箸、金属のカトラリーをランチョンマットの上に並べて、若干の盛り付けをするだけで、隔離という環境下でも生活の質が一段と向上することを学んだ。

6日目以降に再検査があり、2日続けて陰性となれば晴れて退所してよいことになっていた。私の場合は8日目の昼には、ドクターから帰宅許可が出た。でも家に帰っても冷蔵庫は空だしな……。「先生、もう一晩いていいですか」と、晩ご飯のおかずに思いをはせながらついお願いしてしまった後でハッと気づいた。「家畜化」とは、こういうことか。「やっぱり帰ります!」。急いで荷造りし、タクシーを呼び、隔離ホテルを去った。

車中から見るりんくうタウンの空には祝福の虹がかかっていた。そして無事帰宅し体重計に乗ると、3キロ太っていた。

3度目のサバイバルで自宅隔離中、三度の飯がすぐそこに届けられるありがたみと危うさを思い出す。