2025年 年頭のあいさつ

皆さん、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年の元旦は、日本海側では雪になったところも多かったようですが、太平洋側では 晴天に恵まれ、初日の出を拝まれた方もおられたのではないでしょうか。皆さん、穏やかな新年をお迎えになったことかと思います。

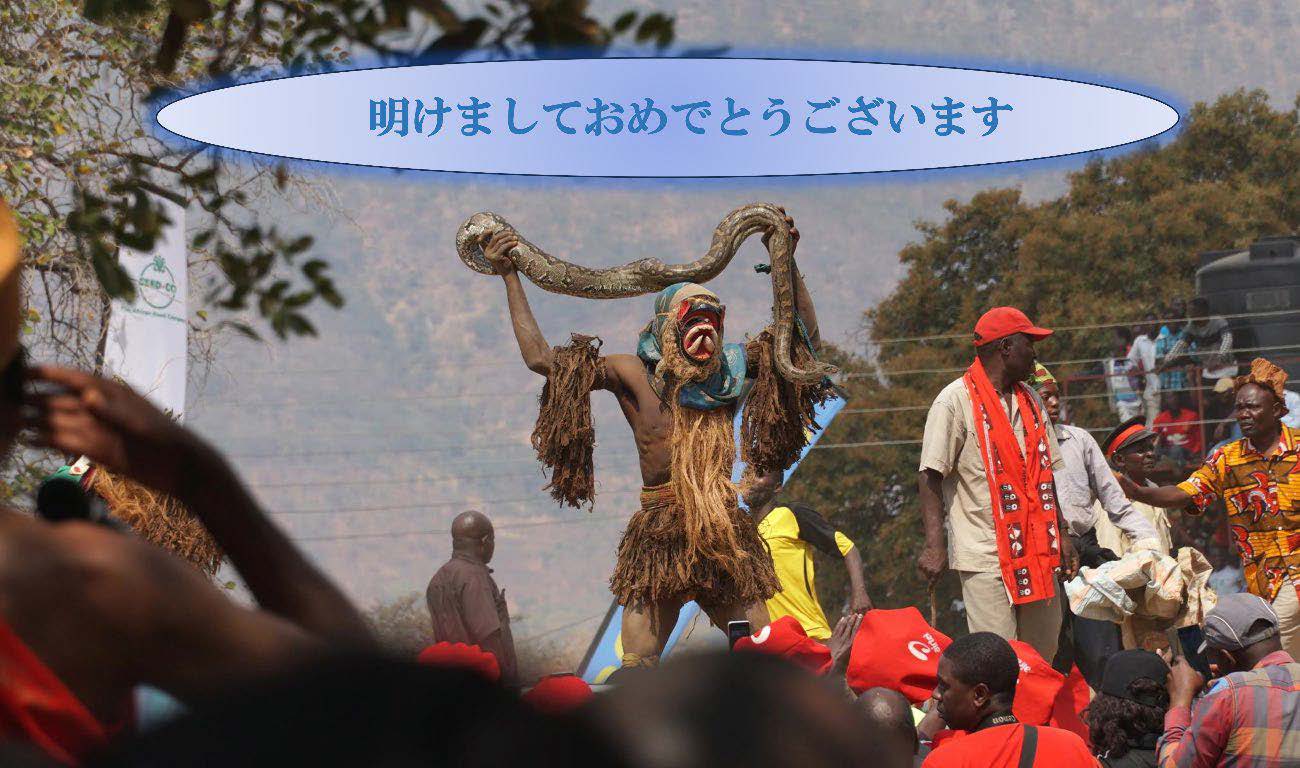

背景の写真ですが、毎年、年の初めには、その前の年の海外でのフィールドワークの写真を選んで来ました。ただ、昨年は、国内での用務が重なり、予定していたアフリカ、ザンビアでのフィールドワークも、カナダ、ブリティッシュ・コロンンビア大学との現地での共同研究も、直前になってキャンセルせざるを得ず、なかなか海外には出られませんでした。それで背景には、今年が巳年、蛇年ということで、蛇が登場する写真を選びました。

生きたニシキヘビを手にして踊る仮面結社ニャウの踊り手の写真で、毎年8月末に、ザンビア東部州カテテの町のチェワの王宮の広場で開かれる、民族を挙げて行われる祭り、クランバで撮影したものです。踊り手の顔も、蛇の頭をかたどったものになっています。チェワの人びとのあいだでは、ニシキヘビは雨=豊穣をもたらしてくれる神(ムルング)の使いとされます。クランバの祭りは、その年の収穫を感謝し、翌年の豊穣を祈るものですが、私たちにとっても、今年が実り多い年になるようにという思いも込めて、この写真を選びました。

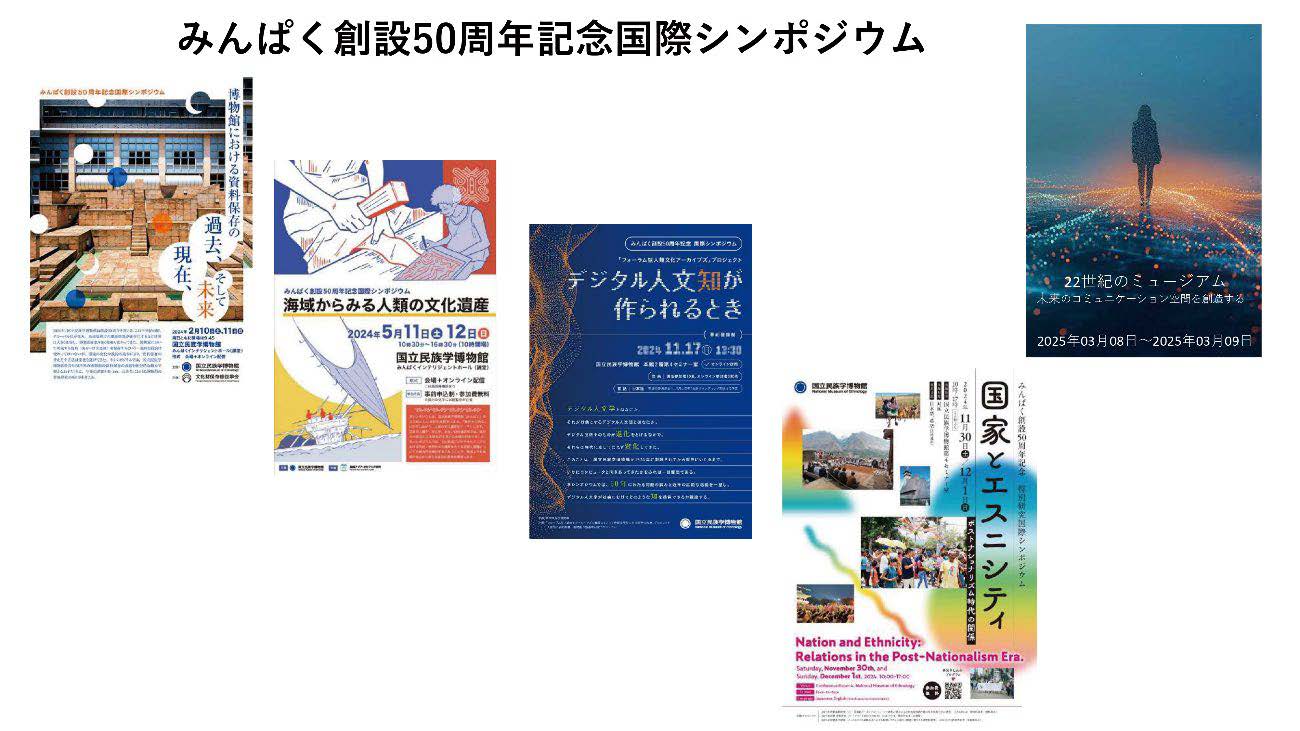

さて、民博は、昨年、創設50周年を迎えました。周年期間の終りの時期は、2024年度末、つまり今年の3月末としておりますため、創設50周年記念事業は、国際シンポジウムや特別展、企画展など、これからも続々と開催されます。

昨年開催された数次にわたる創設50周年記念国際シンポジウムは、いずれも、民博のこれまでの50年を振り返り、現在を検証し、未来への展望を開く、貴重な機会となりました。民博では、既に、将来構想検討のワーキンググループを立ち上げることにし、向こう10年、20年を見通すための議論を始めてもらうことになっております。創設から50年という大きな節目を迎えて、新たなスタートが切れたと嬉しく思っております。

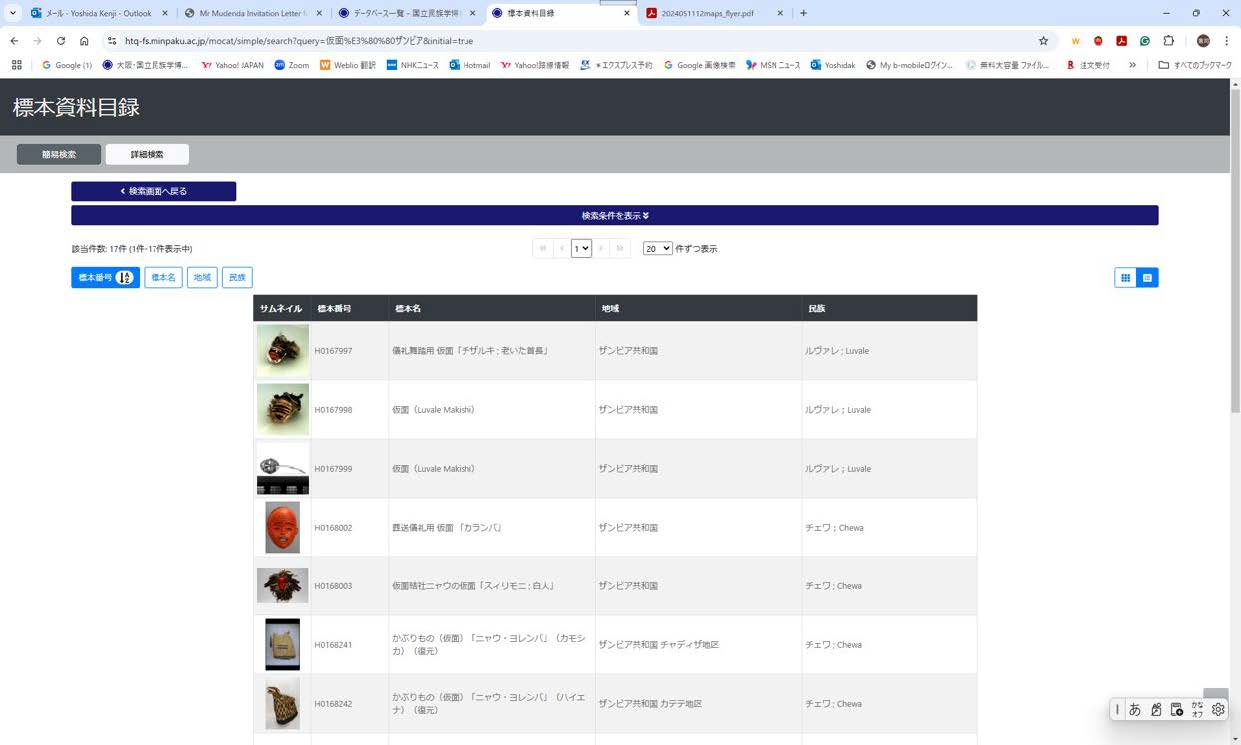

新たなスタートといいますと、去年のこの場で皆さんにお願いしたことが、日髙さん、そして企画課、情報課の皆さんのご努力によって、ようやく実現することになりました。標本資料目録データベースの英語化です。

民博は、これまでから学術資源の蓄積とその情報の発信の国際的ハブであると自称してきたのですが、資料情報に関していうと、それを日本語だけで発信してきたというのは、海外から見ると資料を秘匿しているとしか映らないことになります。収集地の人たちにとっては、民博は自分たちのモノを収集していって所蔵しているのに、それがどんなものなのか、海外からは検索できなかったからです。フォーラム型人類文化アーカイブズではテーマを定め、部分的にそのデータベースの多言語化を進めてきたわけですが、標本資料目録データベース全体の英語化によって、ようやく、学術資源の蓄積とその情報の発信の国際的ハブとしての第一歩を踏み出せたということになります。今後は、海外からのアクセスも増え、これまでになかった様々な形での要請が寄せられてくることだろうと思います。それに向けての体制の強化も今検討をしているところですが、博物館の研究資料を基にした対応を求められるであろうだけに、その実践には、研究部の研究者はもちろんですが、研究協力課、企画課、情報課というすべての課のご協力が不可欠です。どうか、民博にとっての新しいスタートを画する作業の一つとして、今後とも皆さんからのご協力をお願いいたします。

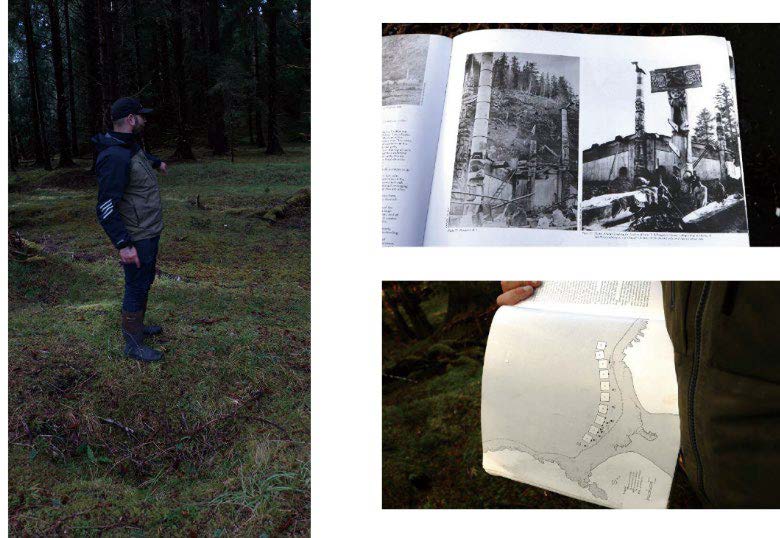

さて、モノにかかわる知識のありかたという点で、もう一昨年になりますが、カナダ北西海岸のハイダの人たちの土地、これまではクイーンシャーロット諸島とよばれてきたハイダ・グワイを訪れた時のことをここでお話ししたいと思います。

ハイダ・グワイは北のグレアム島、南のモーズビー島の二つの大きな島とその周辺の島じまからなりますが、その北のグレアム島の玄関口といってよいでしょう、スキッドゲートに、ハイダの人々自身の手で設立された、ハイダ・グワイ・ミュージアムがあり、そこを拠点にして各地に足を運んだのですが、1週間近くつきっきりで、ハイダ・グワイ・ミュージアムのキュレイター、ジェイムズ・マクガイヤーさん、もちろん、彼自身ハイダ出身ですが、ジェームズさんにご案内をいただきました。

彼は、近代の考古学、つまり、植民地時代のハイダの生活を考古学的発掘を通して復元しようという作業がご専門で、博士号も取られています。ジェームスさんの案内で、強制移住のあと放棄された集落跡をボートに乗って訪ねて回りました。

これはハイダ・グワイ・ミュージアムの館長ニカ・コリソンさん、民博には何度も来ていただいていますが、そのニカさんのイーグル ・クラン (ハクトウワシ・クラン)の人々が20世紀初頭まで住んでいたモード島ハイナ集落の跡地に、集落を後にした最後のチーフのために2022年に立てたトーテムポールです。

引き潮の時には歩いて渡れる小島に、そのチーフの墓が作られています。

この島では、この穴が集会場の柱の後、それにこの大きな穴が、放棄されたトーテムポールを掘り出した穴、今はどこどこの博物館に展示されている、などといった形で、図面や写真と照らし合わせる形でつぶさに教えてもらいました。

トーテムポールの多くは、放棄された集落からその後無断で収集され持ち出されたものなので、いわば盗掘品に当たるのだといいます。

博物館に戻って、これは海から見た博物館の全景ですが、

そのポールの一つが、彼のクラン、ワタリガラス・クランのものだというので、その造形を詳しく説明してもらった時のことです。

ワタリガラス・クランのトーテムポールや柱に繰り返し刻まれているシャチのヒレの形象があるので、同行していた中京大学の亀井哲也さんが、「この形象・紋章があなたのクランの人たちにとってはとても大切なものなのですね」、と尋ねたところ、ジェームスさんは、「いや、違います。」と言って、こう続けたのです。

「すべてが大切なのです。この紋章も、この柱も、その隣の柱も、あそこに見えるボートも、私も、あなたも、私の祖先も、あなたの祖先も、空を飛んでいる鳥も、野をかけているウサギも、あそこに見える島も、海も空もすべてが大切なのです。すべてがつながっているのです、すべての命がつながっている、だからすべてが大切なのです」、 と。

もう10年も前になるでしょうか、黒人の少年トレイボン ・マーティン君がヒスパニックの警官によって射殺されたのをきっかけにに「Black lives Matter黒人の命は大切だ」という運動が広がりましたが、ジェイムズさんは「everything matters すべてのものが大切だ」といい、また「everything is connected すべてのものがつながっている」といいました。

私はクワクワカワクウやハイダの人々の仮面舞踊を調べる中で、動物が他の動物に変身し、さらに人間に変身するという、彼ら彼女らの複雑な神話をどう受け止めていいのか、永年、うまく理解できないでいたのですが、その話を聞いた時、何かストーンと腑に落ちた気がしました。すべてがつながっているのなら、動物が人間に変身し、その人間がまた動物に変身しても、なるほど何の不思議もないと思えるようになったからです。

考えてみると、こうしたすべてのものがつながっている、すべての命がつながっているという考え方は、アイヌの人たちのカムイについての考え方もそうですし、日本人が長年抱いてきた八百万の神のとらえ方にもつながるように思います。

ヨーロッパでも、キリスト教の祭礼の中に伝統的な農事暦が組み込まれていて、季節の変わり目には仮面や扮装の習慣が残っていることを見ても、人類の文化の基調にある在来の思考には、共通したものがかなり指摘できるように思われます。

さて、今年は、4月13日から10月13日まで、大阪関西万博が開催されます。工事の遅れや南アフリカをはじめ、いくつかの参加国の撤退など、ネガティブな報道が目に付く今回の万博ですが、たしかに、国威発揚型、あるいは最先端機器の見本市としての万博の時代はすでに終わったと思います。

ただ、世界の人びとが実際に集う、しかも世界の160の国と地域の人々が半年という長い間1カ所に集い、ひとつのテーマに向けて意見を交わす場としての万博の意義は、将来にわたって失われることはないと思っていますし、世界の新たな分断が深刻化している現在、むしろその意義は、これまでになく高まっているように思います。

しかも、2025 年の大阪・関西万博は、図らずもコロナ禍というものを同時に体験した人類にとって、その後の初めての万博となり、しかもこれも、はからずも「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、「いのち」に焦点を当てた万博になリました。

コロナ禍において、私たちは、私たちの生活、あるいは私たちが築いてきた文明が、目に見えないウイルスの動きに大きく左右されていること、言い換えると私たち人間も、ウイルス、細菌から、植物、動物も含めた「生命圏」つまり「生命のつながり」の中の一部だということを、文字通り身をもって体験したわけです。

また、人新世 Anthropocene などという時代の呼び方が唱えられ、人間の活動が地球環境そのものに不可逆的な負荷を与えていることが自覚されて、未来を見据えた地球規模での対応に迫られています。われわれ人類は、地球環境、地球の生命すべてに対する責任を負うことになったのだと思います。 にもかかわらず、世界の分断が進み、その人類全体の協働を妨げる力学が働いている、というのが今日の状況です。

人びとが、異なる文化を尊重しつつ、言語や文化の違いを超えてともに生きる世界を築くうえで、今ほど、他者への共感に基づき、自己と他者の文化についての理解を深めるという、人類学の知、そして民族学博物館の役割が求められている時代はないと思います。

今必要なのは、人間中心主義的な生命観から脱却して、生命圏全体、生態系全体の連鎖を常に意識して、われわれ人類が、その生命圏全体に対する責任を負っているという認識を人類全体で共有することだろうと思います。

はからずも「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、「いのち」の焦点を当てた 2025年の万博は、その絶好の機会、またとない機会になります。この万博を、世界の人びととともに「いのち」に向き合い、皆で未来の「いのち」のあり方を構想する機会にしないというのは、余りにもったいないと思います。

そして、今しがたご紹介した、ハイダの人々、カナダ北西海岸先住民の人たちの考えるいのちの在り方は、今申し上げた新たな生命観を先取りするもののように思えてきます。

万博の期間中、8月9日は、世界先住民デイにあたり、この前後に、世界の先住民の皆さんが集まり、世界に向けてメッセージを発信しようという動きがあります。私自身も、その動きをサポートしていますが、今度の万博が世界の先住民の皆さんも交えて、ともに、人類全体、生命全体についての新たな認識を共有できる機会になれば、それこそがこの万博の最大のレガシーになるのではないかと考えているところです。

私は、今度の万博のシニア・アドバイザーを務めていますが、民博として今度の万博に直接関与することはあえて避けてきました。万博のために、特別の展示を開催するということも考えませんでした。

民博の事業だけで精いっぱいというところもありますが、そもそも、民博の本館展示が万博のようなもので、世界各国の人々にとって、自分たちの国で作り出され、用いられてきた器物のコレクションがあり、展示されていというのは、日本中を探しても、ここ、民博しかないわけですから、放っておいても、万博期間中、要人を含めて、多くの海外から訪日客が民博にお越しになると思います。私自身は、この3月末をもって館長の任期3期8年が満了し、民博を離れますが、どうか万博の期間中、国内外からのお客様を温かく迎えてくださいますよう、改めてお願いをしておきたいと思います。

どうか、皆さん、健康に十分にご留意いただき、明るい、職場環境を作って、ますます国際的に注目を集める民博の使命を果たしていっていただきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。