吉田憲司館長退職記念講演 三部作主義の行きつくさき

皆さん、こんにちは。

今日はようこそ、この、わたくしたちの退職記念講演会にお集まりいただき、ありがとうございます。

私の方からは、ここにありますように、「三部作主義の行きつくさき」と第して、初対面の自己紹介ならぬ、最終対面の自己紹介のお話をさせていただきます。

「三部作主義」というのは、私が一つのテーマに取り組むとき、3つの著作なり、展覧会を重ねて、それで一つのセットと思って仕事をしてきたというところがあって、それを今日はまとめてご報告したいと考えた次第です。

ただ、そういう姿勢が私の中に初めからあったわけではありません。その成り立ちをお話しするには、まず、私が大学に入った頃からのお話を始めなければなりません。

1975年に大學に入って、もう、人類学を専攻したい、仮面の研究を進めたいという思いはその段階で固まっていました。すぐに探検部に入って、見よう見まねで、その年の7月から長野県の伊那谷、今の飯田市の遠山郷下栗という村に入って、湯立神楽を伴う霜月祭りのフィールドワークを始めました。仮面との付き合いは、その段階から始まっています。

一方で、異文化に自分自身を投げ込んでみたいという強い思いがあり、探検部の先輩で、当時民博に着任されたばかりの福井勝義さんにご相談したのがきっかけで、今は人間文化研究機構の理事をしている、大学のクラスメートだった栗本英世、あえて呼び捨てで呼ばせていただきますが、今日も来ていただいています栗本と、現在、京都大学名誉教授の重田眞義の3人で当時のスーダン南部に行くことになりました。

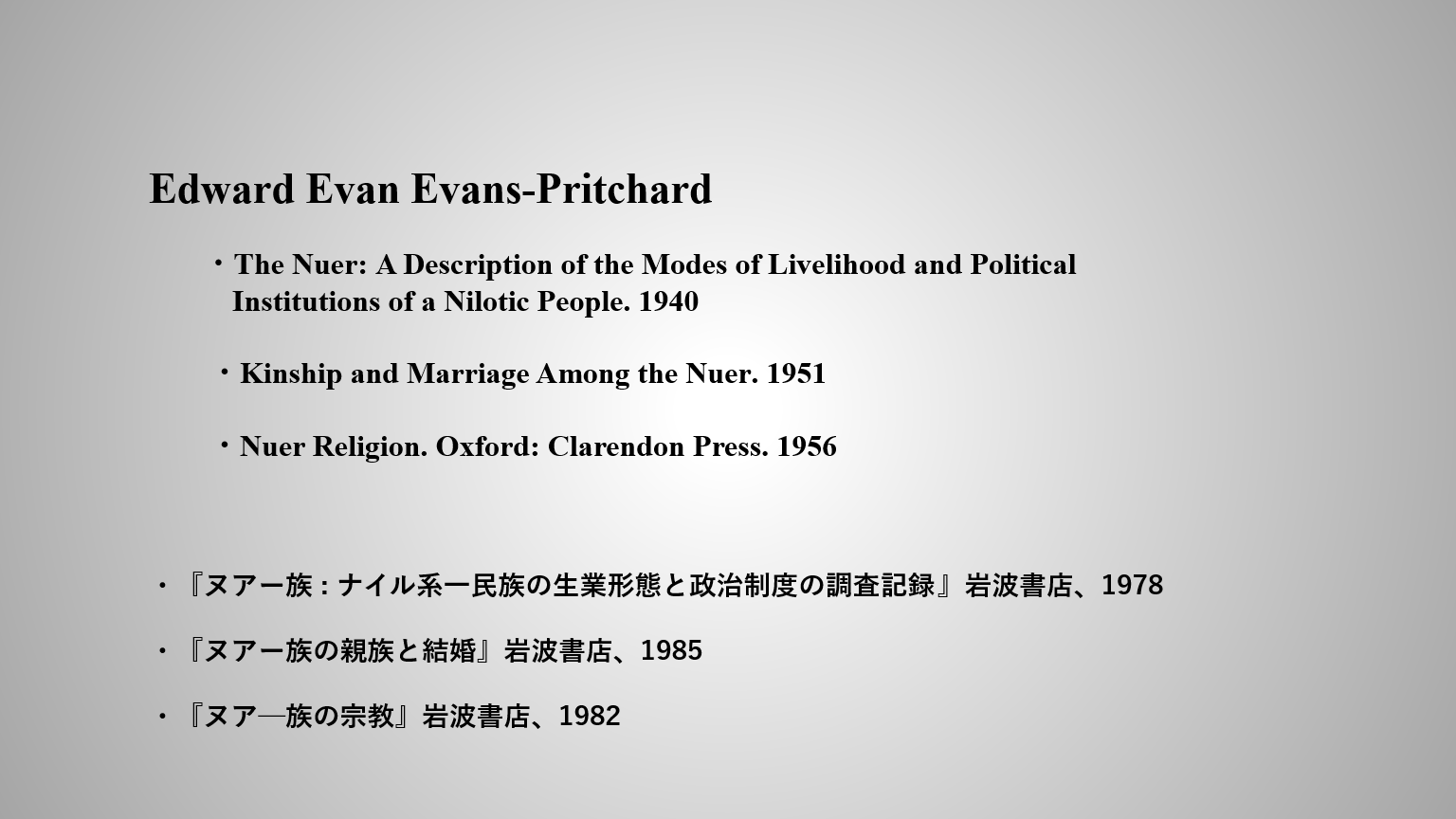

スーダンの、とくに南部地域(現在は独立して南スーダンという国になっていますが)、この地域は、20世紀の前半にエヴァンズープリチャードらイギリス人類学者によって積極的な調査がなされた地域で、いわばイギリス社会人類学の揺籃の地といえる場所です。

そのスーダン南部では、スーダン独立直前の1955年から72年まで、北部の支配から脱しようとする南部人とそれを制圧しようとする北部人の間で内戦が続いていました。いわゆる第一次スーダン内戦ですが、1972年にその内戦は終結しました。

今なら、国境再開後、初めての学術探検が実現できる、というわけで、すぐさま、その実現に向けて計画を練ることにし、同時に勉強会を始めした。

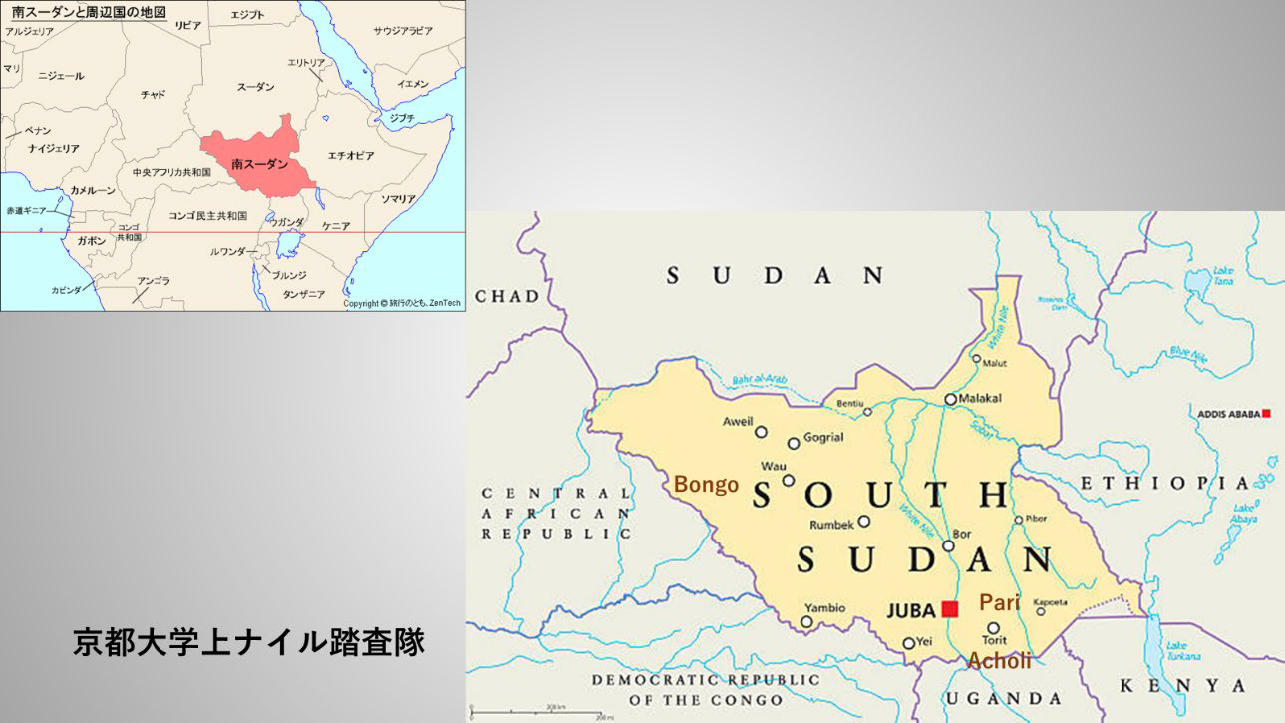

ほぼ2週間に1回のペースで、栗本、重田、私の3人で民博の福井さんの研究室に集まり、民族誌を次々に読み進んでいきました。そして、同時に、民博で始まったばかりの和田正平さんの共同研究にも加えてもらって、スーダン行きの準備を進めました。梅棹さんにご挨拶に行ったのも、その段階、まだ民博の開館前のことだったと思います。

※クリックで拡大します。

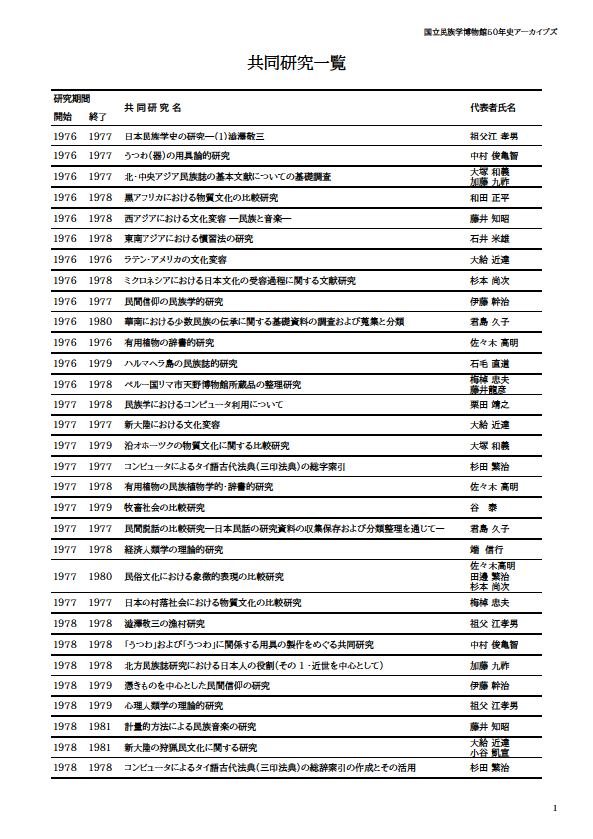

真っ先に読み進めたのが、エヴァンズ=プリオチャードのヌエル3部作、

The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People.

Kinship and Marriage Among the Nuer.

Nuer Religion.

の3つの著作でした。この3作は、その後1978年以降、岩波書店から順次邦訳が出版されることになりますが、我々が読んでいたのは、その邦訳の出版以前のことです。

この勉強会で、ひとつの民族集団の理解には、少なくとも3つの異なる視点からの検討、3冊の本の著述が必要だと、福井勝義さんからたたき込まれた気がします。

別の言い方をすると、人類学者のフィールドワークには、例えば、宗教をテーマにするにしても、生業形態や政治制度、親族組織の理解が不可欠になる。人類学的調査というのは、そういう総合学としてアプローチするのが基本だということを、そこで学んだということでもあります。

私たち3人が、隊を組み、実際にスーダンの地を踏んだのは、1978年から79年にかけてのことです。3回生の段階で、1年休学をして現地に向かいました。「京都大学上ナイル踏査隊」と、今から思えば大時代的な名前で自分たちのことをよんでいました。

さて、このスーダン行きでは、現地滞在中に毎日放送のクルーを迎え、毎日放送開局20周年記念の番組制作に向けて、取材に協力をすることになっていたのですが、まず私と栗本が最初に入ったナイル西岸の半農半牧社会、ロコロ(今は自称のパリと呼ばれています)の村で3週間の定着取材をすることになり、私は、その取材に協力したあと、ナイル西岸の仮面の文化を有するというボンゴの社会に入ることにしていました。

このパリの人たちは、人口10000人を超えるナイロート系の民族全体が、このサバンナにぽっかりと浮かんだ島のような山の周りに住んでいるという、たいへんユニークな集団でした。ソルガムやミレットの栽培・利用を中心とする農耕と牧畜、そして狩猟が主な生業ですが、テレビの取材はこの村の生活の様々な側面をできるだけ丹念にとらえていくというかたちで進められました。

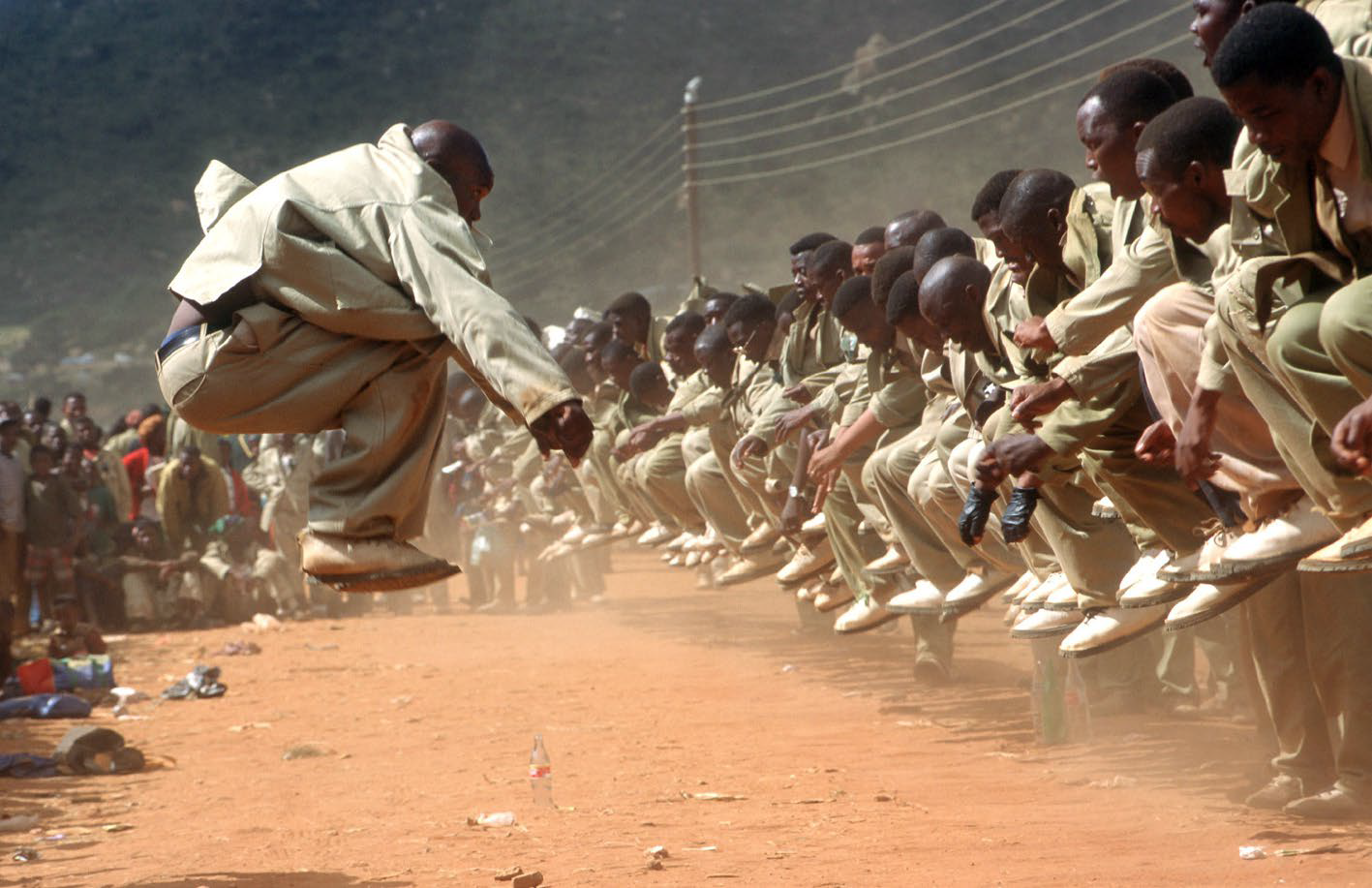

これは祭りの一場面です

なお、このパリ(当時の呼び方でロコロ族)の生活と、狩猟については、歴史的記録として、当時の取材のビデオを編集して、民博のビデオテークで公開していますので、またご覧ください。

この取材を終えて、取材班を南部スーダンの首都、ナイル川の河畔に位置するジュバまで送り届ける途中、私は、マラリアを発症し、車の運転もできなくなって、運転席から転げ落ちて、取材班を送り出した後、ジュバの大学の寮で2週間静養していました。この結果、滞在期間の関係で、ボンゴ行はあきらめざるを得なくなります。結局、このスーダン行きでは、私の仮面の調査は未完に終わりました。

私たちが帰国した後、スーダン南部では、独立に向けた第2次内線が始まり、今ご覧いただいたパリの村はすべてが焼き払われ、人々は離散しました。

これは、2007年に栗本英世さんが撮影された写真ですが、あの山の周りには、今一人も人は住んでいません。

私は、大学院進学の段階で京都大学から大阪大学に移り、仮面の調査の対象も、これまで仮面の研究の進んでいないザンビアに移して、1984年から南部アフリカのザンビアのチェワと呼ばれる人々の間に見られる仮面結社、ニャウといいますが、そのニャウの結社を対象にした調査を始めることにしました。

仮面の結社というのは、男性だけで構成され、儀礼、とくに葬送儀礼で登場してくる踊り手は死者の化身とされ、人間が仮面をかぶっているということは結社に加入しない女性や子供には秘密にされています。このため、私も、当初は結社には加入できず、女性や子供と同じ扱いを受けました。

村に入ってから1年以上、村人から借りた畑を耕すだけという時期が続きました。私が村の少年たち3人と共に加入儀礼を受けて加入を許されたのは、1985年5月25日のことです。

以来、結社のメンバーとして、館長職に就くまでは、ほぼ毎年、村へ戻り、フィールドワークを続けています。

一方で、1988年に民博に着任したのち、1990年から91年にかけて、ロンドンの大英博物館へ客員研究員として滞在する機会を得ました。その時、巨大なコレクションに接して、人間はどうしてこのようにモノを集めようとするんだろうという、と、素朴な疑問をもち、以来、博物館とそのコレクションの形成、あるいはそのコレクションを通じた文化の表象の仕方、語り方を自分のもう一つの研究の柱にするようになりました。

今、申し上げた、チェワ社会を拠点とするフォールドワーク、そして博物館の研究、そのいずれの領域において、それほど意識するわけではないのですが、あとから振り返ってみると、私の仕事の仕方には、先程申し上げた3部作主義というのがいろんな場面で徹底していたことに気づかされます。

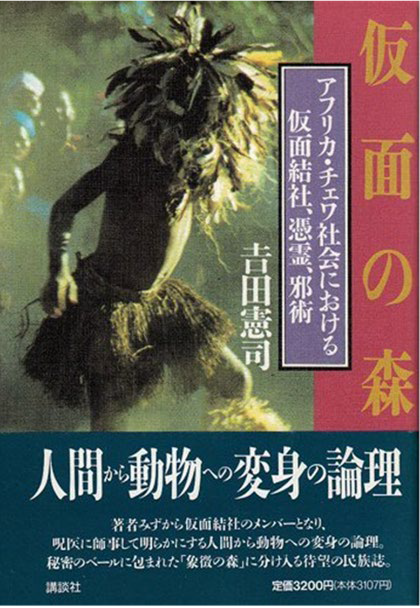

たとえば、1984年以来、ザンビアのチェワの人びとの社会でのフィールド・ワークを続けてきていますが、《チェワの民族誌》という点でいうと、まず、1992年に出版した『仮面の森―アフリカ、チェワ社会における仮面結社、憑霊、邪術』。これは、1984年から6年にかけての第1回目のザンビアでの調査の成果に基づいて、チェワ社会における仮面結社の活動を中心に据えて、憑霊、邪術を含めたチェワの人びとの死生観を描き出したものです。

このチェワの社会では、男子が12、3歳の年齢に達すると、原則として全員が仮面の結社に加入します。この結社はニャウと呼ばれますが、仮面を被って登場する踊り手もまたニャウと呼ばれます。葬送儀礼、つまりお葬式に際して、仮面舞踊を演じるのがこのニャウの主な役割です。

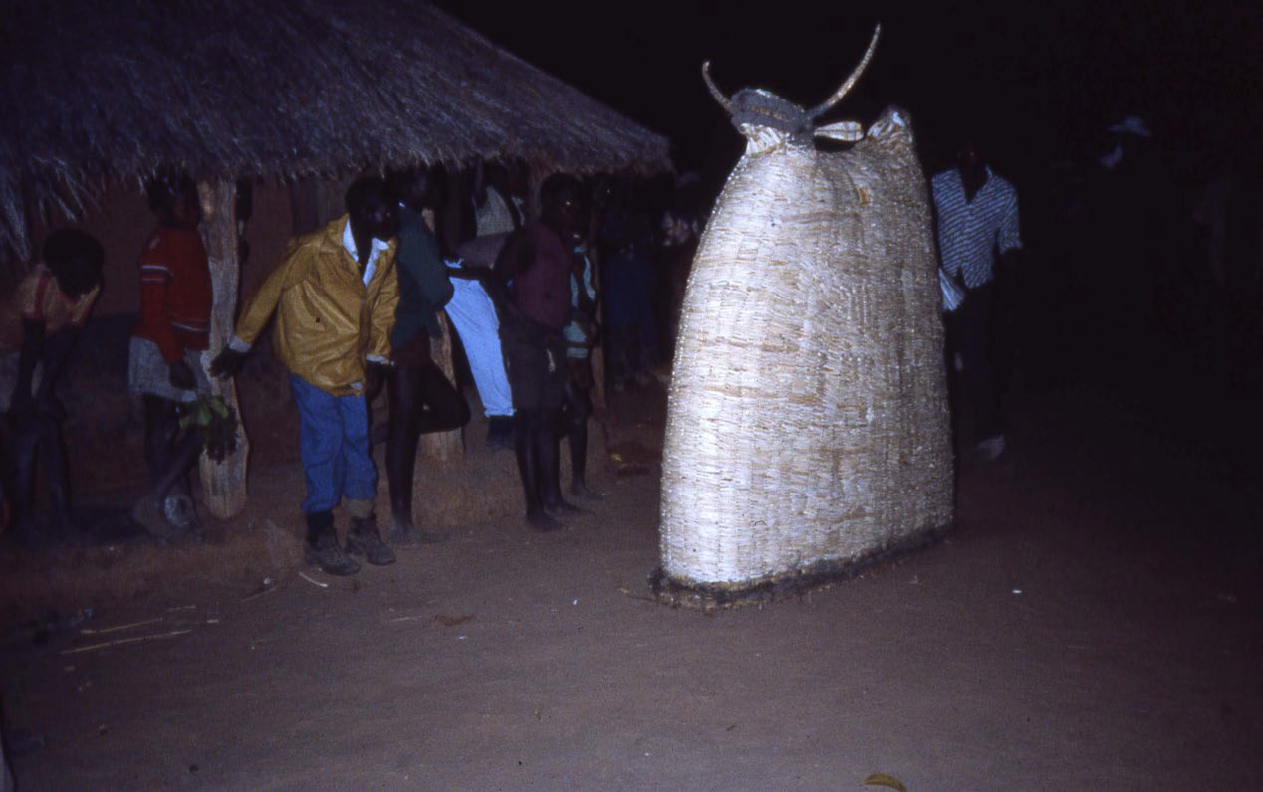

ニャウの踊り手には、今みていただいているような、鳥の羽根で全体を覆った覆面や木製仮面をかぶったものと、木や草を編んで動物の形に仕立て上げた、かぶりもの型の仮面の中に入って全身を隠してしまうものとの2種類が存在します。

葬送儀礼の最終段階、徹夜の舞踊の場面で、カモシカをかたどったかぶりもの型の仮面ニャウ・ヨレンバが登場し、死者の家の前に行ってひたすら旋回を繰り返します。埋葬後もまだ地上に残っていた死者の霊をその身の中に取り込むためだといいます。踊りを終えたニャウ・ヨレンバは、森に姿を消しますが、森に入った途端、すべてのニャウ・ヨレンバには火がかけられ、燃やされてしまいます。そこから立ち上る煙が空に消えるとき、死者の霊も祖先の仲間入りをし、将来子孫の中に生まれ変わってくるとされています。

このようにニャウ・ヨレンバは、儀礼の度に製作され、儀礼が終わると燃やされてしまいますので、収集することができません。現在、民博のアフリカ展示場には、現在、3体のニャウ・ヨレンバが並んでいますが、これは、現地で習得した方法を用いて、日本に帰ってから私が制作したものです。結社のメンバーが作ったモノですから、複製とは書いていません。

こうした仮面結社の活動は、今、大きな変化にさらされています。

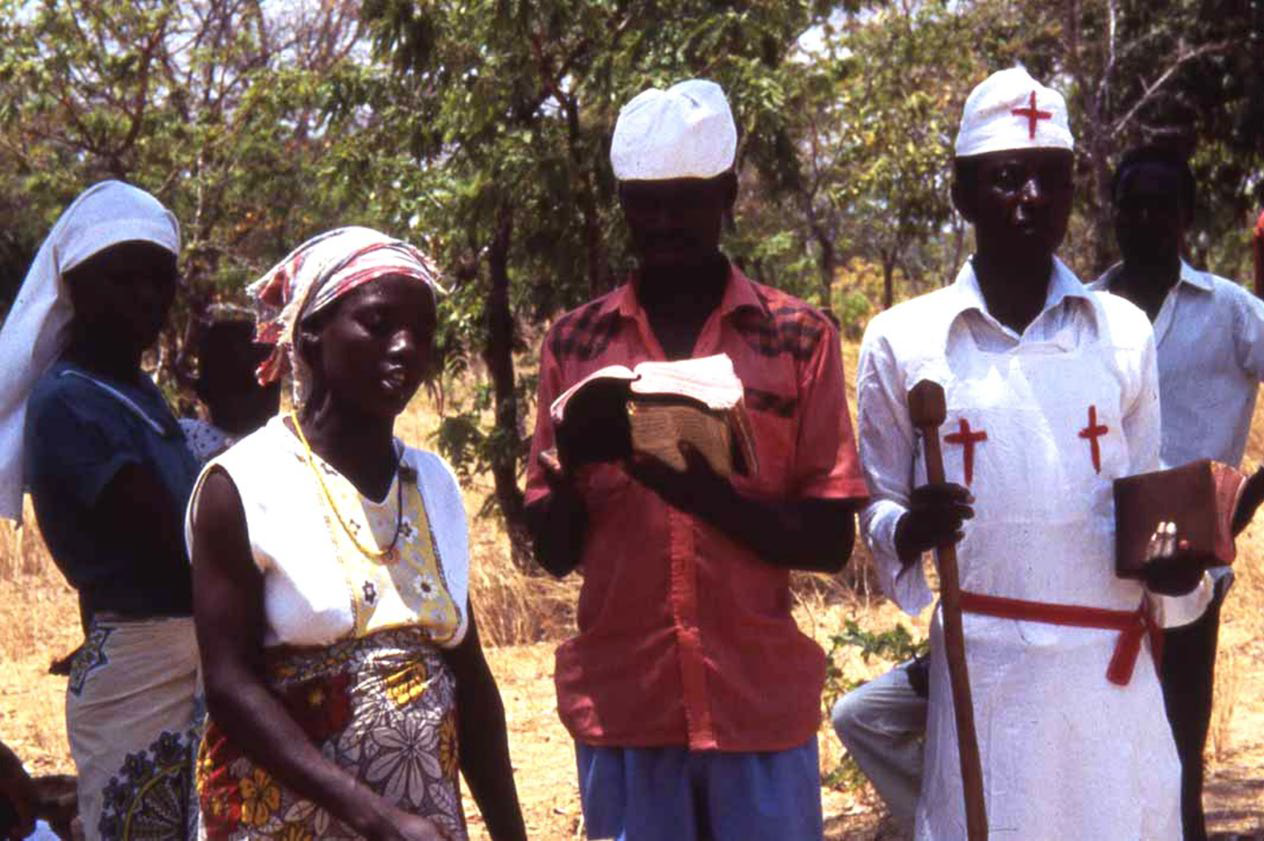

1990年を境に、チェワ社会を含む、ザンビア東部州一帯で、人びとのキリスト教への入信と聖霊(Holy Spirit)の降臨を受けた人物の数が爆発的に増加します。聖霊を受けた人物つまり霊媒は病気治しの能力を授かり、人びとの治療に当たるようになります。

ザンビアの場合、その教派はズィオン聖霊教会と呼ばれています。

ニャウの仮面結社のメンバーの多くも、仮面をかぶって踊るのをやめ、教会に通うようになりました。そのような動きの中で、一時は仮面の伝統が絶えるのではないかとも心配されました。でも、90年代も後半になると、人びとは状況に応じてきわめて柔軟に行動を選択するようになります。

親族集団の中で重要人物が死んだ場合、遺族の代表は一時的に教会を離脱し、仮面舞踊を伴う伝統的な儀礼を催しあと、時期を見て教会に戻るといった行動をとるようになったのです。

ですから、キリスト教の広がりが、ニャウの仮面結社の活動や、チェワの人びとの伝統的な死生観・再生観そのものに根本的な変化を迫るということはなかったように思われます。

ただ、キリスト教の信者が村の人口の90%を超えて高止まりし、所属する教会の宗派の別を超えて、人々が病気にかかれば、伝統的な薬草医に頼るのでなく、ズィオン聖霊教会の霊媒のもとへ通うという例が後を絶たないという状況が続く中で、私は、このズィオン聖霊教会の信仰がどこからひろがり、どのように形成されてきたのかを探ろうと、1990年から20年余にわたって、南部アフリカ全域における聖霊教会の広がりを追跡してきました。

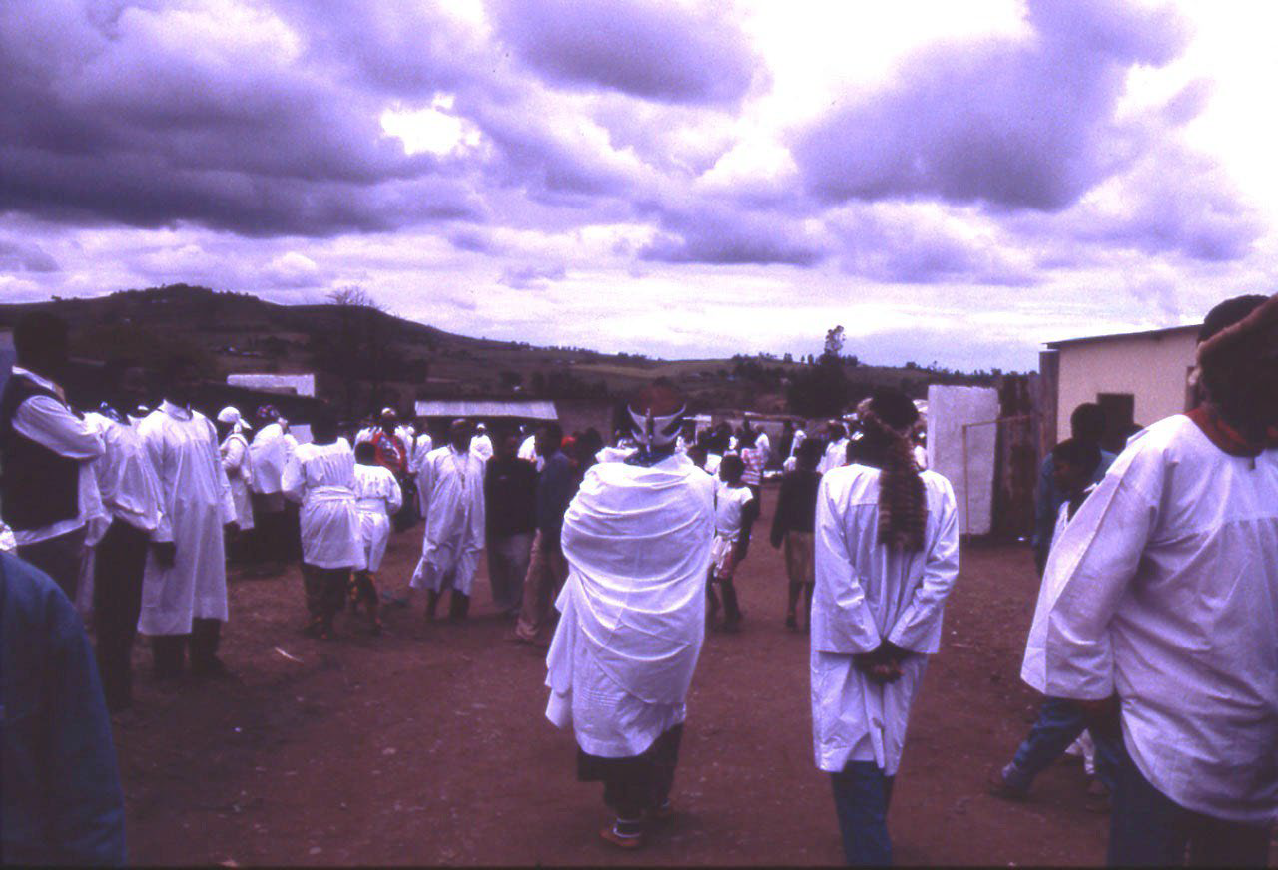

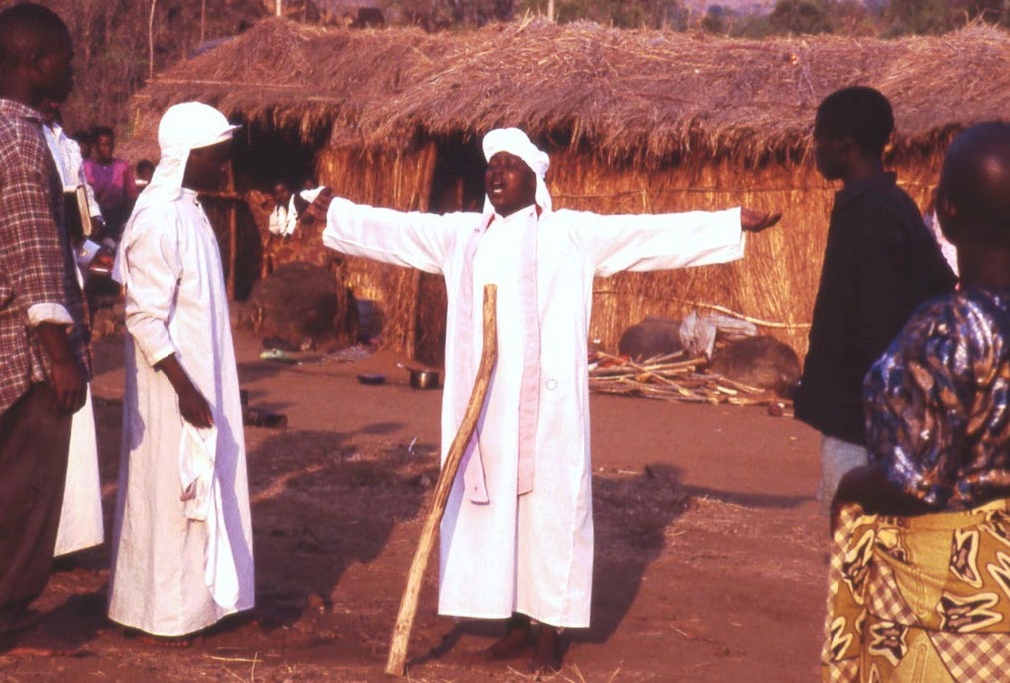

上の写真は、ザンビア国内のズィオン聖霊教会の集会の様子ですが、この教会の信徒は、聖霊の降臨を聖書の記述の実現ととらえ、旧約聖書レヴィ記の記述にある食物規制に従って生活を送り、レヴィ記にしたがっていけにえをささげます(下の写真2点)。

上の4点の写真は、洗礼の様子ですが、まるで聖書にあるヨルダン川での洗礼者ヨハネの洗礼の様子を彷彿とさせます。まさにここアフリカで聖書の世界が実現しているとすらいえそうです。

こちらは、南アフリカのズィオン・クリスチャン・チャーチZCCの集会の一場面、

同じく南アフリカのシェンベの教会の集会、

ジンバブウエのZCC、

マラウイの スィンガンガ、

マラウイのZAC(ズィオン・アポストリック・チャーチ)の集会

各地で聖霊教会の集会に参加してきました。

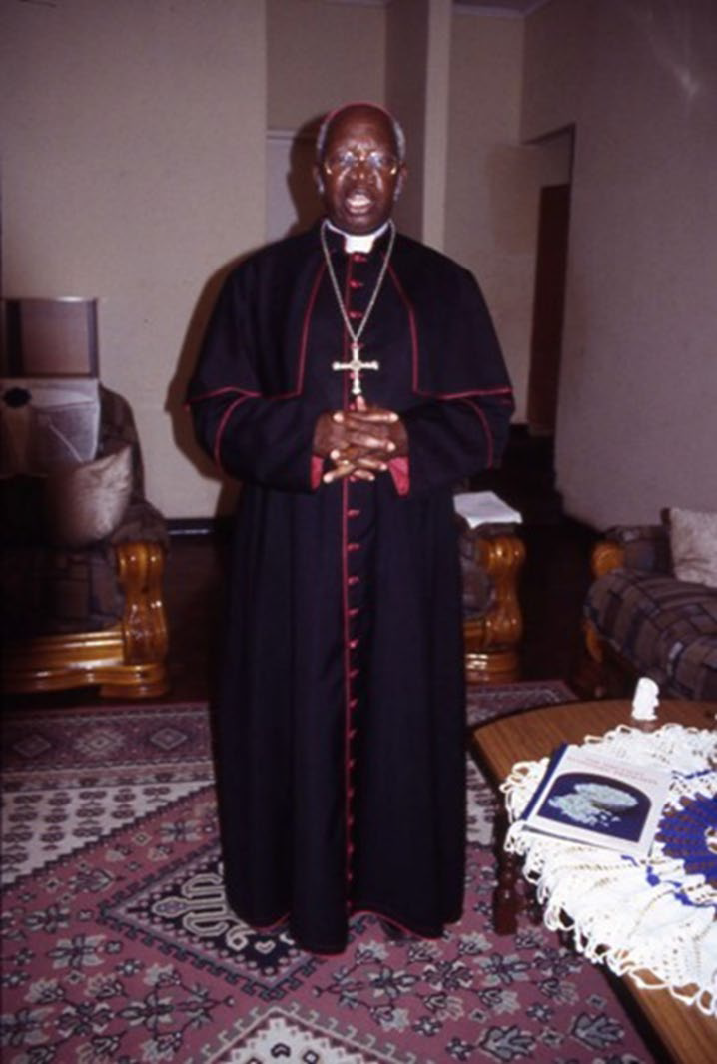

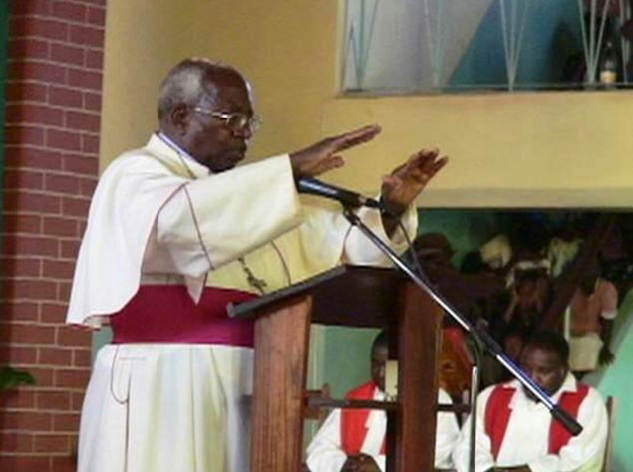

この踏査の過程で、私は、カトリック教会の元ザンビア、ルサカ大司教、エマヌエル・ミリンゴと出会いました。彼は、病気治療、悪魔払いの実践や、妻帯した元司祭を再び司祭に叙階したことを問われて最終的にヴァチカンから破門されるに至ります。私は、彼が破門される以前、そのミリンゴの聖祭の旅にも同行しました。

また、当時の教皇ヨハネパウロ2世が彼の病気治癒の能力を真正のものと認め、彼がローマ郊外の教会を与えられて悪魔払いの儀礼をおこなうというので、そこにも参列しました。ミリンゴが聖霊を呼ぶと、イタリア人の信徒たちの間に、ザンビアでの儀礼の際にアフリカの死と人の間に起こるのと全く同じ、憑依状態になってノタウチ回る者が続出するのを目にしました。人類の普遍性を感じた瞬間でした。

(チパタ、ザンビア)

(ローマ、イタリア)

結論から言えば、聖霊教会の運動は1908年以降、南アフリカから広がってきたものであることが確認できました。ただ、ザンビアにおけるズィオン聖霊教会には、こうした南アフリカからの導入だけでは説明のつかない現象がみられます。それは、憑霊を受けた霊媒が話す言語の内容です。

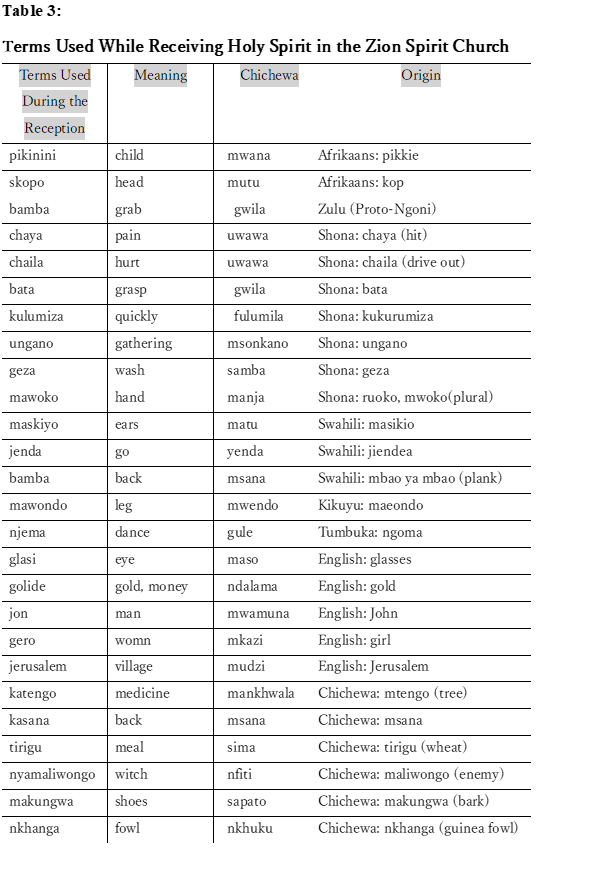

霊媒が話す言語はいわゆる「異言」と呼ばれるもので、一般のチェワの人びとには理解できません。私とアスタントのモゼスは、聖霊の力による治癒の儀礼に繰り返し参列し、霊媒の発話をテープにとって逐一文字起こしをしていくうちに、その異言の内容を理解できるようになりました。その結果、霊媒の発話はチェワ語を基本にしているものの、そこに南部アフリカ一帯に分布するさまざまな民族の言語の語彙が混在することがわかりました。

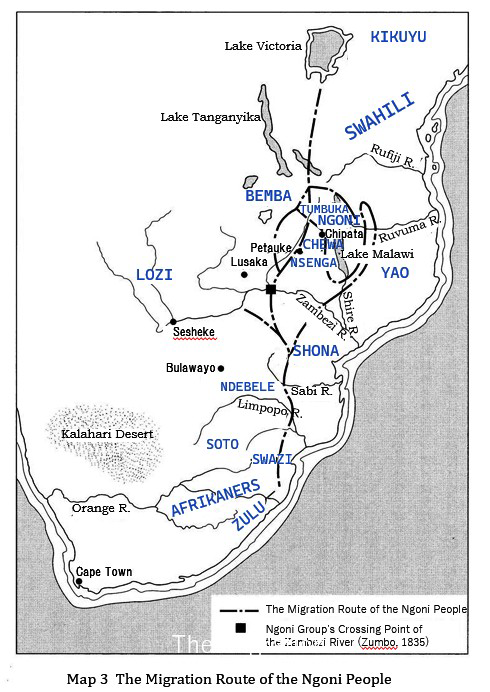

それらの言語は、19世紀の半ばに南アフリカを離れ、北方に移動して、最終的にザンビア東部、チェワの人びとの隣の地域に定着するにいたった民族ンゴニの移動系路上に分布する言語であること判明しました。

※クリックで拡大します。

確かに、ザンビアのズィオン聖霊教会の創始者はンゴニ出身者であり、現在でも、この教会の多くのリーダーがンゴニ出身者で占められています。ちなみに、ミリンゴ大司教も、ンゴニの出身でした。

ズィオン聖霊教会の運動は、南部アフリカ全体を巻き込む、19世紀以来の広範な人と文化の移動と接触の歴史を映し出していたのです。

こうして、奇しくも、聖霊教会の追跡の旅は、新たな信仰の成立の過程、一つの宗教運動の始原を探る旅となりました。

2014年の段階で、その成果をまとめたのが、『宗教の始原を求めて―南部アフリカ聖霊教会の人びと』年。そして、それからさらに10年の間にみられた新たな展開を含めて英語で成果をまとめたのが、In Search of the Origin of a Rreligious Movement: Spirit Churches in Southern Afrika、 Today で、完成稿が出来上がったばかりです。

チェワ社会にかかわる3つ目の民族誌は、2026年にまとめた『仮面の世界をさぐる―アフリカとミュージアムの往還』臨川書店、2016年です。これは、副題に「アフリカとミュージアムの往還」とあるように、アフリカでのフィールドワークとミュージアムでの実践のつながりをご紹介したものです。

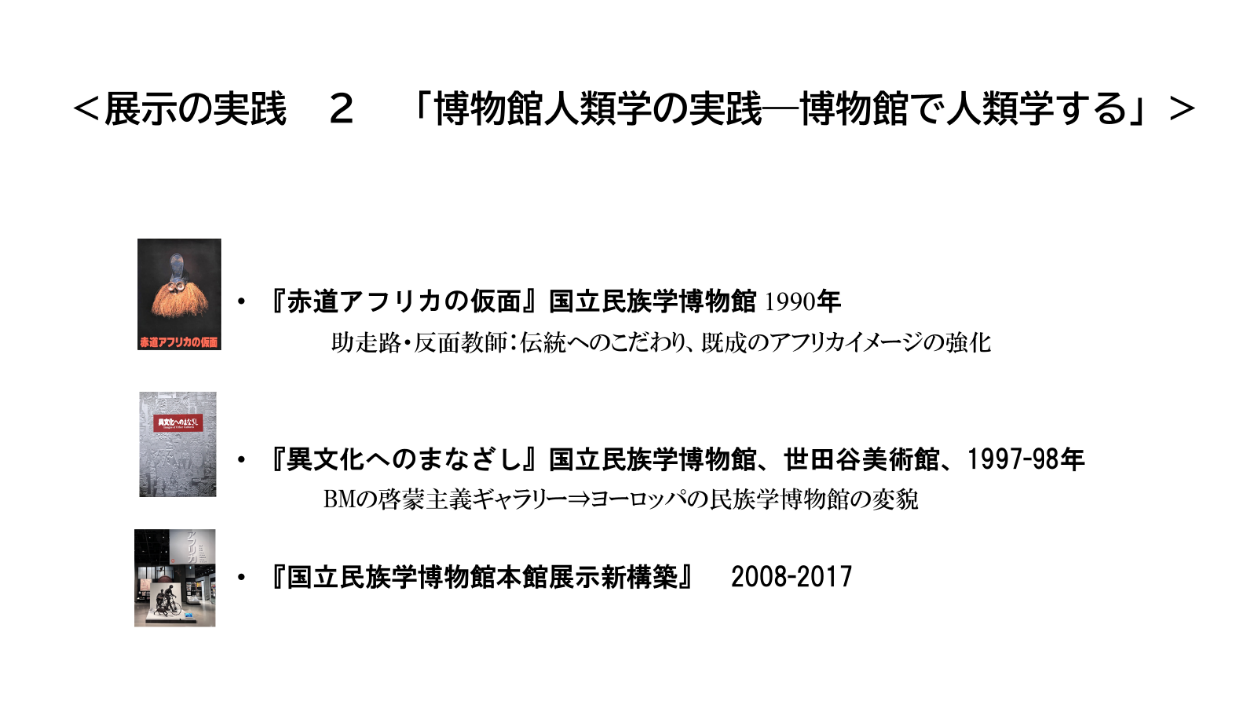

さて、『仮面の森』は、チェワという一つの社会の仮面を取り上げたものでしたが、その対象の地域を、アフリカ全域に広げて編集したのが、これは同タイトルの展示の図録ですが、この『赤道アフリカの仮面』 1990年。

そして、その対象を世界全体に拡大したのが、1994年発行の『仮面は生きている』。さらに民博の先生方と共同で編集した2022年刊行の、『世界の仮面文化事典』です。

3部作主義というとき、こういう風に同じテーマの議論でも、一つの地域の論から始めて、次に大陸というか、私の場合は、アフリカ、そして3つ目は世界全体に視野を広げるという形での3部作をつくるというのが、基本になっているように思います。

先ほどもいいましたように、大英博物館での滞在を契機に、博物館コレクションの形成や表象の研究に従事するようになり、私にとってもう一つの研究のフィールドが博物館になりました。

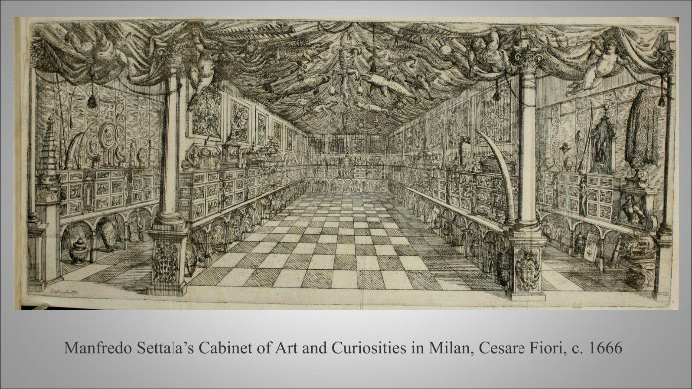

そもそも植民地主義と密接に関係して成立した、博物館、とくに民族学博物館の現代における可能性を、これまで自分なりに考えようとしてきたと思いますが、その分野の、つまり、新しい博物館学、New Museologyの分野の3部作といえるのが、1999年の『文化の「発見」―驚異の部屋からヴァーチャル・ミュージアムまで』、2013年の『文化の「肖像」―ネットワーク型ミュージオロジーの試み』、そして2011年の『博物館概論』です。

『文化の「発見」』は、ミュージアムのたどってきた歴史を振り返りながら、現在における新たな試みについて論じたものです。

一方、『文化の「肖像」』は、博物館・美術館を舞台に私が試みてきた様々な実践をたどりながら、知の形成装置であるミュージアムを共創の場としてとらえる、ネットワーク型のミュージオロジーを提唱したものです。

『博物館概論』は、放送大学の博物館学の教科書で、もちろん講師をお願いした多くの先生方と一緒に作ったものですが、その中で、私の考える博物館学は体系化できたと考えています。

もちろん博物館学というのは、博物館活動と一体のものですが、私にとっては、展示の実践は、博物館人類学の実践、つまり博物館で人類学するという活動だったと思っています。

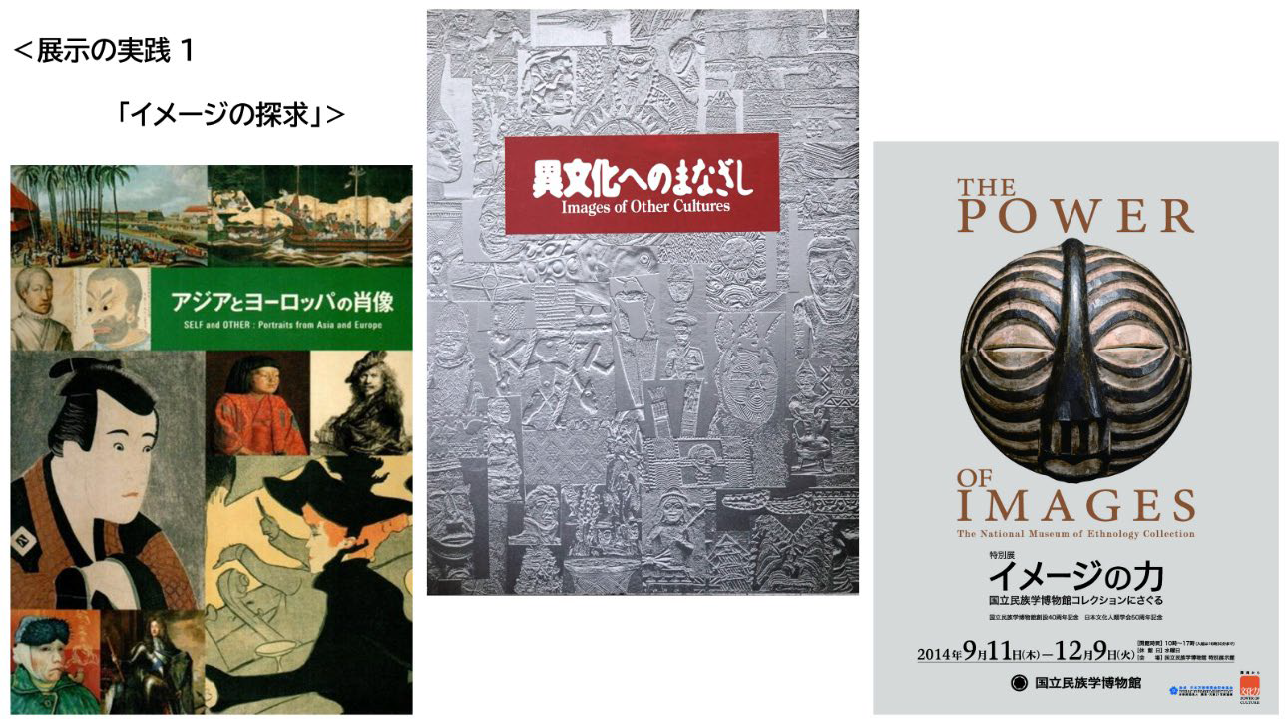

その3部作といえるかなと思うのが、

・「異文化へのまなざし」1997-98年、

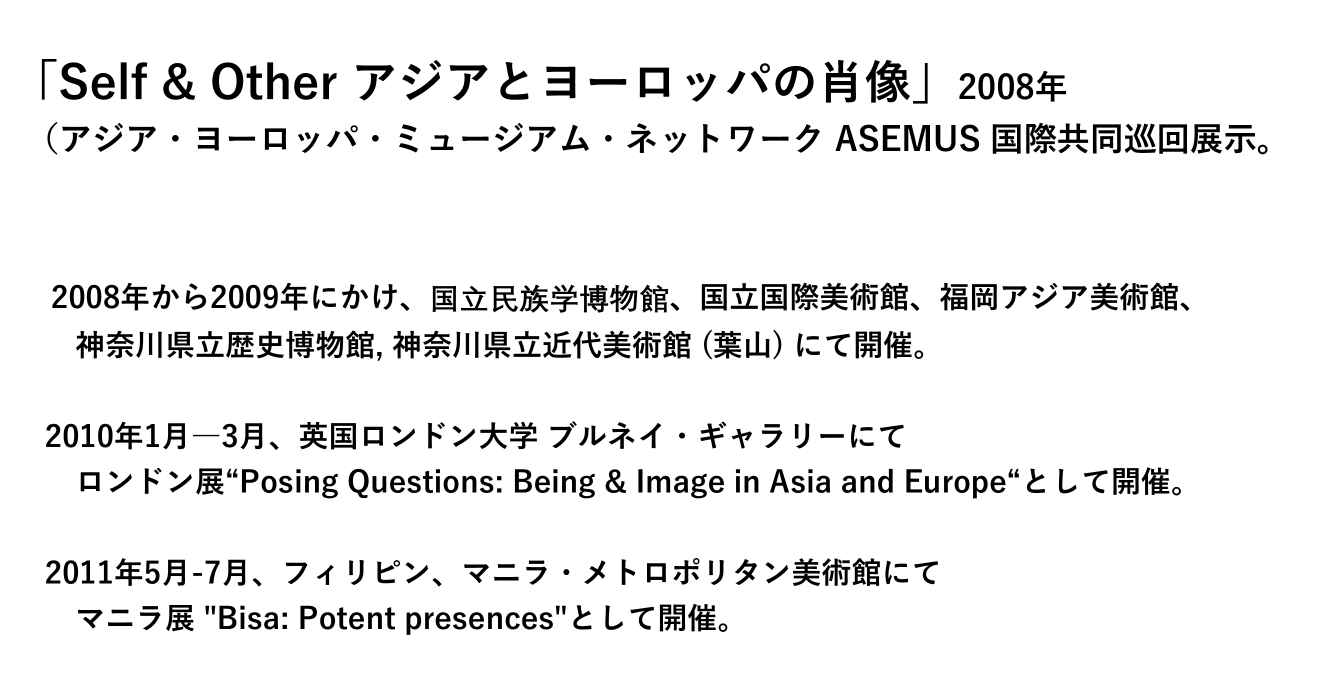

・「アジアとヨーロッパの肖像」2008年

・「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる」2014年

です。

「異文化へのまなざし」展

この「異文化へのまなざし」展については、この後、詳しくお話します。それ以外の展示については、写真をお示しするだけで、ここではもう展示の内容については触れませんが、

「Self & Other アジアとヨーロッパの肖像」は、ASEMUSアジア・ヨーロッパ・ミュージアム・ネットワークに参加するアジアとヨーロッパ18か国の博物館・美術館キュレイターと共同で作り上げた国際巡回展です。

そして2014年の「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる」。この時は、みんぱくのコレクション約600点を選び、東京・六本木の国立新美術館館のホワイト・キューブの中に持ち込むという試みをすることになりました。その造形を通じて、果たして人類の生み出すイメージというものに、文化を超えた共通性、普遍性があるのかどうか、それを展示をご覧いただく皆様とともに確認してみたい。そう考えて企画した展覧会です。

<国立新美術館 2014>

<国立新美術館 2014>

同じ展示は、その年の秋、民博でも開催しました。

こうして振り返ってみると、私が一貫して、イメージの働きについて考え、その問題と格闘してきたのだと痛感します。

さて、展示の実践として、やはり最後にあげておかなければならない3部作が、

・『赤道アフリカの仮面』1990年

・「異文化へのまなざし」国立民族学博物館、世田谷美術館、1997-98年

・国立民族学博物館本館展示新構築

です。

仮面研究の3部作の中で、アフリカ全域を対象にした仮面論としてご紹介した『赤道アフリカの仮面』は、民博の第1回企画展、私にとっては初めての大規模な展覧会の試みでした。展示がオープンしたのは、1990年3月、民博に着任してまだ2年も経っていないときのことでした。

赤道アフリカの仮面儀礼の重要な部分が何れも夜を徹して行われることから、西スーダンからマラウィ湖周辺に至る7つの地域に分けた展示室をすべて黒いカーテンで区切り、それを背景に、人体に装着される仮面のイメージを出すため、等身大の支持具の最上部に仮面を取り付け、その下には、踊り手の衣装がイメージできるよう黒い布で演示を行ないました。仮面舞踊が演じられる環境をできるだけ再現しようとした展示でした。

この展示は、革新的な展示だと、美術批評等でも高く評価されましたが、半面、伝統的な部分ばかりを強調した展示となったこと、結果的にアフリカ=黒といった既成のアフリカイメージを再生産してしまったといったことなど、反省点も多々あるものとなりました。この展示は、私にとっては、その後に続く大規模な展示への助走路だったように思われます。

世界の民族学博物館における民族誌展示については、1980年代以降、それまで展示の対象になってきた世界各地の人びとから、博物館の展示では自分たちの過去の姿しか描かれていないという批判がつきつけられるようになってきていました。そうした動きを受け、民博でも、2008年度から改修をはじめ、その皮切りとして、2009年の3月、アフリカと西アジアの展示がオープン。その後、毎年二つずつ展示場の更新を続けてきました。そして2017年にアイヌの文化の展示を公開し、すべての展示場の更新が一応完了しました。ただ、その展示の更新に向けた議論自体は、展示の改修の開始の10年以上前から始まっていました。

「異文化へのまなざし」展

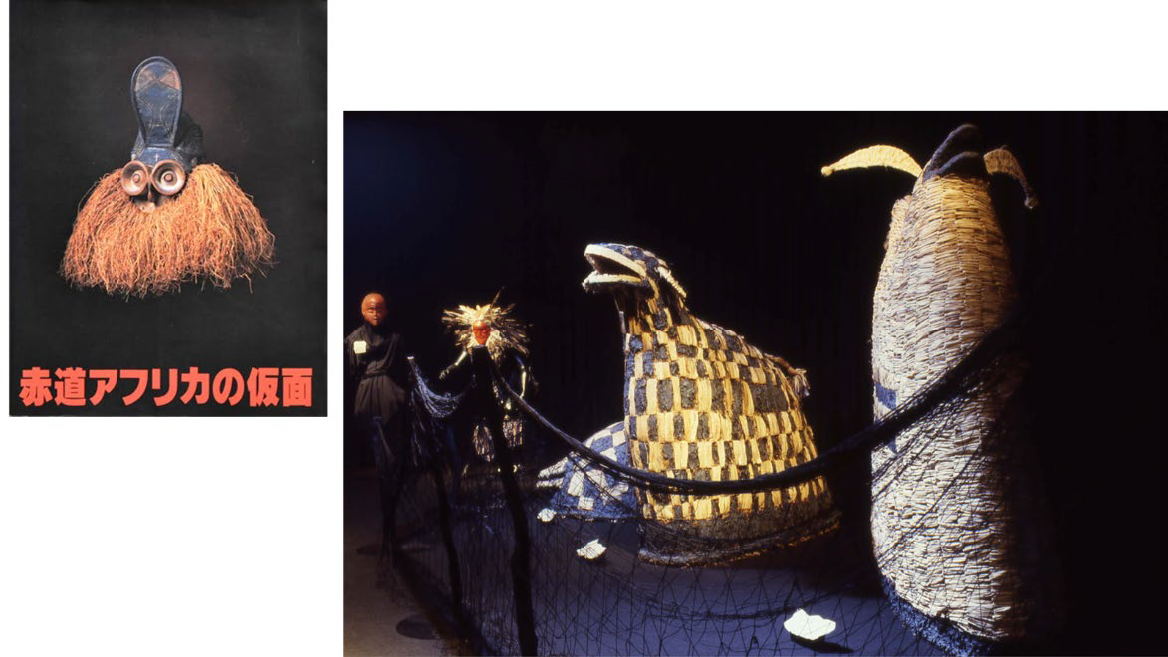

民博での展示の刷新の議論のきっかけになったのは、1997年に、民博開館20周年記念特別展として、私と大英博物館のジョン・マックと共同で企画した「異文化へのまなざし Images of Other Cultures—大英博物館コレクションにさぐる」です。

この展覧会は、西洋、アフリカ、オセアニア、そして日本が、近代をつうじて、それぞれをどのようにみつめてきたのか。その「まなざし」の交錯の軌跡を、大英博物館を中心とした国内外のコレクションのなかにたどることで、日本に住むわれわれ自身の「異文化」観を再考してみようという試みでした。

展示場には、まず100年前の大英博物館の民族誌ギャラリーのうち、アフリカ、オセアニアと日本のコーナーを再現しました。次の写真は、上から2枚が再現されたオセアニアのギャラリー、3枚目が再現されたアフリカのギャラリーと続きます。

上の写真は、アフリカ展示場のそれぞれ別の独立ケースに収められた、左がべニン王国の王母の頭像、右がクバ王国の王の像ンドップです。現在、アフリカ美術の傑作といわれる品々はこの展示場にひと通り並んでいます。

そして、同じギャラリーの一画で、当時、日本は、というと、右のような展示で紹介されていました。

これが、1910年の展示ですから、日露戦争も終わり、日本が列強の仲間入りをしたと自認し始めた頃です。その日本が、このように表されていた。この展示を見ると、日本の私たちはその偏りにすぐに気づくわけですが、もしもこの展示に偏りがあるとすれば、先ほど見たアフリカやオセアニアの展示にも、同じような偏りがあったはずです。しかし、そのことはほとんど築かれず、アフリカやオセアニアについては、ごく最近まで、民族学博物館のなかでは同じような展示が欧米各都市で繰り広げられてきたわけです。

そこで、第2室では、博物館における民族文化の展示からは長らく切り捨てられてきた側面、すなわちアフリカ、オセアニア、日本が、「異文化」としての西洋を積極的に取り込んで変化していった様子に目を向けました。

続く第3室では、日本が、西洋の作り出したアフリカやオセアニアのイメージを複製していく課程を、新聞や雑誌、映画ポスター、マンガ、それに映像などを用いて歴史的にたどりました。

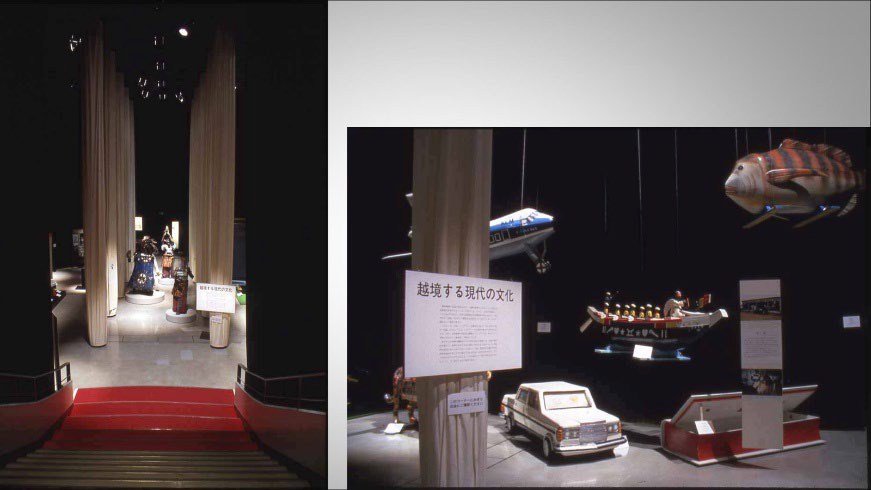

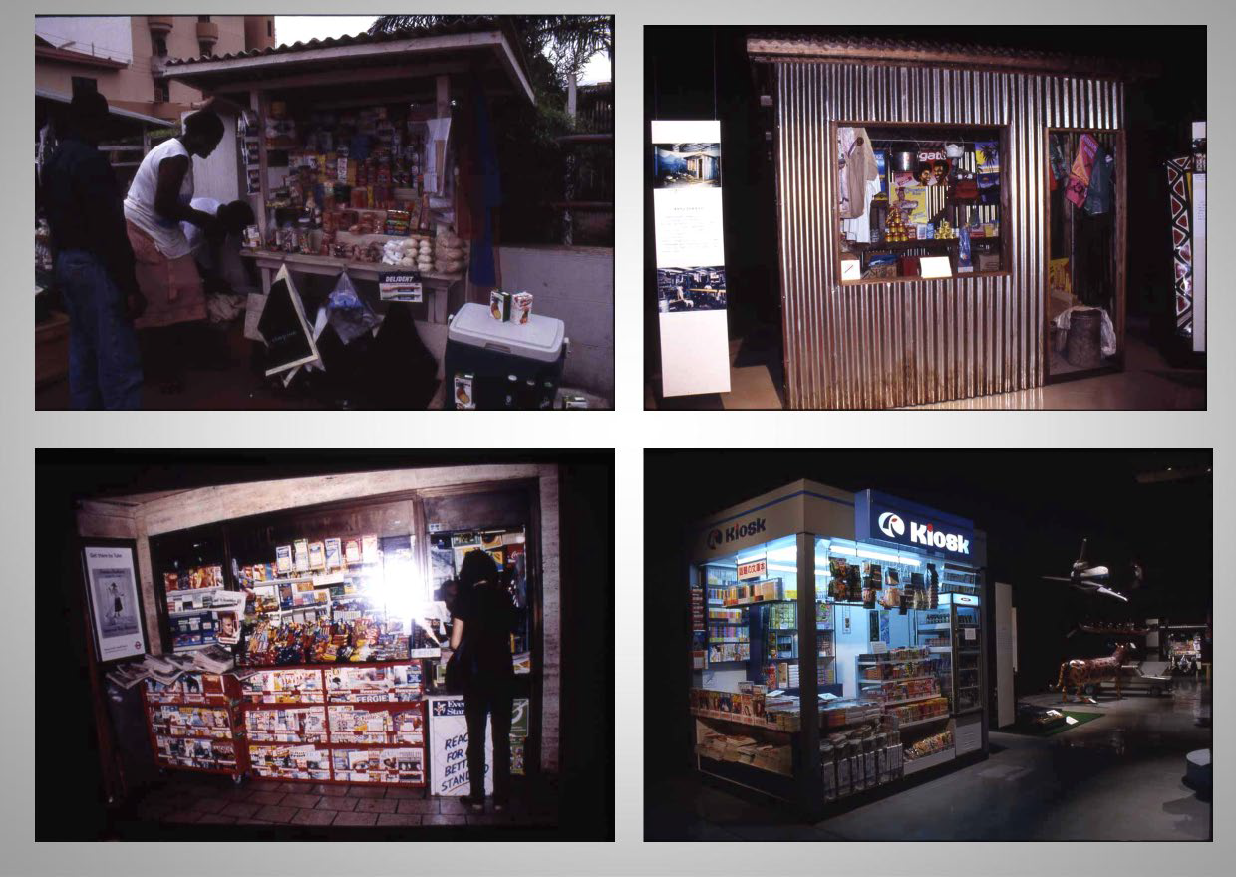

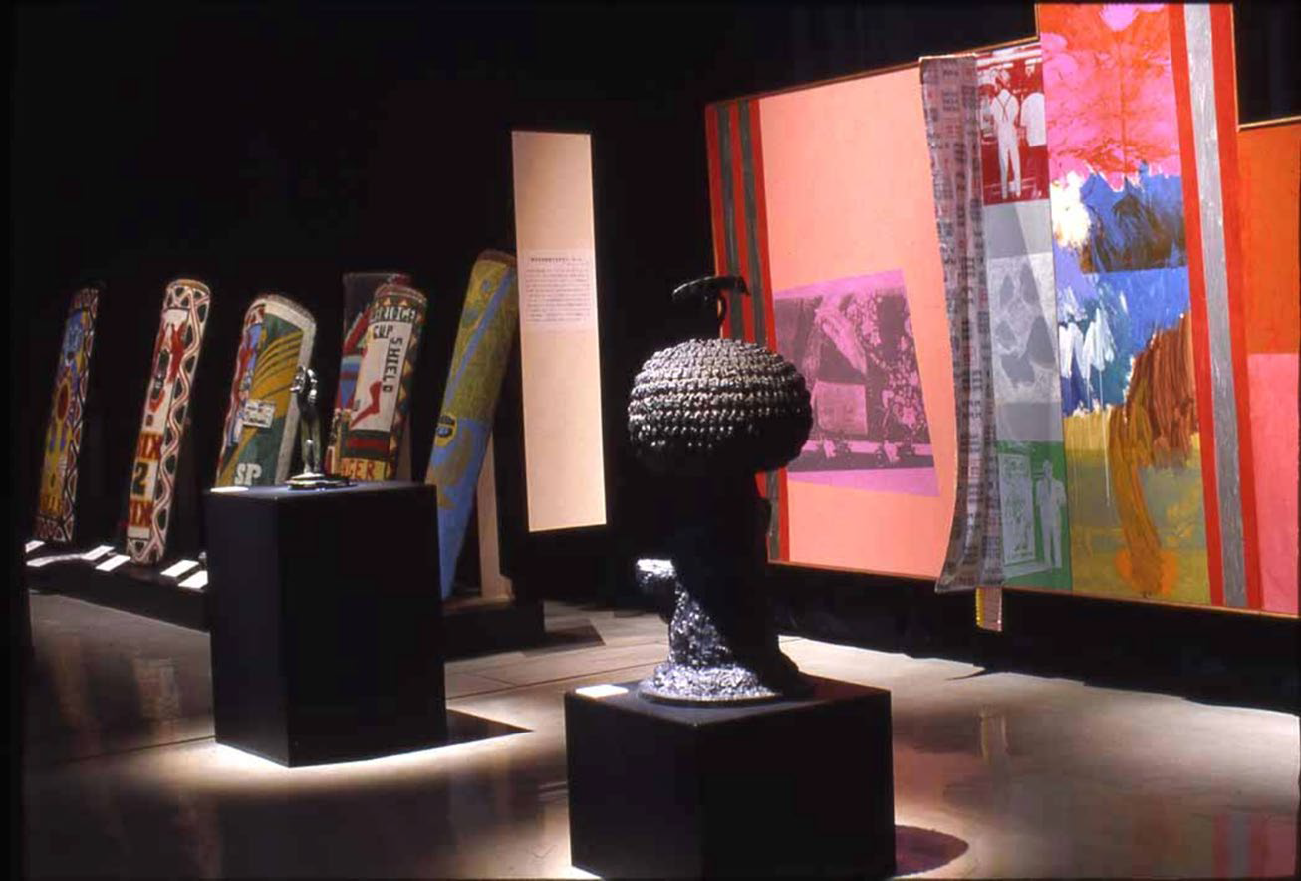

最後の部屋、第4室は、「越境する現代の文化」と題されています。ここでは、世界の諸民族が、同じような文化要素を共有しながらも、それぞれに個性ある文化を作り上げているという現代に特徴的な状況を、各地のキオスク、つまり、アフリカ、オセアニア、日本、ヨーロッパの街角にみうけられる雑貨店を再現したものや、ハイブリッドな構成を持つ各地の造形、例えばガーナの具象的な棺桶や、ニューギニアの現代的なデザインの戦闘用の楯を並べることで示しました。

この最後の展示室には、西洋のモダン・アートの作品も並んでいます。ミロ、エルンスト、そしてラウシェンバーグの作品です。20世紀の初頭以来、欧米を中心として展開してきたモダン・アートは、非西洋の造形を、直接・間接に取り込みながら展開してきました。しかし、「異文化」の要素を取り込みながら自らの表現世界を構成するという志向は、けっしてモダン・アートにだけみられるものではないでしょう。それは、ガーナの棺桶にも、ニューギニアの盾にも同様にみとめられるものである。にもかかわらず、これまでは、この一方だけ、モダン・アートだけがアートと呼ばれて美術館に収められ、もう一方、ガーナの棺桶やニューギニアの盾だけが、民族誌資料と呼ばれて民族学博物館に収められてきたわけです。

モダン・アートと民族誌資料といった区別、芸術と非芸術という区別、美術館と博物館、さらには美術史学と人類学、西洋と非西洋といった既成のさまざまな区別をとり祓い、世界を改めて見渡してみると、この地球上での人びとの活動のさまざまな結びつきが見えてきます。

この「異文化へのまなざし」という展示全体を通じて、私たちは、世界の人びとが、文化の差違を越えて、近代という同じ時代をともに生きてきたという、ごくあたりまえの事実を確認しようとしたのです。

「異文化へのまなざし」展の影響

「異文化のイメージ」展は日本国内だけでの開催されたものですが、その影響は小さくなかったと思っています。展覧会のオープニングの際、来日して展示を鑑賞したあと、British Museum大英博物館館のロバート・G・W・アンダーソン館長は、「この展覧会はロンドンで開催されるべきだ」と発言しました。

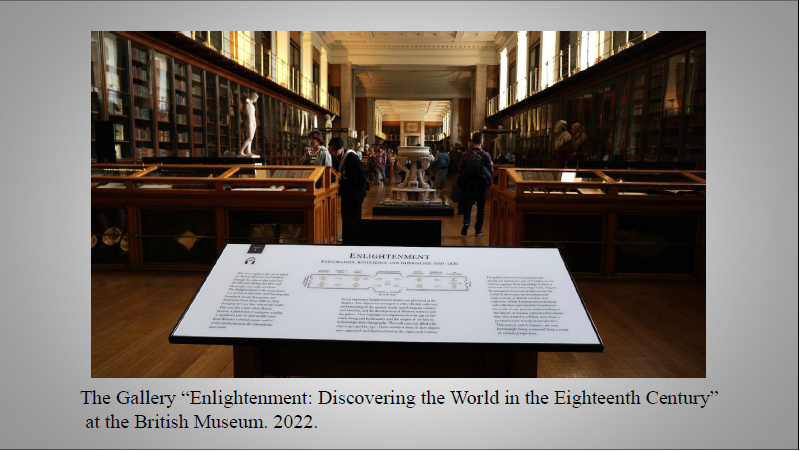

残念ながら、大英博物館での「異文化のイメージ」展は実現しませんでしたが、大英博物館は、その6年後、博物館の創設50周年記念事業として、現存するある博物館で最も古い部屋であるKings library、 つまりキング・ジョージ三世ライブラリーを利用して、啓蒙主義ギャラリーをオープンさせます。それは、啓蒙思想時代の大英博物館の展示を再現したものでした。

このプロジェクトが開始された当時、「異文化へのまなざし」展を私と共にキュレーションしてくれたジョン・マックは大英博物館の上席キーパー(副館長格)として、この展示の立ち上げには深く関わっていました。そして、日本にきてくれたロバート・G・W・アンダーソンが館長(1992-2002)でした。

この展示は、ジョージ三世ライブラリーを利用して、啓蒙時代のイギリス人が世界をどのように理解していたかを、収蔵品を通して紹介しています。このギャラリーは、18世紀の収蔵品の整理や展示のあり方を伝えるものになっています。そこでは、1997年の「異文化へのまなざし」展に出品された多くの収蔵品が、大英博物館のオリジナルケースに展示されています。

この大英博物館の啓蒙主義ギャラリーの公開から数年後、とくに民族学博物館において、展示方法に大きな変化が現れました。

ヨーロッパの多くの博物館が、収蔵品の歴史に焦点を当て、19世紀のオリジナルの展示室を再現するようになりました。また、それと前後して、とくにドイツ語圏の民族学博物館では、「民族学博物館」という名称を変更する博物館が続々と現れました。

いち早く改称したのは、スイス・バーゼルの民族学博物館で、1996年に「バーゼル多文化博物館」と改名しました。

ミュンヘンの民族学博物館「民族学博物館」は2014年に「五大陸博物館」と改名されました。

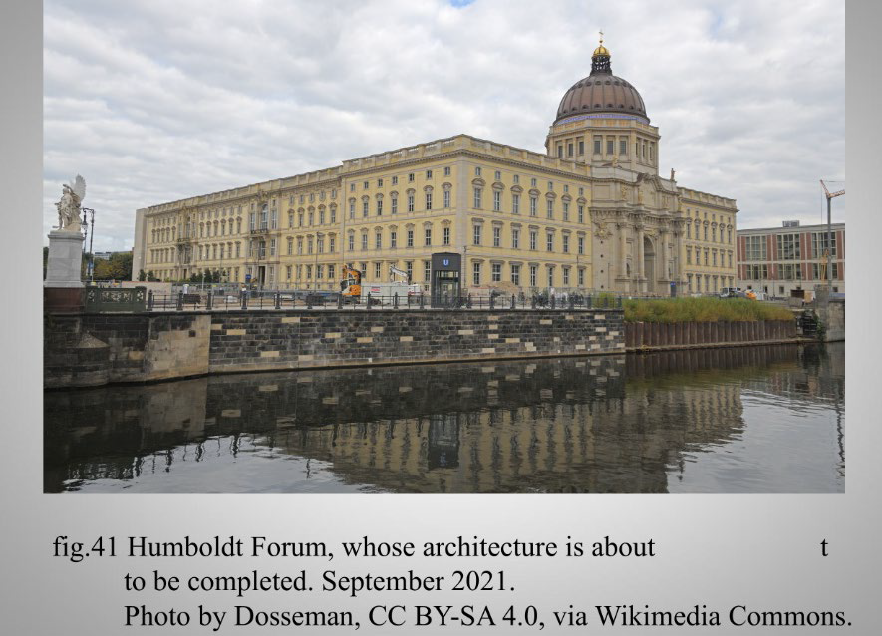

ベルリンでは、博物館島インゼルに、旧プロイセン王宮を再建し、その中に日本やアジアの美術に関するアジア美術館と、以前ダーレムにあった民族学博物館の資料を収めて、2021年にフンボルト・フォーラムが開館しました。

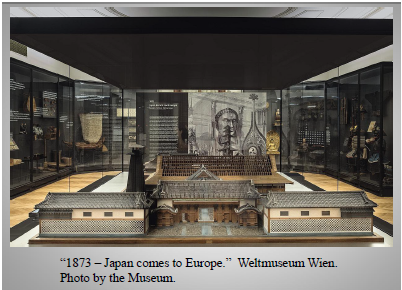

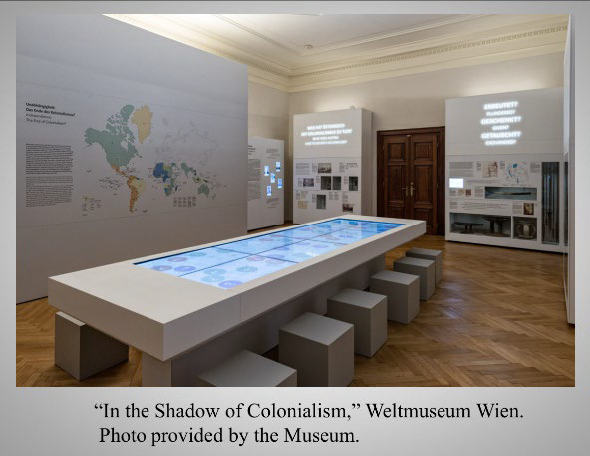

ウィーン民族学博物館は、2017年の全面改装オープンを機に「世界博物館」を意味する「ヴェルトムゼウム」と改名されました。新しくデザインされた展示スペースでは、中国、日本、アフリカなどの地域別区分は維持されているものの、植民地主義と博物館のコレクションの形成が常に焦点となり、現代的な解釈と組み合わされています。

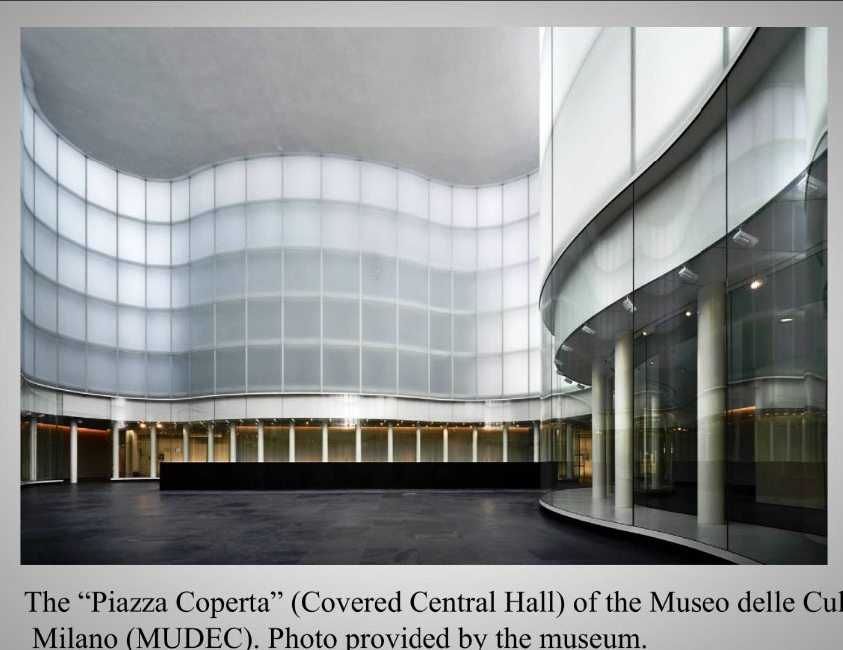

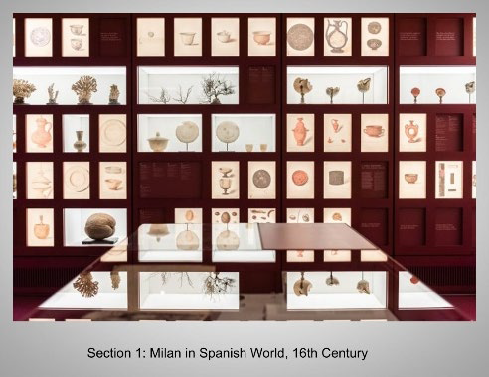

2015年、ミラノ万国博覧会開催に合わせて、ミラノ文化博物館(MUDEC)が一般公開されました。この博物館には、ミラノ市が収集した民族誌コレクションが収蔵されています。その中には、初期の収集例であり、驚異の部屋のよく知られた例であるマンフレード・セッタラのコレクションも含まれています。

セッテラのコレクションの紹介から始まる展示は、コレクションの成長の歴史をたどり、歴史的に変化してきた異文化とのかかわりと、それに伴う世界観の変遷を紹介しています。

コレクションを歴史化するというこうした新しい民族学博物館やギャラリーの開館時期が2010年代後半から始まっていることから判断すると、2003年に開設された大英博物館の啓蒙主義ギャラリーは、21世紀における民族誌学展示の省察的な歴史展示への改装や再編という、世界的な動きの先駆けであったと位置づけられます。

そして、その種子、種、出発点は、間違いなく1997年の「異文化のイメージ」展にありました。私は、ジョン・マック氏とともに、このような新しい、そして今や世界の博物館界の主要なトレンドを生み出す仕事ができたことを光栄に思っています。

本館展示新構築

「異文化へのまなざし」と題するこの展示は、世界の民族学博物館の展示の歴史を再検証するものでしたが、それと同時に、私たち民博の展示と収集の問題点を再考するものでもありました。実際、この展示が契機となって、開館以来続いてきた常設展示の改修の議論が始まります。そして、2007年に国立民族学博物館展示基本構想をまとめ、2008年度から実際の展示の改修が始まることになります。

この本館常設展示の全面的改修にあたって、私たちは、かつてのコンセプトから離れて展示全体のコンセプトから練り直すことにしました。

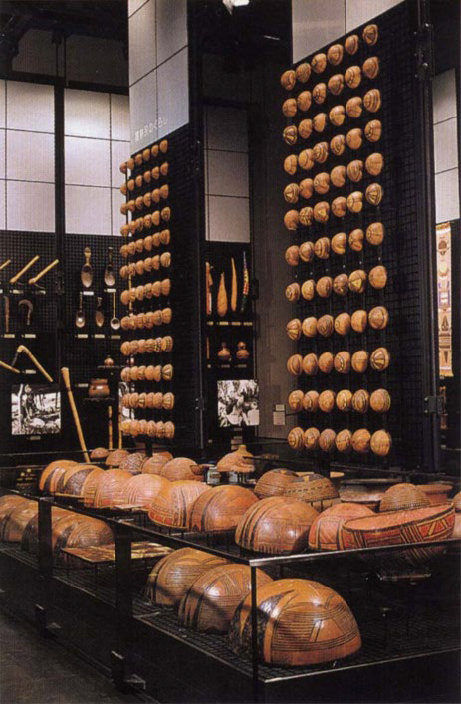

これまでの民博の展示は、世界の各地域の特徴を示すため、とくに伝統的な生活用具に焦点をあて、それを農耕具や狩猟採集用具など、用途別にわけて、そのなかでのバリエーションを大量の展示物で紹介するというものでした。

それは、モノの量で見る者を圧倒するというような迫力をもったものではありましたが、反面、モノは大量に並んでいても、それを生み出し、日々使っている人びとの実際の暮らしぶりが見えない、という観客からの声をよく耳にしました。また、それぞれの地域がいわばそれ自体で閉じた、独特の文化をだけを持っていて、変化のない社会だといったイメージを作り上げてしまったという点も否めません。実際には、世界のどこの文化も外の世界とつながりをもち、日々変化しています。

そこで新しい展示では、新たな方向性として、

・世界諸地域の文化の多様性を尊重しつつ、その地域と世界、地域と日本のつながりがわかる展示

・伝統/現代、以前/以降の2分法でなく、歴史的展開の結果としての現代を示す展示

・今を生きる人びとの姿が浮かび上がり、同時代人としての共感をはぐくむ展示

・展示される側=アフリカ展示ならアフリカの人々との共同作業による展示

を実現しようというというおおきな方向性をうち出しました。

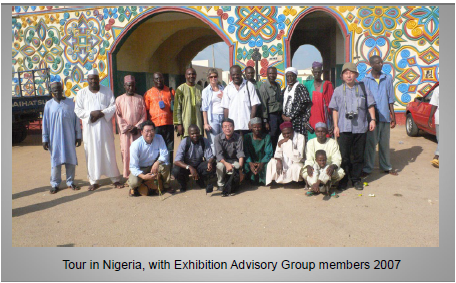

アフリカ展示新構築

私が直接担当したアフリカ展示については、アフリカ8カ国の研究者・博物館関係者に民博のアフリカ展示改修のアドヴァイザーになってもらい、毎年、全員で、アフリカのそれぞれの国での文化遺産の調査をし、また日本での展示の検討の会を催して、共同で、その展示の内容を煮詰めていきました。文字どおり、共同作業による展示の実現を目指したわけです。

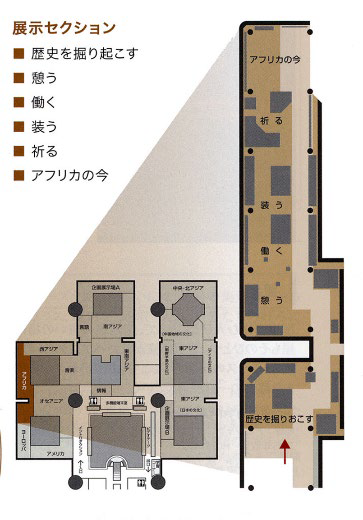

2009年に完成した展示は、「歴史を掘り起こす」「憩う」「働く」「装う」「祈る」の5つのコーナーから構成されています。

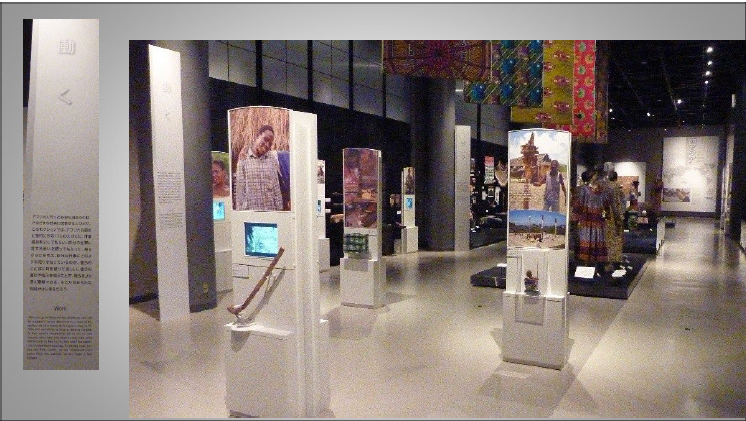

この新しいアフリカ展示のなかで、私自身がとくに新たな試みとしてこだわったのは、実は、このうち「働く」というコーナーの展示でした。

従来の民博のアフリカ展示では、先にも言いましたように、農耕民や牧畜民、狩猟採集民といったように、生業の区別をもとに、その社会を描いてきました。しかし、現代のアフリカでは、たとえば、農耕を主な生業としている社会でも、農閑期になると男たちはほぼ100%町に出稼ぎに出て賃労働に従事します。そうでないと、現金収入が得られないからです。そういった人びとを「農耕民」という言葉でひと括りにして語れるものでしょうか。語れないだろうと思うわけです。

そこで、新しい展示では、一人一人の個人に焦点をあて、名前はもちろんですが、顔写真とともにその人物が実際に労働に使っている道具の実物をとりつけた等身大パネルを用意し、動画やメッセージ文のなかで、それぞれの人物に自分の「仕事」についての思いを語ってもらうことにしました。

上の写真は、私のフィールドでの調査のアシスタントをしてくれているヨセフ・ピリさんが民博へ来て、自身の映像に接し、映像の中の自分と掛け合いをしているところです。

この展示では、具体的な名前をもった個人として私たちと同じ時代を生きているアフリカの人びとの姿を浮かび上がらせようとしたのです。同時代人としての共感をはぐくむ展示として、この手法は、新しい民族学展示の方向性を提示できたのではないかと秘かに自負しています。

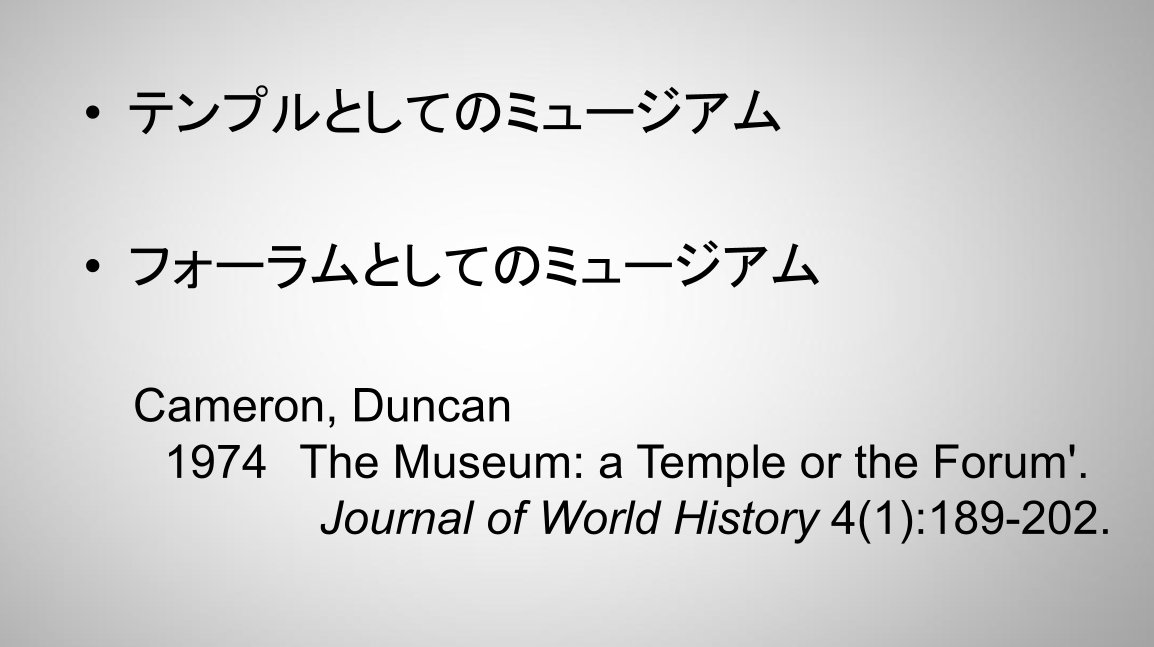

フォーラムとしての博物館

以上ご紹介したような展示活動、あるいは博物館活動を進めていく上で、私たちの共通の認識となっているのが、フォーラムとしての展示・博物館の実現です。

ここでいうフォーラムとは、博物館の研究者と博物館の利用者、そして博物館に所蔵される資料をもともと生み出した現地の人々、いわゆるソースコミュニティの人びとという3者が出会い、新たな発見をし、そこから新しい議論や戦が始まっていく場、という意味です。

この言葉は、もともと、1970年代に美術史家のダンカン・キャメロンがテンプルとしてのミュ―ジアムの対概念として提示したものですが、私が、この用語を初めてご紹介したのは、今からちょうど30年前、1994年の民博創設20周年記念の国際シンポジウム「21世紀の民族学と博物館―異文化をいかに提示するか」の場でした。その後、この「フォーラム」としての博物館というコンセプトは、民博のなかで広く共有されていき、2007年にまとめた展示基本構想のなかで、民博は、「『フォーラムとしての博物館』を目指すと記されるに至りました。

また、民博だけでなく、世界の博物館は、その後、間違いなくフォーラムとしての性格を色濃く帯びるようになってきています。

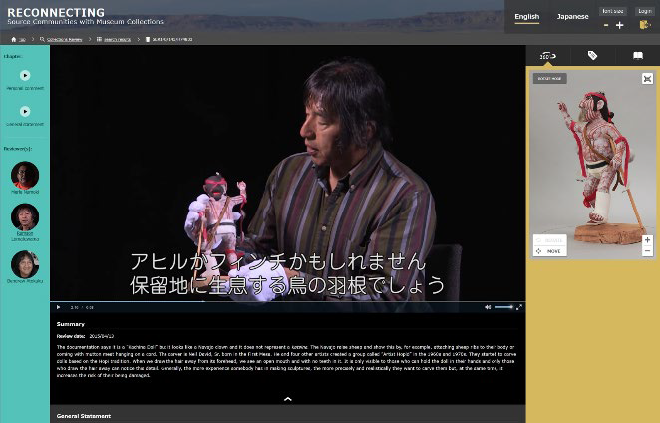

民博では、現在、過去10年間続いた「フォーラム型情報ミュージアムの構築」というプロジェクトを引き継ぐ形で「フォーラム型人類文化アーカイブズの構築」というプロジェクトを進めていますが、この一連のプロジェクトは、民博がこれから進んで行こうとしている方向性、博物館活動や研究活動のありかたを集約的に示しているように思います。

このプロジェクトは、民博の所蔵する標本資料や写真・動画などの映像音響資料の情報を、国内外の研究者や利用者ばかりでなく、それらの資料をもともとつくっていた社会の人びと、あるいはそれが写真ならその写真がもともと撮影された地域の人びと、すなわちソース・コミュニティの人びとと共有し、そこから得られた知見をDBに加えてそのDBをともに育て、新しい共同研究や、共同の展示、コミュニティ活動の実現につなげていこうというものです。

その時、付加していただくその情報というのも、単にモノの名称や使用方法だけでなく、そのモノについて自分が持っている記憶や経験も語ってもらって、それを動画でとりデータベースに組み込んでいきます。

過去に現地で撮影された写真や映像を現地にもっていって、映像の上映会名地を開催すると、ああ、自分のひいばあちゃんだ、ひいじいちゃんだと、大騒ぎになり、涙を流して喜ばれます。

過去に撮影された写真を現地に持参し、同じ場所で現在の姿を撮影して比較することで、その社会の変化が追えるようになります。人類学は基本的に現在学、現在に足場を置いた学問ですが、この写真や映像の比較を進めることで、研究に時間軸を導入することができるようになり、結果として「人類学を歴史化」することが可能になります。

このプロジェクトに協力していただいている方々は、口ぐちに、自分たちは、民博の資料のデータを充実させるという以上に、ここに自分たちの経験や記憶を残しておくことで、自分たちがあるいは会うことがないかもしれない孫やひ孫たちの世代に伝えたいのだとおっしゃいます。

すでに、こうして構築されたデータベースは、世界のさまざまな地域を対象にし、その総数も40を超えます。結果的にみんぱくは、今、人類の記憶の貯蔵と継承、そして次の時代の時代を作る共創プラットフォームになってきているといってよいかと思います。

これらの活動は、かねてよりみんぱくがめざしてきた、さまざまな人びとの知的交流と協働・共創の場という「フォーラムとしてのミュージアム」のあり方を、博物館展示のあり方だけでなく、博物館の資料情報の蓄積のあり方、さらには人類学の研究活動のあり方にも徹底させていくものだといえるだろうと思います。

このフォーラム型情報ミュージアム、フォーラム型人類文化アーカイブズを今後、どのように展開させていくか、そして、2008年度の全面改修開始からすでに20年近くが経過した民博の本館展示の行く末については、民博の皆さんに後を託します。

どうか、よろしくお願いいたします。

37年間、そして館長職にあった8年間、お世話になりました。本当にありがとうございました。

そして、これからも、民博を、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年3月28日