松原市民図書館(大阪府)主催:「せかいのくらしはどんなかな?」

Let’s みんぱっく!!-活用例-

松原市民図書館(大阪府)主催:「せかいのくらしはどんなかな?」

近年図書館や学校の図書室への貸出が増えています。関連書籍コーナーの設置や、広い空間を利用した展示など、図書館ならではの使い方もされているようです。今回は松原市民図書館での活用方法をご紹介します。

【本ページは図書館からご提供いただいたレポートと写真をもとに構成しています。】

| パック利用期間 | 2022年7月21日(木)~7月31日(日) |

|---|---|

| 利用したパック | 「アイヌ文化にであう」 「アンデスの玉手箱」 「インドのサリーとクルター」 |

| 対象 | 図書館利用者 |

| 実施場所 | 松原市民図書館 読書の森 1階スロープ・3階ボランティア室 |

| 実施内容 |

7/22(金)~ 7/31(日) 7/27(水)~ 7/31(日) 7/30(土) 7/31(日) |

| テーマ | 遠く離れた地域に暮らす民族の違いはどんなところでしょうか?自然との関わりを大切に生活するくらしから生まれる文化。意外と共通点も多いことにおどろきませんか?身に纏うものにほどこす装飾。音を奏でる楽器。まずは本で発見。三つの民族のくらしをのぞいてみることにしました。 |

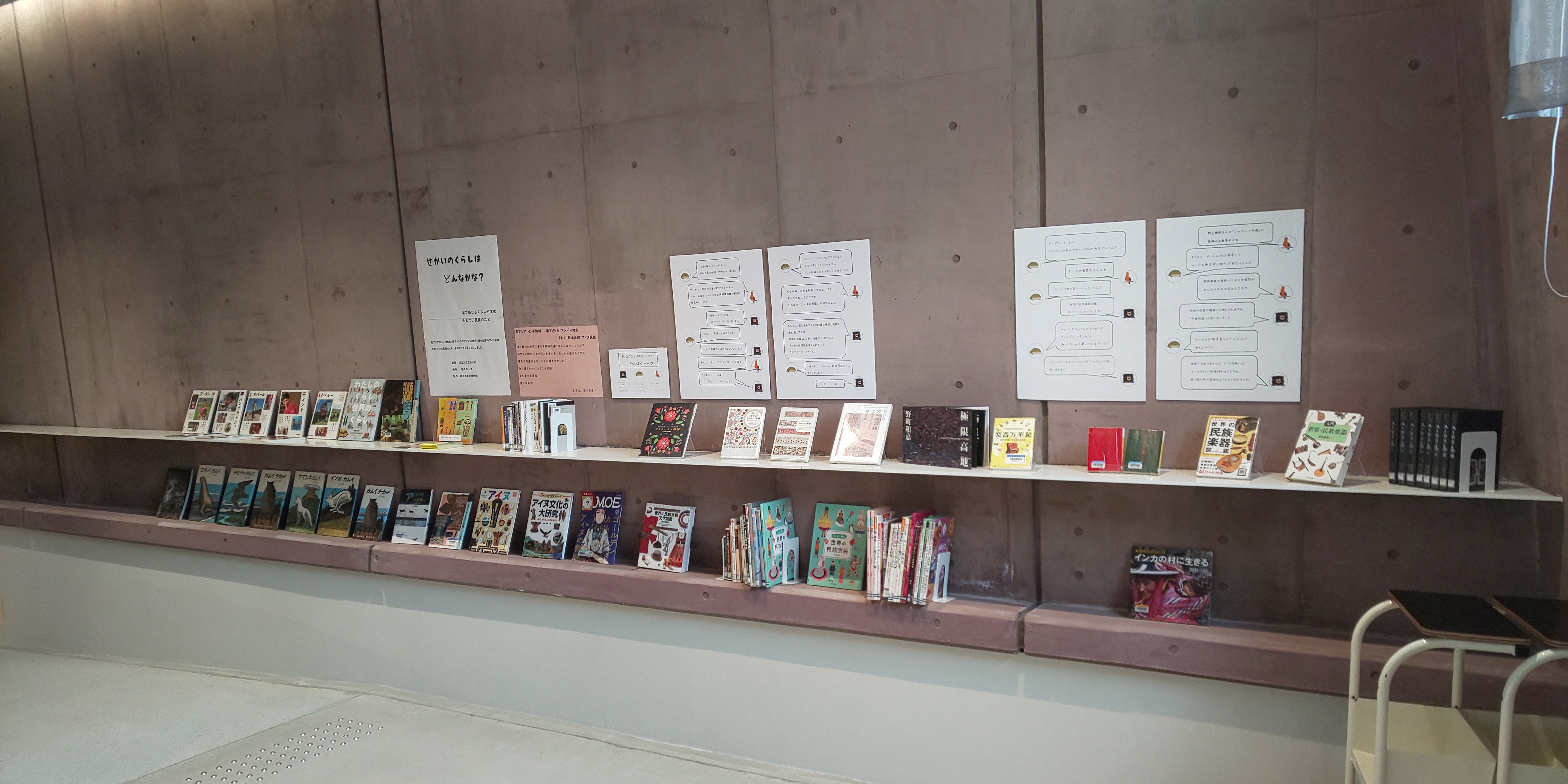

1階展示の様子

3つの文化(アイヌ、アンデス、インド)を中心にした図書館資料を展示。アイヌはユーカラ叙事詩・絵本(手島圭三郎∥絵 絵本塾出版 カムイユーカラシリーズ(神々の物語))ゴールデンカムイを中心に展示した。

アンデスとインドは刺繍や民族楽器に焦点を当てた図書館資料、刺繍や民族楽器について架空生物3匹によるチャット形式で読めるパネルを作成し展示した。3階ボランティア室での展示にさきがけ、館内にみんぱっく資料を展示(みんぱっくdeはっけん!のポップ付)、書庫前に展示した衣装・パネルは目を引き好評だった。1階展示をみて後日開催のワークショップに参加した利用者もいた。

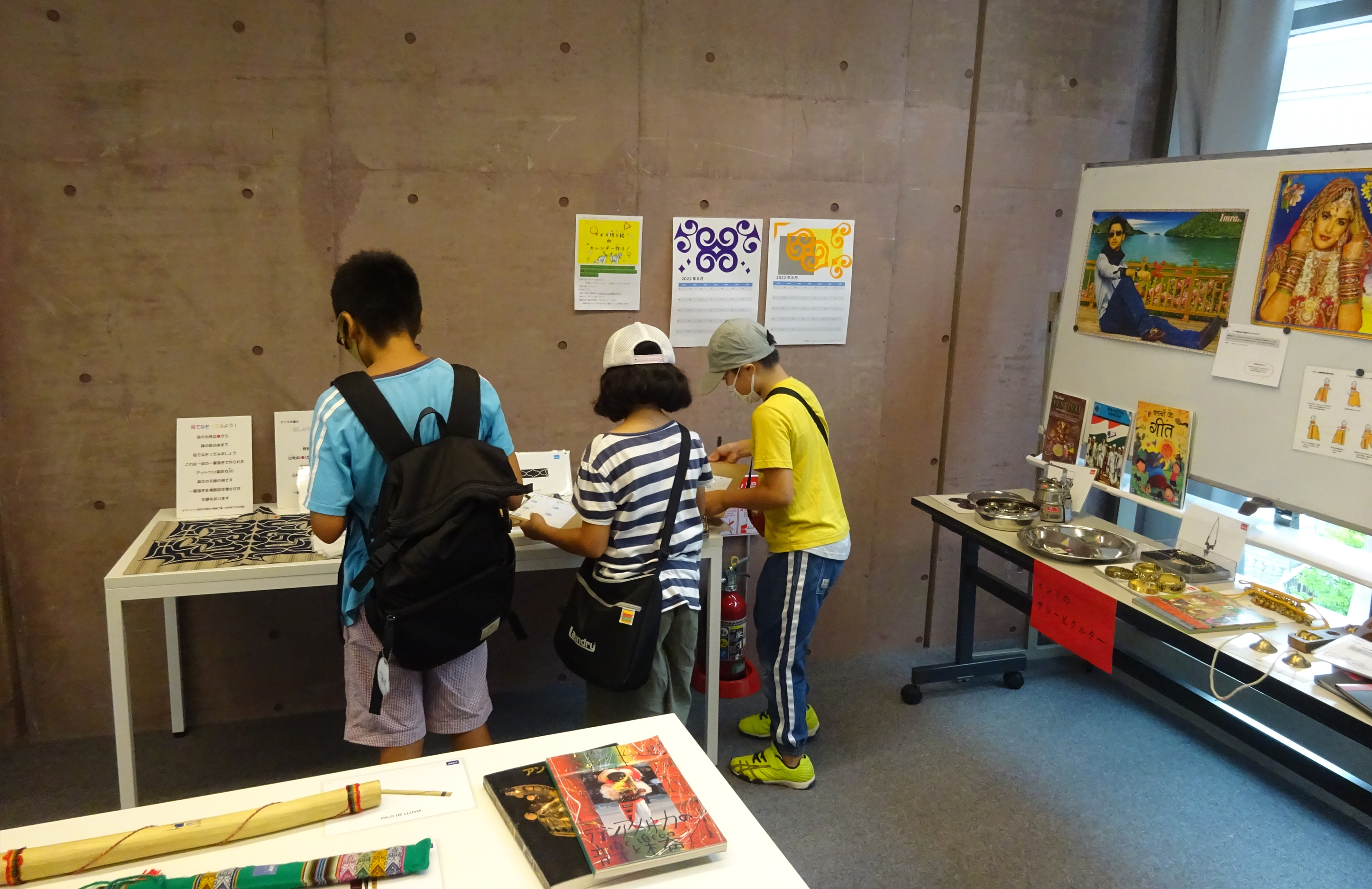

3階展示の様子

3つの文化(アイヌ、アンデス、インド)にわけて展示(衣装は壁に吊るして展示)した。みんぱっく資料のCDを流し、雰囲気づくりをおこなった。特にアイヌのCDに入っていたムックリの演奏は実物があったことにより、一層興味関心を引いていた。現地の様子を写真にまとめたフィールドアルバムはみんぱっく資料を実際どのように使用しているかがよく分かり、理解を深めるのに役立った。図書館資料(絵本)を展示し、みんぱっく資料との連動を図った。ワークシート配布をすることで集中して展示資料を観察していた。ワークシート完成時にアイヌスタンプを押し、お土産(みんぱくへの道セット)を配布した。

ワークショップ

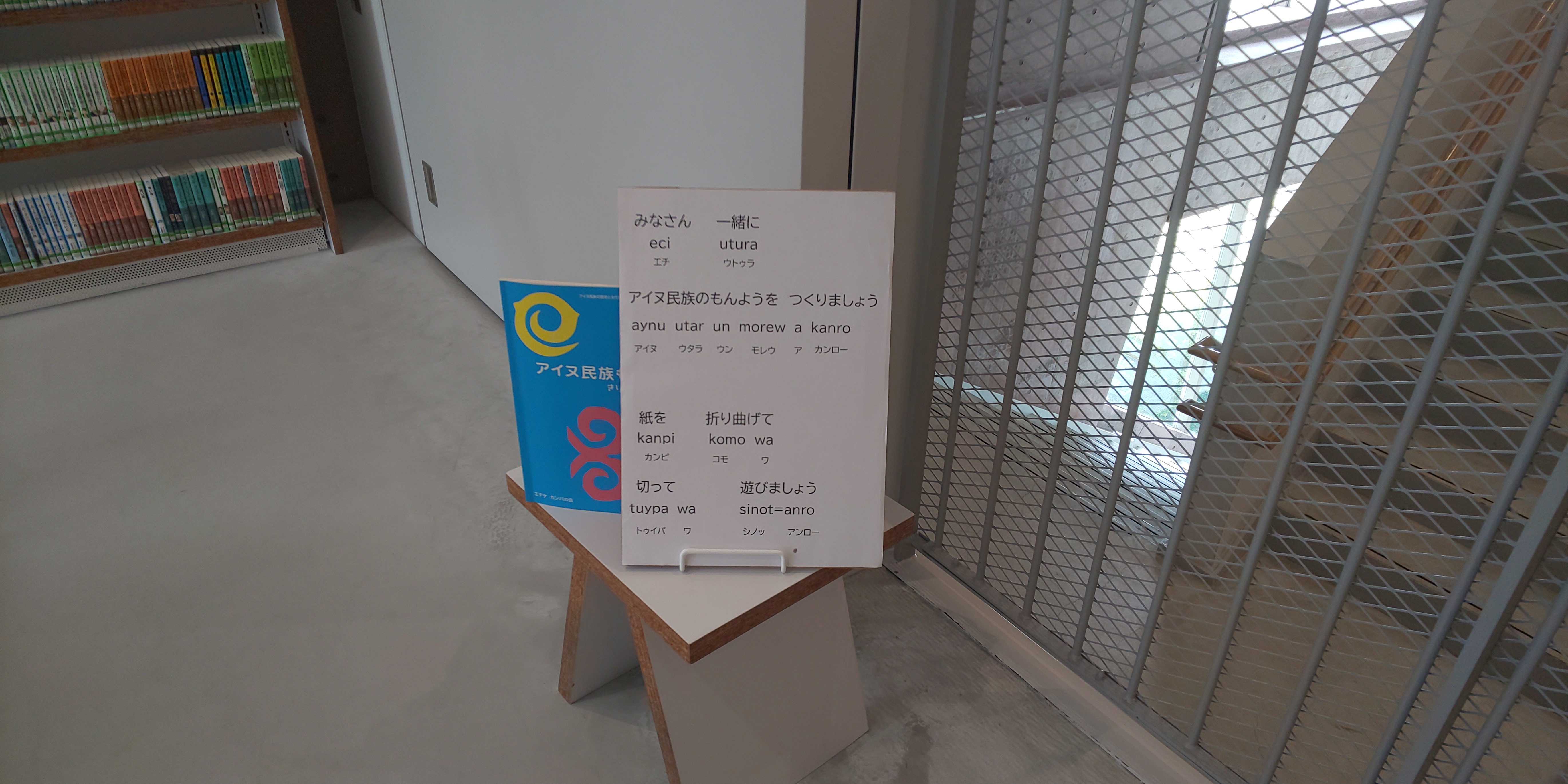

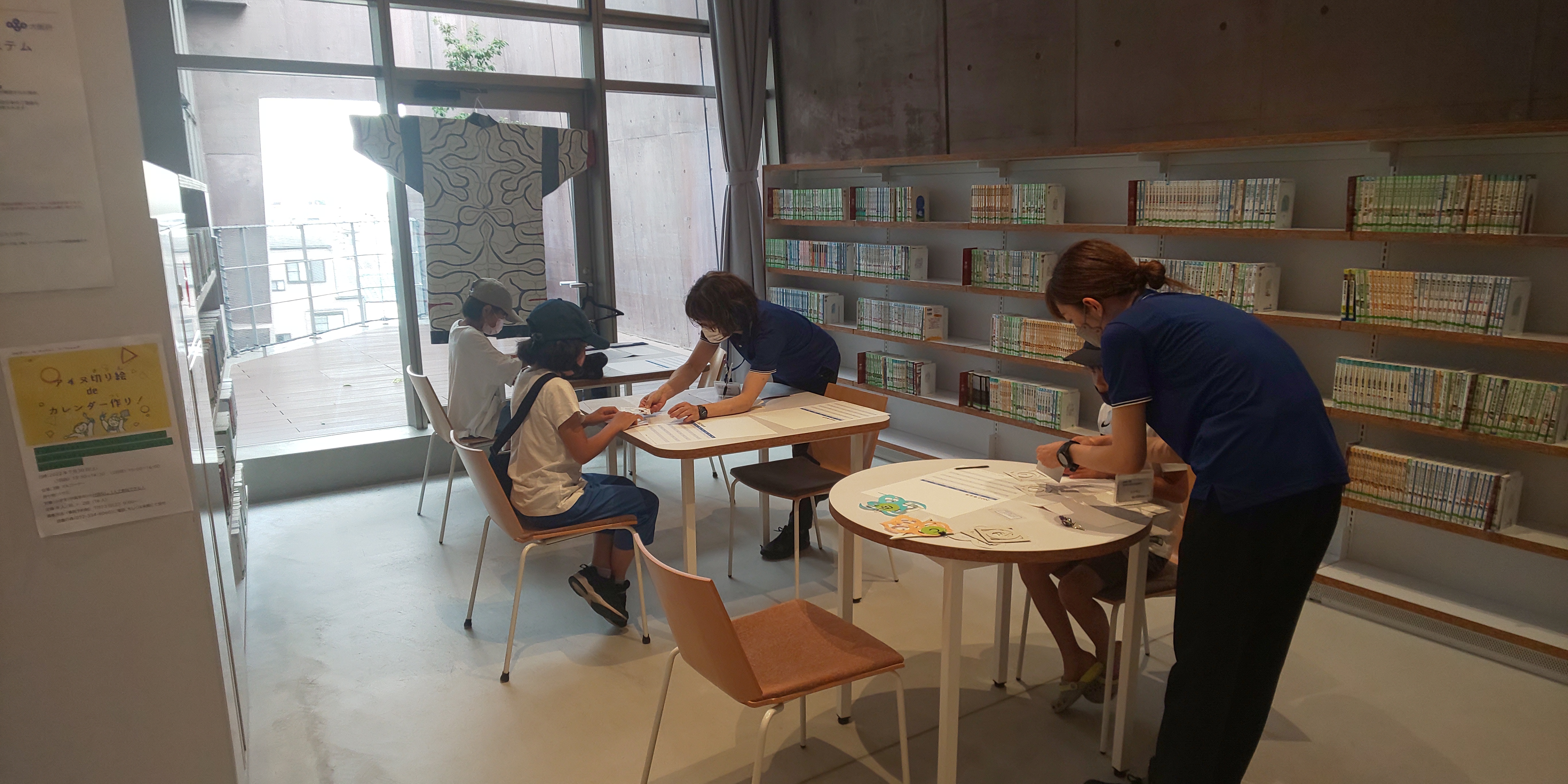

「アイヌ切り絵deカレンダー作り」

みんぱっく資料の中にも多くあるアイヌ文様。実際に資料を閲覧し、文様に触れてからワークショップを開始した。衣類・装飾品・日用品につかわれている文様はアイヌ民族の人びとにとって大切なものであると説明(「アイヌ民族もんよう」監修小川早苗参照)後、切り絵を始めた。出来上がったカレンダーはどれも満足のいく仕上がりでアイヌの文化に対する理解も深まった。

「絵本の中の本物を探そう」

絵本の読み聞かせを2冊(アイヌ・アンデス)おこない、その後ワークシートを利用して、みんぱっく資料の中から絵本に載っているものを集め、図書館資料とみんぱっく資料とを関係づけることにより、小さな子どもでも民族の文化に触れることができた。見つけた時の子どもの反応はとてもうれしそうだった。

みんぱっくを利用した感想

どの年齢層の利用者も興味をもって観覧してくれていた。情報発信の場である図書館として、本だけではない情報発信の方法を提示することができたことは良かった。何度も足を運んでくれた大人・子どもたちもおり、図書館で国立民族学博物館の資料が見られるなんてうれしい、といったご意見もいただいた。スタッフも大変楽しくイベントに取り組めた。今回の展示・イベントで民族学への知的好奇心は利用者・スタッフ共に向上したと思う。図書館での利用は、学校とは違い、授業に結びつけるものではなく、アプローチの仕方に悩んだが、観覧者数は予想を上回り、好評だったのでイベントとしては成功だったと思う。なにより、利用者との接点が深まり、民族文化を介して楽しい時間を共有できたことがうれしかった。また、機会があれば、活用したい。