みんぱく公開講演会「グローバル化する武道と中東」

| 日時 | 2021年3月19日(金) 18:30 – 20:45(開場17:30) |

|---|---|

| 講演会場 | オーバルホール 大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞社ビルB1 |

| 主催 | 国立民族学博物館、毎日新聞社 |

| 定員 | 180名(要事前申込み/先着順) |

| 参加費 | 無料 |

☆手話通訳あり

☆インターネットでのライブ中継も実施いたします。(要事前申込み)

※ 申込受付は終了いたしました。

趣旨

今年夏に開催予定の東京オリンピックでは、二つの武道が公式種目となりました。柔道と空手道です。本講演会は空手を中心とした武道の中東地域への広がりから、スポーツ文化のグローバル化について探求します。

武道は、もはや日本だけにとどまることなく、そのあり方を変えながら、世界中で親しまれています。一方で、武道が中東地域で人気を集めていることは、日本では意外と知られていません。特に空手は、イスラエル、トルコ、イランなどで広く普及しており、エジプトでは国民的なスポーツになって久しいです。一般的に空手は、日本の伝統文化として世界的に知られています。しかし多くのエジプト人空手家は、空手が日本発祥の格闘技であることを深く意識せず、グローバルな世界とつながる手段として稽古に取り組んでいます。

では、誰が、どのような経緯で、中東に武道を広めていったのでしょうか。中東にはどのような社会的、文化的価値があり、武道が受け入れられていくことになったのでしょうか。また、武道の何が中東の人々のハートをつかんだのでしょうか。武道のグローバルスポーツとしての展開について、中東の事例から考えます。

プログラム

総合司会 河合洋尚(国立民族学博物館准教授)

| 17:30 – 18:30 | 受付 | |

|---|---|---|

| 18:30 – 18:35 (5分) |

開会 | 島田智(毎日新聞社大阪本社・編集局長) |

| 18:35 – 18:40 (5分) |

挨拶 | 吉田憲司(国立民族学博物館長) |

| 18:40 – 19:10 (30分) |

講演 1 | 「カラテから考えるエジプトのスポーツと社会」 相島葉月(国立民族学博物館准教授) |

| 19:10 – 19:40 (30分) |

講演 2 | 「岡本秀樹による中東での空手の普及――日本人の視点より」 小倉孝保(毎日新聞社・論説委員) |

| 19:40 – 20:00 (20分) |

休憩 | |

| 20:00 – 20:45 (45分) |

パネルディスカッション | 司会進行:河合洋尚 コメント:アレキサンダー・ベネット(関西大学・教授) パネリスト:相島葉月 × 小倉孝保 × アレキサンダー・ベネット |

講師

相島葉月(国立民族学博物館准教授)

専門は社会人類学、中東研究、現代イスラーム思想。エジプトにて都市中流層の教養や身体文化に関する民族誌的調査を行う。主な著書にPublic Culture and Islam in Modern Egypt: Media, Intellectuals and Society (2016, IB Tauris)、「イスラーム復興―西洋モデルに依存しないイスラーム的近代の試み」『大学生・社会人のためのイスラーム講座』(2018年、ナカニシヤ出版)。

小倉孝保(毎日新聞社・論説委員)

1964年滋賀県生まれ。1988年毎日新聞社入社、カイロ、ニューヨーク両支局長、欧州総局(ロンドン)長、外信部長などを経て現職。2014年に英外国特派員協会賞受賞。『柔の恩人―「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見た世界』で小学館ノンフィクション大賞、ミズノスポーツライター最優秀賞を受賞。近著に『ロレンスになれなかった男―空手でアラブを制した岡本秀樹の生涯』(2020年、KADOKAWA)。

コメンテーター

アレキサンダー・ベネット(関西大学・教授)

専門は日本思想史、日本文化論、武道研究。ニュージーランド出身。剣道教士七段、なぎなた五段、居合道五段、銃剣道練士六段、短剣道練士六段を取得。主な著書に『武士のエトスとその歩み――武士道の思想史的考察』(2009年、思文閣出版)、Budo: The Martial Ways of Japan (2010, Nippon Budokan)、『日本人の知らない武士道』(2013年、文春新書)、Kendo: Culture of the Sword (2015, Univ. California Press)。

総合司会

河合洋尚(国立民族学博物館准教授)

専門は社会人類学、漢族研究、客家研究。中国南部や華僑華人社会で移動、アイデンティティ、景観創造に関する民族誌的調査を行う。主な著書に『景観人類学の課題――中国広州における都市環境の表象と再生』(2013年、風響社)、『客家――歴史・文化・イメージ』(2019年、共著、現代書館)、『<客家空間>の生産――梅県における「原郷」創出の民族誌』(2020年、風響社)。

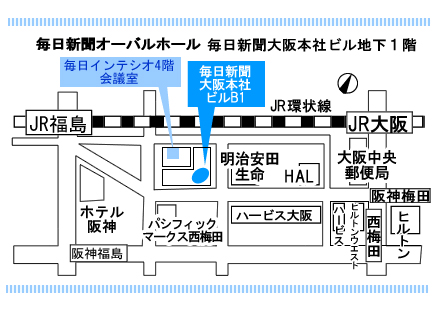

地図

講演会場:オーバルホール(大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞社ビルB1階)

- JR大阪駅(桜橋口)から徒歩8分

- JR環状線福島駅から徒歩5分

- 阪神梅田駅から徒歩8分

- 地下鉄西梅田駅から徒歩8分

申込方法

会場参加

※ 申込受付は終了いたしました。

- 事前予約・定員制(先着順)での開催となります。

- 受付期間 2月12日(金)9:00~3月15日(月)10:00 [定員になり次第受付終了]

- 本人を含め2名まで

Webライブ中継視聴

※ 申込受付は終了いたしました。

- 事前予約制での開催となります。

- 受付期間 2月12日(金)9:00~3月17日(水)

お問い合わせ先

- 国立民族学博物館 研究協力課

- TEL 06-6878-8209

- メールアドレス koenkai★minpaku.ac.jp ※★印を@に変更して送信ください。