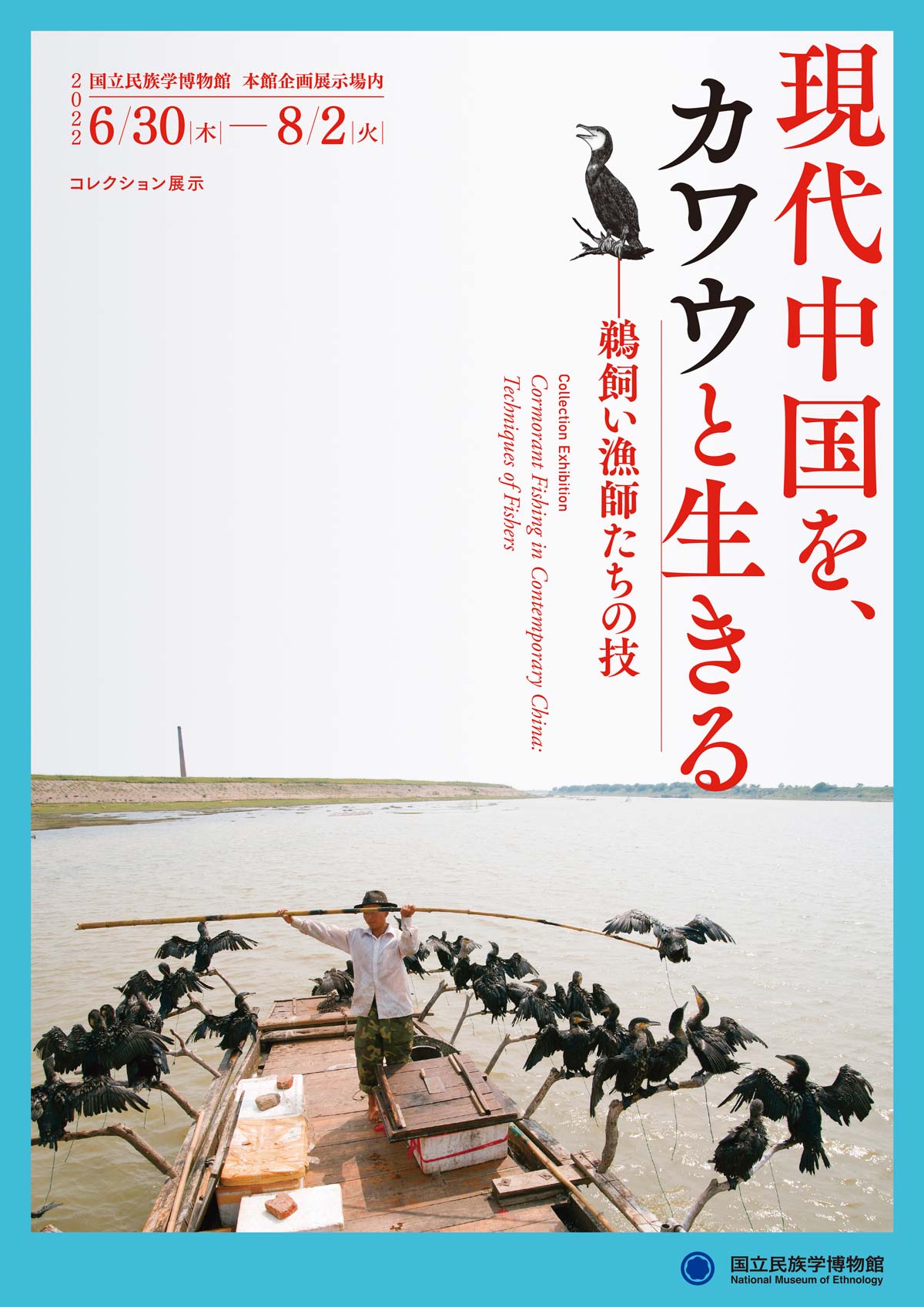

コレクション展示「現代中国を、カワウと生きる―鵜飼い漁師たちの技」

| 会 期 | 2022年6月30日(木)~ 2022年8月2日(火) |

|---|---|

| 会場 | 国立民族学博物館 本館企画展示場の一部 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 休館日 水曜日 |

| 主 催 | 国立民族学博物館 |

| 協 力 | 岐阜市長良川鵜飼伝承館(長良川うかいミュージアム) 公益財団法人千里文化財団 |

| 観覧料 | 一般580円(490円)、大学生250円(200円)、高校生以下無料 ※( )は、20名以上の団体料金、大学等の授業でご利用の方、3ヶ月以内のリピーター、満65歳以上の方の割引料金(要証明書等)。 ※大学等は、短大、大学、大学院、専修学校の専門課程 ※障がい者手帳をお持ちの方は、付添者1名とともに、無料で観覧できます。 ※大学生、一般の方は万博記念公園各ゲートで、国立民族学博物館の観覧券をお買い求めください。同園内を無料で通行できます。 ※高校生以下、「国立民族学博物館友の会」会員の方は万博記念公園各ゲート有人窓口で、みんぱくへ行くことをお申し出いただき、通行証をお受け取りください。 ※万博記念公園をご利用になる場合は、同園入園料が必要です。 ※全国の主要コンビニで観覧券をお買い求めいただけます。 ▶ 詳しくはこちらから |

展示趣旨

鵜飼はカワウやウミウを利用して魚をとる漁法です。

2000年の歴史があるとされる中国の鵜飼は、カワウを利用し、生業として続いています。本展示は、本館の卯田宗平が中国各地で撮影した鵜飼にかかわる写真と動画を中心に、民博が所蔵する鵜飼い船もあわせて公開することで、現代中国をカワウと生きぬく漁師たちの技を紹介するものです。

本展示では現地で撮影した写真や動画のなかで中国の鵜飼を特徴づけるものを選びました。中国における鵜飼の特徴とは、地域による技術の多様さとカワウの人工繁殖、生業としての漁法です。本展示では、このような特徴を踏まえ、写真や動画、標本資料を「中国各地でみられる鵜飼」、「持ち運びが便利な鵜飼船」、「カワウを繁殖させる技術」、「カワウを利用した漁の技術」という4つのテーマに分けて公開しています。

とくに、中国の鵜飼では各地の漁師たちがカワウを自宅で繁殖させ、ヒナを育てて利用しています。こうしたカワウの人工繁殖は、世界中をみても中国でしかおこなわれていません。展示を通して、鵜飼の技術や知識、鵜と人間とのかかわりを理解していただければ幸いです。

卯田宗平

人類文明誌研究部

船に20羽ほどのカワウをのせて出漁する漁師たち(山東省微山湖)

各コーナー説明

(1)中国各地でみられる鵜飼

国土面積が日本の25倍以上もある中国では、ひとことで鵜飼といってもその技術に大きな違いがみられます。

中国の鵜飼を広くみると、湖沼などの止水環境では刺し網を使わず、カワウに自由に魚をとらせる漁法がおこなわれています。一方、河川などの流水環境では小回りがきく小さな船を利用し、カワウを使って魚を刺し網に追い込む漁法が多いです。漁場の環境によって、漁具や漁法、船の形状、使用するカワウの数などが大きく異なります。このコーナーでは、中国各地でみられる鵜飼技術の多様さを紹介します。

平野部のクリーク(小運河)を進む漁師たち。夜間に船内で寝ることもあるため、船に覆いが備え付けてある(江蘇省塩城市)

(2)持ち運びが便利な双胴船

双胴船とは2つの船を少し離して並べ、その間を竹棒や木材で固定したものです。湖北省や安徽省の一部の地域でみることができます。

この船を利用するのは、持ち運びが便利だからです。湖北省などの漁場は、複数の河川が並行して流れており、お互いが水路などで通じていません。そのため、漁場となる河川を変えるときは、陸上を移動する必要があります。このとき、漁師たちは自転車やバイクに双胴船とカワウを乗せ、次の漁場に向かいます。このコーナーでは、中国でもめずらしい双胴船を利用した鵜飼い漁を紹介します。

左右の小船に片足ずつまたいで乗り、竹棒を使って前進する漁師たち(湖北省荊州市)

(3)カワウを繁殖させる技術

中国の鵜飼では、漁師たちが繁殖させたカワウを利用します。彼らはカワウを完全に家畜化しており、野生のカワウを捕獲して利用することはありません。

各地の漁師たちは、カワウが繁殖期を迎えると体格のよい雌雄を選びだして交配させます。産み落とされた卵は取りだして雌鶏に抱かせ、孵化したヒナを育てます。そののち、若鳥に対して漁に向けたトレーニングを重ねます。彼らはカワウの生態を深く観察しており、毎年春先になるとヒナを確実に育てあげます。このコーナーでは、世界中でも中国の鵜飼でしかみられないカワウの繁殖技術について紹介します。

ヒナに餌を与えているところ。給餌のとき、目が開いたヒナに人間を確実に見させる。すると成長後も人間や飼育環境を恐れないようになる(江蘇省興化市)

(4)カワウを利用した漁の技術

中国では鵜飼い漁でくらしを立てる人たちがいます。魚食性の鳥類を利用する鵜飼い漁は、漁獲の効率がよく、一回の操業で多くの魚をとることができるからです。

鵜飼い漁師たちは早朝に出港し、昼間に漁をします。そして、とれた魚を選別し、地元の市場で住民たちに販売しています。住民たちはその日にとれた新鮮な魚を漁師から購入し、自宅に持ち帰って調理して食べます。鵜飼い漁が生業として続けられるのは、いまでも淡水魚を食べる習慣が各地に残っているからです。このコーナーでは、鵜飼い漁でみられる一連の漁撈活動について紹介します。

船の止まり木からカワウを湖に放ち、漁を開始する(江西省鄱陽湖)