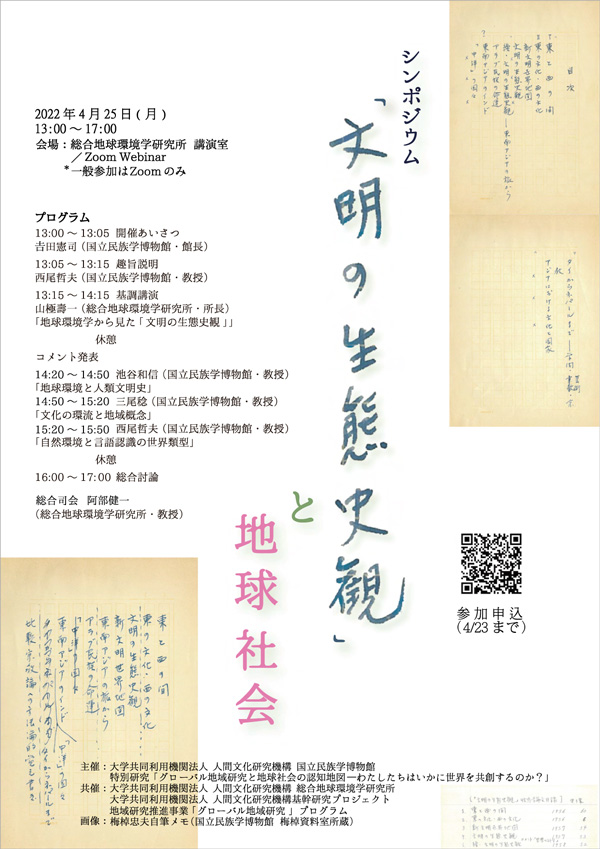

シンポジウム: 「文明の生態史観」と地球社会

特別研究「グローバル地域研究と地球社会の認知地図―わたしたちはいかに世界を共創するのか?」関連

| 日時 | 2022年4月25日(月)13:00 – 17:00 |

|---|---|

| 場所 | オンライン(Zoom) |

| 言語 | 日本語・英語(同時通訳あり) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館 特別研究「グローバル地域研究と地球社会の認知地図―わたしたちはいかに世界を共創するのか?」 |

| 共催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 基幹研究プロジェクト 地域研究推進事業「グローバル地域研究」プログラム |

| 対象者 | 一般公開(参加無料/要事前申込) |

| 参加申込 |

登録フォーム (4月23日締切) |

| 問い合わせ | E-mail:kenjikuroda[at]minpaku.ac.jp ※[at]を@に置き換えてご送信ください。 |

趣旨説明 西尾哲夫(国立民族学博物館)

アフガニスタンにいるモンゴル系の人びとを訪問した後(参照「モゴール族探検記」)、梅棹忠夫はインドに向かう車中で、ローマ字のタイプ打ちでメモをとっていた。その旅が、文明の生態史観となる。ちなみに梅棹は1952年からローマ字で日記をつけていた。アフガニスタンでの調査から帰国後、突然、ローマ字をやめた日記になる。その1956年4月16日に、桑原先生に「歴史家になりたい、という話をはじめてした」とある。「中洋の国ぐに」との出あいで、梅棹のなかで何かが大きく変わろうとしていた。

かつて和辻哲郎は、インド洋を渡ってアラビア半島のアデンを経由し、地中海へと入る長い船旅での観察をもとにして風土的文化類型論を構築した。また井筒俊彦は、イスラーム神秘主義のなかに人間存在の普遍性をさぐって、東洋的哲学を構築しようとした。梅棹忠夫にあっては、「中洋」という文明圏の発見が、その後の地球的規模の文明論の構築へとつながっていった。その意味で、西洋と東洋のあいだに位置する地域へのまなざしは、西洋化によってその知的洗練を受けた日本人が、自らの歴史意識をはぐくんできた「東洋」と、西洋における歴史意識の展開において重要な役割をはたしつづけてきた「オリエント」をグローバルな視点から再定位する作業にほかならない。

「中洋」という言葉は市民権を得ているわけではないが、後に梅棹が推進していく中東イスラーム世界を対象とする地域研究の体制づくりは、石油をめぐる日本と中東世界との経済関係強化という国策がその背景にあったにせよ、日本における当該研究を進展させただけでなく、国益にそった地域研究を地球規模の問題群にアプローチする学問的営みへと変えることにつながっていった。

西洋と東洋との第三項として「中東/中洋」を想定することで学問的発展を促した三者に対し、エドワード・サイードは、非西洋への西洋の植民地統治をも正当化させてきた西洋と「中東/オリエント」との認識論的・存在論的差異について明らかにし、近代西洋と非西洋との関係をめぐる内省的な再検討を促した。しかし日本と中東の文化的事物の往来が近代西洋を介して行われてきたことに目を向ければ、「遠い異郷」としての相互イメージに立脚する日本と中東の文化的仲介者/場としての西洋の役割について理解できるだろう。文化的に隔てられた地域を仲介した西洋への再検討は、グローバル文化的知識の環流が起こる現代的状況を解明することにもなりうる。

梅棹の「文明の生態史観」は1957年2月号の『中央公論』に掲載された。1955年にバンドン会議(第1回アジア・アフリカ会議)が開催され、その世界的思潮を受けて日本の学問風景として1964年にアジア・アフリカ言語文化研究所が東京外国語大学に設置された。いま読み返すと、梅棹の文章は驚くほど平易である。その論の真骨頂は、生態学的な視点からいわゆる旧世界を第一地域と第二地域に分類し、第一地域に属する西ヨーロッパと日本の文明的平行進化を説いた点にある。思考実験の媒介項として、東洋でもない西洋でもない「中洋」という概念を設定した。驚くべきことに、アジア概念の実態のなさが彼の旅による皮膚感覚とともに確信をもって述べられている。現在のわたしたちが所与のものとして受け止めている地理概念であるオリエント/マグリブ(マシュリク)/ヨーロッパ/アジアなどの起源をさかのぼっていけば、民俗的地球観にもとづいている。いかなる歴史の機構のなかでそれらが多層多重に地球社会を描き出す概念になっていったのだろうか。梅棹は生態学との「モデルとアナロジー」(杉田繁治の表現)をもって、歴史的に重層化した概念をご破算にして「地球幾何学」に基づく「地球科学的な法則」による世界システムを提示したのである。

梅棹自身の言葉にもあるように、すでに古典となった「文明の生態史観」に対する批判的検討のほとんどは的を射ていないものであり、その理論的視座の検証と中洋概念の実相という二つの重要な点への評価がいまだに十分になされているとは言い難い(梅棹編『文明の生態史観はいま』)。たとえば「文明の海洋史観」(川勝平太)は16世紀以降の近代世界に関わる展開であるが、生態史観を再構築するには漁労文化への視点のなさが理論的欠陥として指摘されており、それを受けての梅棹自身の砂漠(草洋)と海洋のアナロジーや、船の発達と海上交通の視点による補完的検討を加えてなお、鈴木英明が強調する海の領域性、つまり誰のものでもない海領域(みんなのもの)から「国際社会」というグローバル空間が創成したという議論を踏まえたとき、「文明の生態史観」の批判的検討には、それ自身に潜在する「西洋の衝撃」の再検討(大塚和夫)が不可欠なことがわかる。

梅棹の援用した生態学とは、西洋近代科学のまなざしそのものであり、だとすれば一つの大きな疑問が浮かび上がる。なぜ梅棹にだけそれが可能だったのか。それに答えることは、梅棹の知的形成のなかの人文知の起源と「文明の生態史観」という科学知の創出の関係性を探ることであり、畢竟「地球科学」が対象とする「地球社会」という「国際社会」に代替すべき認知地図の可視化につながる。グローバルヒストリーという新たな知の技法が可視化した、「世界史」を創出する複数の機構の存在という知見を、時間軸に沿ったものから空間軸に沿った知の技法として想定できる「グローバル地域研究」に援用し、両者を統合することで創出されるグローバル人文学においては、それを基底とする科学知そのもののあり様を再検討することが可能となるかもしれない(「比較科学論(梅棹忠夫)」)。

フィールドを歩きながら考えた梅棹は膨大な量の文献をも読んでいた。生態環境が育んだ在来知を感じとりながら、彼の思考は地球社会を描く思想的営みのなかでも育まれたと言える。ドストエフスキーの作品に登場する監獄に閉じ込められ自己の内面世界を極大化する人間と同じく、いまわたしたちは人新世のなかでも、グローバル化とデジタル化が新たな局面に入ったグローバルデジタル社会に生きようとしている。コロナ禍を経験した人びとが皮膚感覚としてもつ地球社会では、個人が無辜のかたちで地球社会と対峙させられる。ウクライナの人びとへの意識に見られるように、かつてとは異なる共感覚、それは歴史の中で重層化された認知地図を生きてきた自らの足元が崩れていくような感覚にみまわれる。

いまこそ、「文明の生態史観」が見極めようとした地球における自然と人間の関係性がどのようなものであり、それが基底となって地球社会の認知地図がどのようなメカニズムで再発現するかを解明することで、わたしたちはいかに地球社会を共創していくかという喫緊の課題に向かうことができる。

プログラム

総合司会 阿部健一(総合地球環境学研究所教授)

| 13:00 ~ 13:05 | 開催あいさつ | 吉田憲司(国立民族学博物館長) |

|---|---|---|

| 13:05 ~ 13:15 | 趣旨説明 | 西尾哲夫(国立民族学博物館教授) |

| 13:15 ~ 14:15 | 基調講演 | 山極壽一(総合地球環境学研究所・所長) 「地球環境学から見た「文明の生態史観」」 |

| コメント発表(各30分) 池谷和信(国立民族学博物館教授)「地球環境と人類文明史」 三尾稔(国立民族学博物館教授)「文化の環流と地域概念」 西尾哲夫「自然環境と言語認識の世界類型」 |

||

| 16:00~17:00 | 総合討論 |