アラビア書道の魅力 文字で奏でる音楽

2025年2月3日刊行

相島葉月(国立民族学博物館准教授)

2024年12月下旬、ドイツ・フランクフルト近郊の義実家に帰省した。まるでクリスマス前に他界した義父からのプレゼントのように、好天が続いた。

近所を散歩中に生い茂った葦を見つけた。高校の倫理の授業で「人間は考える葦である」という哲学者パスカルの格言を耳にしたものの、私は葦がどういった植物かを知らなかった。何度も通った道に背の高い葦があると知り、興奮のあまり1本持ち帰った。アラビア書道のペン作りに挑戦するためである。

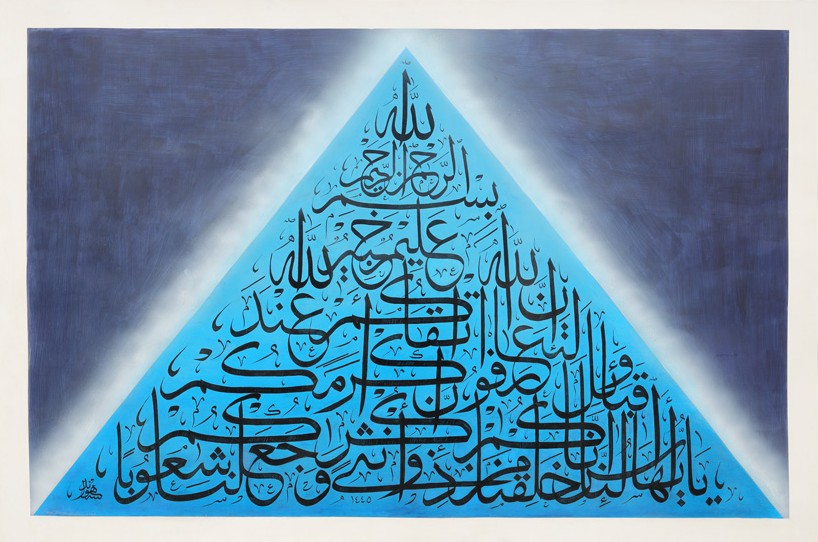

本田孝一作「人類のピラミッド」(2023年制作)=国立民族学博物館所蔵

アラビア書道とはアラビア文字を美しく書く手法を追求した芸術だ。10世紀のバグダッドで体系化され、イスラム世界に普及した。国立民族学博物館では3月からアラビア書道の企画展が開かれ、日本の第一人者である本田孝一さんの作品などが紹介される。

大東文化大でアラビア語の教鞭をとっていた本田さんはアラビア書道も教え、その授業をペン作りから始めた。最初にペンになりそうなモノを持ってくるよう指示し、ペン先の削り方を伝授した。アラビア書道の書家は作品制作用のペンを葦や竹で作るが、初心者は既製品を使うのが一般的だ。しかし企画展の構想にあたり本田さんと話した私は、ペンを作りたくなった。

パスカルは人間の弱さを葦に例えたが、真冬のドイツの葦は驚くほどに乾燥していて硬かった。カッターナイフの刃が折れそうになり、糸のこぎりでゴリゴリと適当な長さに切った。

アラビア書道の魅力は、エッジの利いたシャープな線にある。まるでパウダースノーのゲレンデを下るスキーのように、迷いなくまっすぐな線を書くことが求められるが、竹や葦のペンを操るのは予想以上に難しい。ペン先に含ませる墨汁の量の調整が難しく、線が擦れたり、点がにじんだりしてしまった。

「アラビア書道は音のない音楽だ」と本田さんは語る。一本一本の線が文字となり、画となる。二次元であるはずの作品の中で、文字は音を奏で、踊り出し、三次元のイメージが立ち上がる。アラビア書道では、書き損じた部分をカッターで削ったり、線を塗り直したりするが、本田さんは文字の払いを一筆で書くことに重きを置く。書く技術だけでなく、ペン先の素材や削り方にも改良を重ねる。

「人類のピラミッド」は、イスラムの聖典クルアーン(コーラン)の章句(第49章13節)をモチーフとした3畳ほどの大型作品だ。違った価値観を持つ人々が互いに理解し合うようにと、神が男と女を創造し、部族と種族に分けたことを説いている。本田さんは「互いに理解し合う(リ=タアーラフー)」というアラビア語表現が人類の共生を考える上で重要だと語る。

企画展「点と線の美学――アラビア書道の軌跡」は3月13日から6月17日まで。本田さんの作品や竹ペンを鑑賞するために、足をお運びいただきたい。