海のくらしアート展――モノからみる東南アジアとオセアニア

キャッチフレーズ

モノからみる東南アジアとオセアニア

展示概要

東南アジアやオセアニアの海域世界には、海と密接に関わりながら、島や大陸の沿岸部にくらしてきた「海の民」とも呼べる人びとのくらしが営まれてきました。その長い歴史のなかで日常的に利用され、洗練されてきた様々なモノがあります。

たとえば漁具は、島世界にくらす人びとの必需品ですが、そこには海や捕獲対象となる生き物たちと向かい合ってきた人類の知恵と工夫があふれています。舟は海上で人びとの命を守る最も大切なモノともなります。そのため海の民たちは舟や櫂に彫刻や彩色を施し、美しく装飾してきました。同時に舟は死者や霊を乗せ、この世とあの世をつなぐモノとなることもあります。

海域世界では、人びとが身につける装飾品にも、貝など海から得られる素材が好んで使われてきました。とくにオセアニアでは釣針や舟の加工具、仮面や貨幣にも様々な貝が利用されてきました。

「オセアニアの多様な貝製・骨製釣針たち」

(標本番号 H0186308、H0010177、H0145927、K0000412、H0162586)

本展では海と島の世界にくらす人びとの多彩なモノたちをとおし、そこに認められるアート性や、アジアとオセアニアという地域をこえた共通性について考えます。

展示記録パノラマムービー

関連催し

みんぱくゼミナール

モノからみる海のあるくらし――東南アジア・オセアニアの漁具・舟具・装飾品

モノからみる海のあるくらし――東南アジア・オセアニアの漁具・舟具・装飾品

- 日時:2022年9月17日(土)13:30~15:00(13:00開場)

- 小野林太郎(国立民族学博物館准教授)

- 場所:国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール(講堂)

※ オンライン(ライブ配信)はありません。 - 事前申込制(先着順)/参加無料(展示をご覧になる方は展示観覧券が必要です)

彫刻で装飾された海民サマの家船(えぶね)

(フィリピン スールー海 1984年 門田 修 撮影)

みんぱくウィークエンド・サロン――研究者と話そう

モノが語る海のくらしと人びとの精神世界

モノが語る海のくらしと人びとの精神世界

- 日時:2022年9月11日(日)14:30~15:15(14:00開場)

- 小野林太郎(国立民族学博物館准教授)

- 場所:国立民族学博物館 本館2階 第5セミナー室

- 定員42名/当日先着順/申込不要/無料(ただし、展示観覧券が必要です)

神像付き 椅子 メラネシア パプアニューギニア(標本番号H0010329)

漁具にみるヒトと海の生き物

漁具にみるヒトと海の生き物

- 日時:2022年10月2日(日)14:30~15:15(14:00開場)

- 秋道智彌(国立民族学博物館名誉教授)

小野林太郎(国立民族学博物館准教授) - 場所:国立民族学博物館 本館2階 第5セミナー室

- 定員42名/当日先着順/申込不要/無料(ただし、展示観覧券が必要です)

サゴヤシの葉で凧を作り、クモの巣を餌としてダツを獲る

(マライタ島ソロモン諸島1975年1月撮影:秋道智彌)

オセアニア展示からみる人類の海洋世界の進出

オセアニア展示からみる人類の海洋世界の進出

- 日時:2022年11月27日(日)14:30~15:00(14:00開場)

- 丹羽典生(国立民族学博物館教授)

- 場所:国立民族学博物館 本館2階 第5セミナー室

- 定員42名/当日先着順/申込不要/無料(ただし、展示観覧券が必要です)

パンノキを手斧で削り櫂をつくる男性

(ミクロネシア チューク州ウルル島1974年撮影:須藤健一)

ワークショップ

海のくらしの手工芸――パンダナスで編むものづくり

海のくらしの手工芸――パンダナスで編むものづくり

- 日時:9月18日(日)、9月19日(月・祝)

午前の部10:30~13:00(10:00~受付開始)

午後の部14:00~16:30(13:30~受付開始) - 小野林太郎(国立民族学博物館准教授)

ピーター J. マシウス(国立民族学博物館教授) - 場所:国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール(講堂)、企画展示場、オセアニア展示場

- 定員各回12名/事前申込制(先着順)/各回500円/要展示観覧券(ただし、高校生以下は不要)

友の会講演会

島世界に進出したサピエンスと海のあるくらし 東京会場

島世界に進出したサピエンスと海のあるくらし 東京会場

- 日時:2022年10月23日(日)13:30~15:00(13:00開場)

- 藤田祐樹(国立科学博物館研究主幹)

小野林太郎(国立民族学博物館准教授) - 場所:モンベル御徒町店4階サロン[東京会場]

- [参加]事前申込制(先着順)、友の会・モンベル会員無料、一般500円/[定員]40名

舟で漁場へむかい海サマ人(撮影:小野林太郎、2003年)

カヌーとくらし―海に生きるオセアニアの人びと 大阪会場

カヌーとくらし―海に生きるオセアニアの人びと 大阪会場

- 日時:2022年11月5日(土)13:30~15:00(13:00開場)

- 須藤健一(堺市博物館館長、国立民族学博物館名誉教授)

- 場所:国立民族学博物館 本館2階 第5セミナー室

※ オンライン配信あります。

ただし一般参加は会場のみとなります。 - [参加]事前申込制(先着順)、友の会会員無料、一般500円/[定員]96名

ハワイからタヒチへ向かうダブルカヌ―・ホクレア号

引用元・Ben R. Finney

Hokule’a: The Way to Tahiti, New York: Dodd,

Mead & Company, 1979

関連出版物

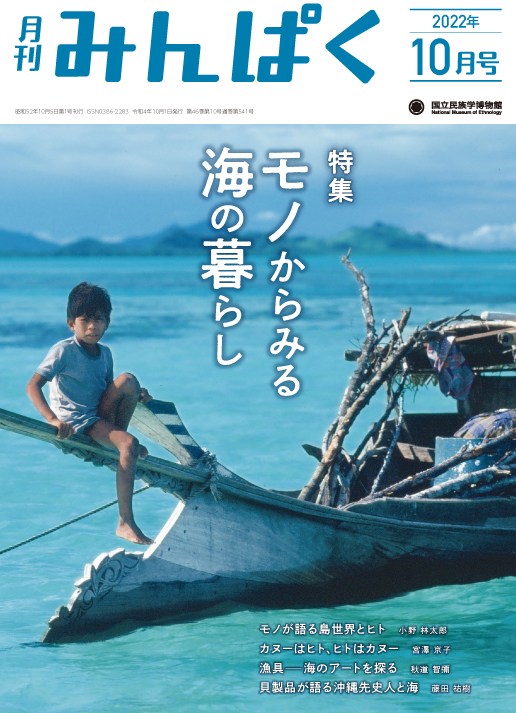

月刊みんぱく 2022年10月号

特集 モノからみる海の暮らし

大阪:国立民族学博物館

2023年 国立民族学博物館オリジナルカレンダー

海のくらしアート――漁具・舟具・儀礼用具

2023年の国立民族学博物館オリジナルカレンダーは、企画展「海のくらしアート展――モノからみる東南アジアとオセアニア」(2022年9月8日[木]〜12月13日[火])の展示資料から選びました。装飾性やアート性の高いこれらの資料には、島世界へ移住し、適応した人びとの豊かな知恵や技術、精神世界があらわれています。海のくらしから生まれたモノの魅力を、1年をとおしてお楽しみください。

- 監修:小野林太郎

- 協力:国立民族学博物館

- 解説(五十音順):

秋道智彌(山梨県立富士山世界遺産センター所長、国立民族学博物館名誉教授)

小野林太郎(国立民族学博物館准教授)

後藤明(南山大学教授)

辻貴志(佐賀大学大学院特定研究員)

宮澤京子(海工房)

門田修(海工房) - 制作・発行:公益財団法人千里文化財団

- 2022年 9月8日発行

- 定価:1,430円(税込)

小野林太郎 2011 『海域世界の地域研究:海民と漁撈の民族考古学』「地域研究叢書22」

京都:京都大学学術出版会(524頁)

小野林太郎 2018 『海の人類史:東南アジア・オセアニア海域の考古学 増補改訂版』「環太平洋文明叢書5」

東京:雄山閣(240頁)

小野林太郎・長津一史・印東道子 2018 『海民の移動誌-西太平洋のネットワーク社会』

京都:昭和堂(394頁)

木村淳・小野林太郎 2022 『図説―世界の水中遺跡』

東京:グラフィック社(255頁)